目次

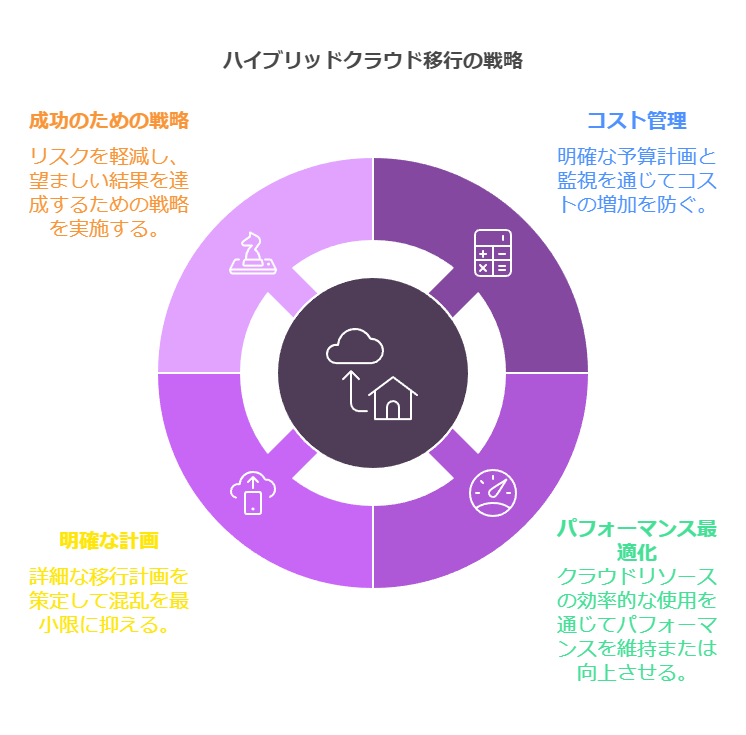

ハイブリッドクラウド移行に関する「落とし穴」をデータコンサルタントの視点で検討する際、コストの増大やパフォーマンス低下のリスクに対する明確な計画が重要です。移行計画を立てる際には、以下のポイントを意識する必要があります。

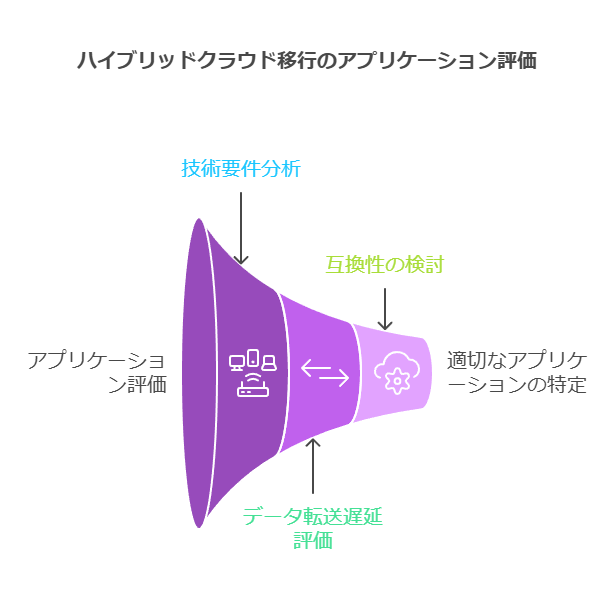

ハイブリッドクラウド移行の最初のステップ: 適切な移行対象の特定

アプリケーションが移行可能かどうかを慎重に評価 ハイブリッドクラウド移行の最初の課題は、オンプレミスとクラウド環境の双方でアプリケーションが適切に動作するかどうかです。すべてのアプリケーションがハイブリッド環境に適しているわけではなく、場合によっては一部の機能がクラウドに適さないこともあります。そのため、移行対象アプリケーションの技術的要件を詳細に分析し、データ転送の遅延やクラウドネイティブ技術との互換性を検討します。

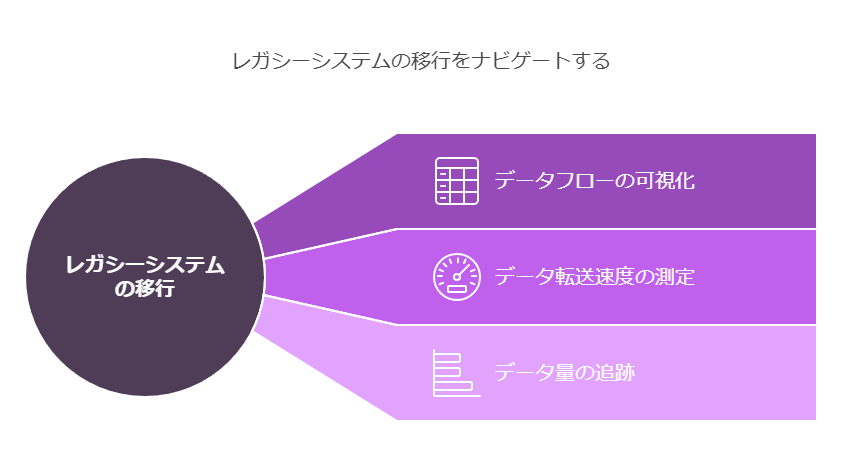

レガシーアプリケーションの移行

レガシーシステムの移行戦略を最適化 特に古いシステムでは、ハイブリッドクラウドへの移行が困難となる場合があります。しかし、データフローの可視化やデータ転送速度の測定など、適切な計画を立てることで移行の可能性が高まります。移行前に、アプリケーションが取り扱うデータ量やその移動に伴う影響を把握するための追跡作業が必要です。

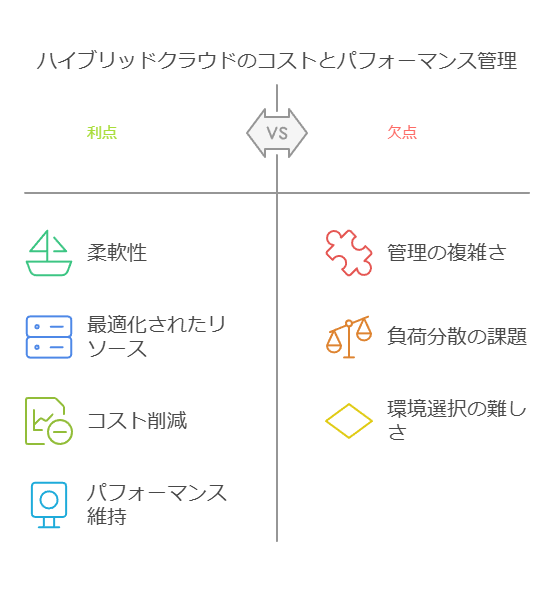

コストとパフォーマンスのバランスを確保

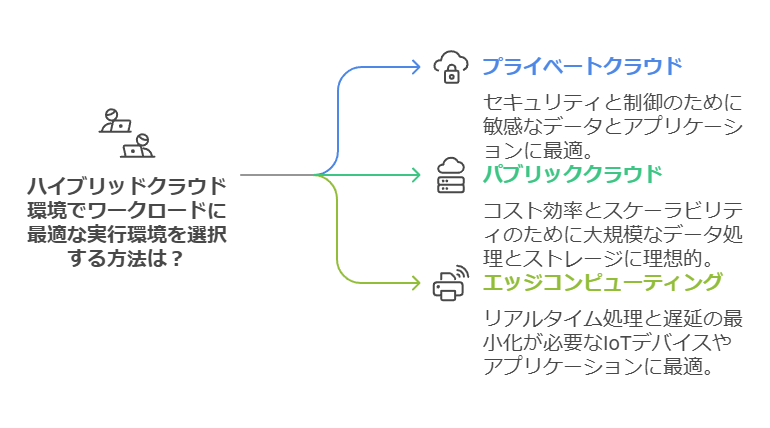

ハイブリッドクラウドは柔軟性を提供しますが、移行の成功はコストとパフォーマンスの管理に依存します。オンプレミスとクラウド環境のリソース割り当てや負荷分散を最適化し、特定のアプリケーションに最適な環境を選択することで、パフォーマンスを維持しつつコストを抑えることが可能です。

これらの視点から、移行計画を段階的に立て、事前にアプリケーションの適性評価とデータフローの確認を行うことが、ハイブリッドクラウド移行の成功につながるでしょう。

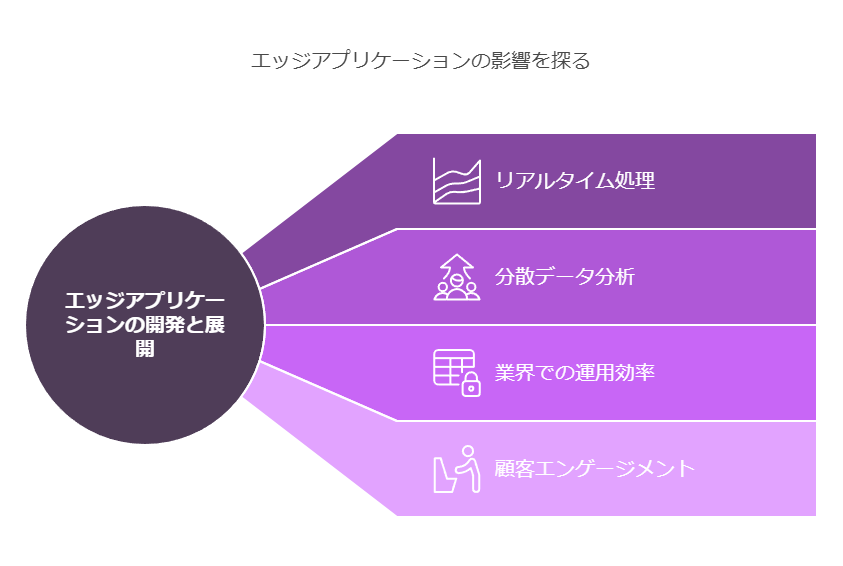

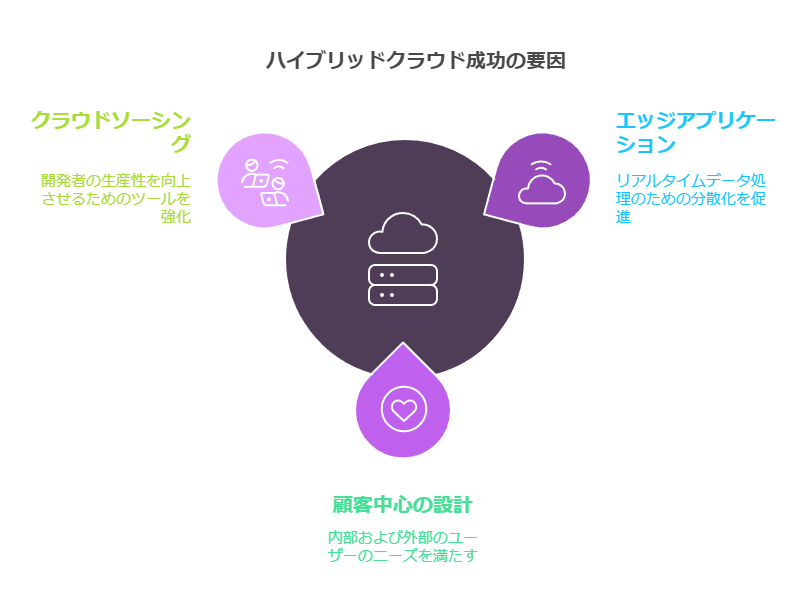

エッジアプリケーションの迅速な開発とグローバルな展開

エッジアプリケーション(エッジデバイス上で実行されるアプリケーション)の開発およびオーケストレーションが、最新の技術基盤によってグローバル規模で迅速化されました。この変革により、リアルタイム処理や分散データ分析がエッジで可能となり、顧客に対してより迅速で高度なサービスを提供できるようになっています。これにより、エッジアプリケーションの導入が進んでいる業界では、運用効率の向上や顧客エンゲージメントの強化といった、ビジネス全体のパフォーマンス向上が期待されています。

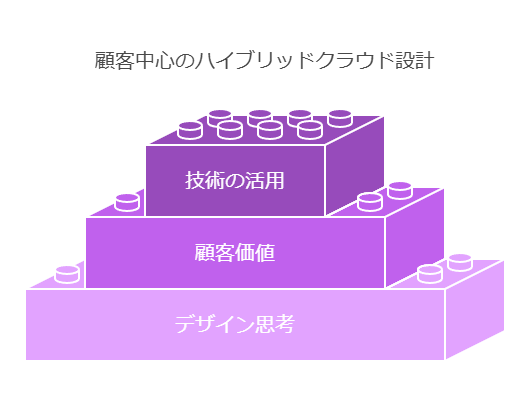

顧客中心のハイブリッドクラウドプラットフォーム構築

ステップ1で触れたように、最新技術を活用した業務効率の向上に関する知識は、ハイブリッドクラウドプラットフォームの構築にも有効です。ただし、最も重要な点は、構築するプラットフォームが顧客に価値を提供するための基盤であるということです。この価値を決定するのは顧客であり、そのため、プラットフォーム開発の初期段階から顧客中心のデザイン思考を取り入れることが不可欠です。

顧客中心のデザイン思考を導入することで、顧客ニーズに合致したサービスを提供できるため、プラットフォームが稼働し始めた直後からビジネスに対する大きなリターンが期待できます。

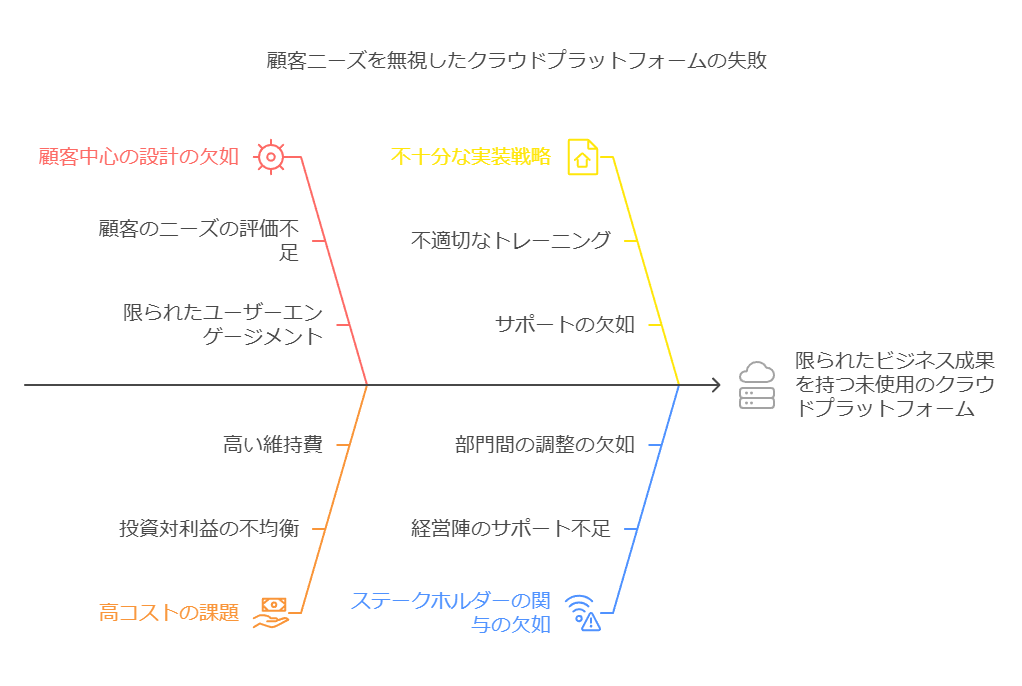

成功と失敗の事例から学ぶ

ある大企業では、業界で広く宣伝されている大規模かつ高価なクラウドプラットフォームを導入しました。しかし、実際にはこのプラットフォームはほとんど使われておらず、ビジネス上の成果も限定的でした。なぜこのような結果になったのか?それは、**プラットフォーム構築者が顧客(ここでは、システムを利用する開発者)**のニーズを十分に考慮していなかったためです。

開発者中心のプラットフォーム設計

成功するハイブリッドクラウドプラットフォームを構築するためには、開発者のニーズを反映させることが重要です。例えば、クラウドソーシングを活用し、開発者自身が使いやすい環境を自ら構築できるようにすることが、成功の鍵となります。開発者はすでに現在の環境でどのようにアプリケーションを構築するかを熟知しており、彼らが自らの作業効率を高めるためのツールを持つことが、プラットフォームの採用を加速させます。

データコンサルタントとしての視点

エッジアプリケーションのメリット:データ処理の分散化により、リアルタイムの意思決定を支援し、ビジネス全体の効率を向上させる。

顧客中心の設計:最終顧客だけでなく、プラットフォームを利用する内部顧客(開発者)を含めたユーザー中心の設計が成功のカギである。

クラウドソーシングの活用:開発者にとって使いやすいツールを自ら構築させることで、開発のスピードと品質を向上させる。

これにより、ハイブリッドクラウドのポテンシャルを最大限に引き出し、ビジネス全体のパフォーマンスを向上させることが可能です。

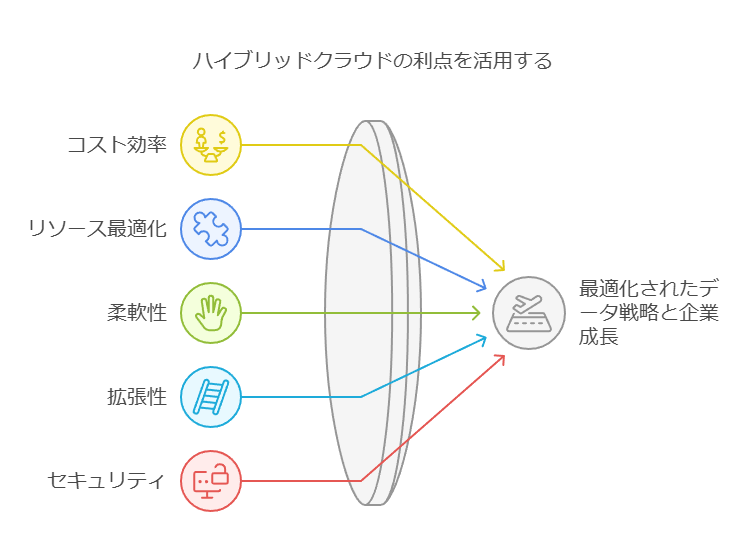

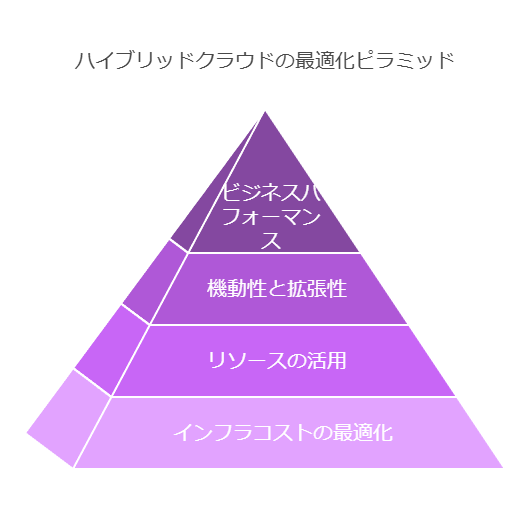

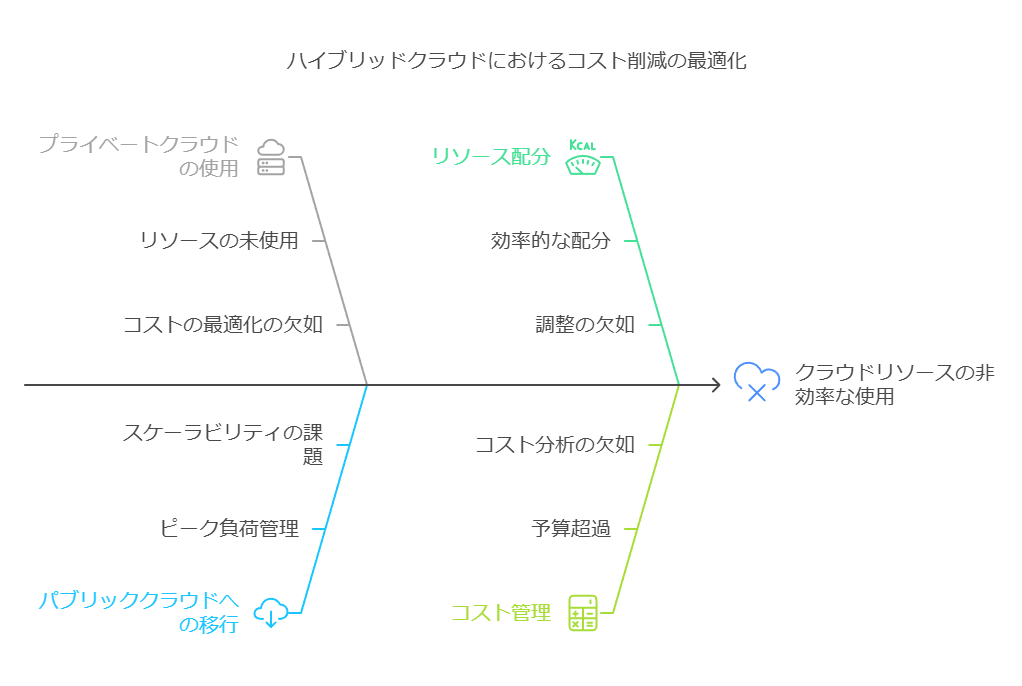

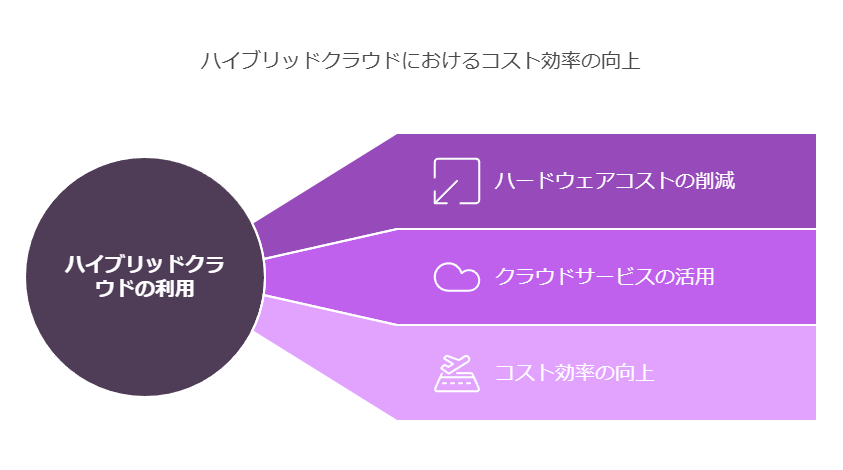

ハイブリッドクラウドのメリット:データ戦略の最適化

ハイブリッドクラウドアーキテクチャは、企業がパブリッククラウドとプライベートクラウドの両方のメリットを活用しながら、インフラコストの最適化を図るための効果的なソリューションです。パブリッククラウドは柔軟で拡張性に優れているものの、コストが高くなる場合があります。一方、プライベートクラウドはコスト効率が高いため、大部分のワークロードを処理する場に適しています。

1. 最大のインフラコスト最適化

ハイブリッドクラウド環境では、ワークロードが最もコスト効率の高い場所で実行されます。プライベートクラウドで基幹業務の負荷を安定的に処理しつつ、必要に応じてパブリッククラウドのリソースを活用することで、企業はリソースにかかるコストを最小限に抑え、長期的なコスト削減が実現できます。

2. リソース活用の最適化

プライベートクラウドの持つリソースを最大限に活用することは、無駄なコストを削減するための重要なポイントです。ハイブリッドクラウドにより、企業はピーク時の負荷をパブリッククラウドに移行し、効率的なリソース配分が可能となります。このアプローチは、システム全体のパフォーマンスを向上させ、データセンターのリソース利用率を最大化します。

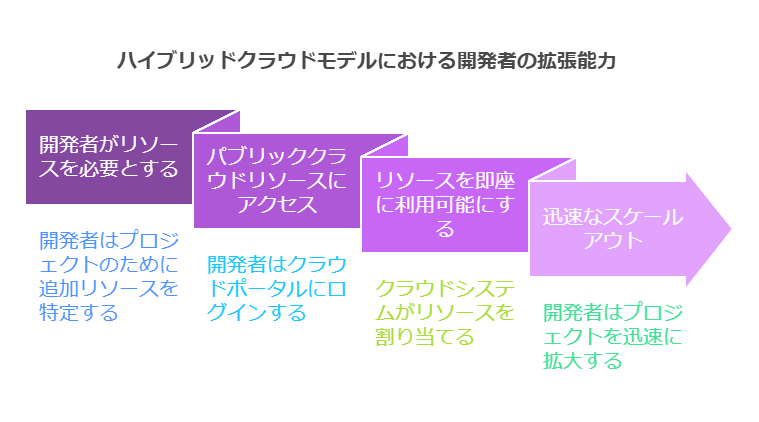

3. 機動性と拡張性の向上

プライベートクラウドのリソースを拡張するには、ハードウェアの調達や構築に時間がかかる場合があります。現在の半導体不足などの要因により、コンポーネントの調達に最大12か月かかることもあります。この問題を解決するため、ハイブリッドクラウドモデルでは、開発者はオンデマンドでパブリッククラウドのリソースを即座に利用できるため、スケールアウトが迅速に行えるようになります。

4. 柔軟性の向上

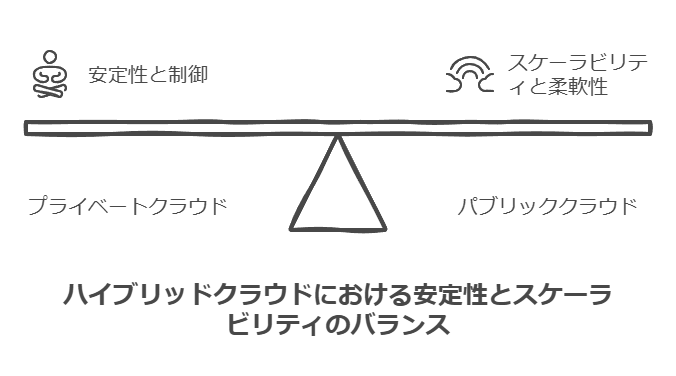

ハイブリッドクラウド環境の導入により、企業はそれぞれのワークロードに対して最適な実行環境を選択する柔軟性を持つことができます。用途や要求仕様に応じて、パブリッククラウドとプライベートクラウドを使い分けることで、運用効率が高まり、システムのパフォーマンスや可用性も向上します。

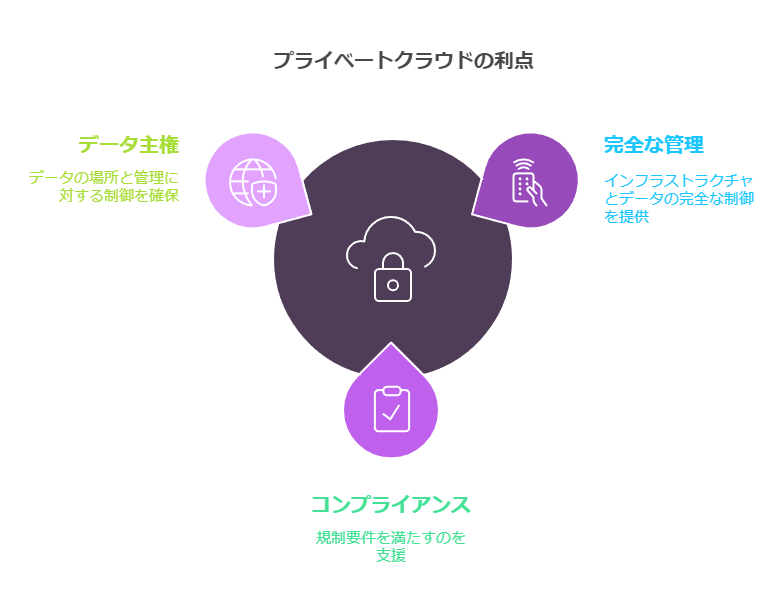

5. セキュリティとコンプライアンス

一般的には、パブリッククラウドのセキュリティ性は非常に高いとされていますが、特定の用途やデータ保護においては、プライベートクラウドの方が優位となることもあります。プライベートクラウドではインフラの完全な管理が可能なため、企業はコンプライアンスやデータ主権に関する規制に適合する対応を取りやすくなります。特に、法規制が厳しい業界では、プライベートクラウドを活用することで、セキュリティと法的要求への準拠を同時に達成できます。

結論:ハイブリッドクラウドによる最適なデータ運用

ハイブリッドクラウドの導入により、企業はコスト効率、リソース最適化、柔軟性、拡張性、そしてセキュリティにおいてバランスの取れたインフラ運用を実現できます。適切に設計されたハイブリッドクラウド環境は、データ戦略の最適化を支援し、企業の成長を加速させる強力な基盤となるでしょう。

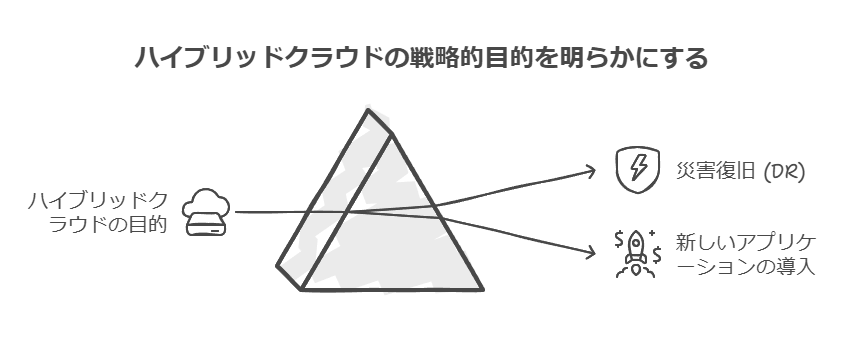

ハイブリッドクラウドの活用理由:DRと新製品導入の観点

企業がハイブリッドクラウドを導入する際には、まずその目的や期待する成果を明確に定義する必要があります。特に、災害復旧(DR)や新しいアプリケーション導入において、ハイブリッドクラウドは非常に有効です。

用途 1. 災害復旧(DR)

ハイブリッドクラウドは、災害復旧計画の一環として大きな価値を持ちます。従来、オンプレミスでのDRサイト構築には大規模な初期投資が必要でしたが、クラウドサービスをDRサイトとして利用することで、平常時に使わないハードウェアへの投資を抑え、コスト効率を向上させることが可能です。また、クラウドのスケーラビリティを活用することで、迅速なリカバリープロセスを実現できます。しかし、オンプレミスのDRと比べると、ハイブリッドクラウド環境におけるDRプロセスは複雑化する可能性があるため、綿密な計画とリソース管理が求められます。

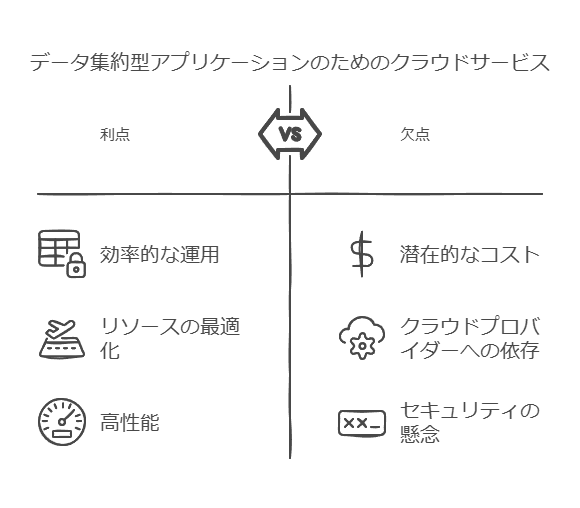

用途 2. 新しいアプリケーションの導入

データ集約型のアプリケーションや、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)のようなリソースを集中的に消費するアプリケーションは、クラウドサービスを活用することで効率的に運用が可能です。クラウド上で新しいアプリケーションを試験的に導入し、小規模でのテストがうまくいけば本格導入に進むことができます。また、失敗した場合でも、使用したリソース分だけ支払う「従量課金モデル」により、リスクを最小限に抑えつつ次のステップへ移行できます。

一方で、試用段階から本番環境への移行時には、特定のアプリケーションに応じたデータ移行の課題や、業界規制に基づくデータ管理の法的要件に対処する必要があります。これらの課題に対応しながら、ハイブリッドクラウドのコストを最適化し、最新技術を最大限活用するためには、クラウドとオンプレミスの両方に精通した経験豊富なスタッフが不可欠です。

このように、ハイブリッドクラウドの導入は、企業の柔軟性と拡張性を高めつつ、適切な管理とリソース計画を通じてコスト最適化と技術的な利点を享受できる一方、特有の課題にも対処する必要があります。

マルチクラウド導入における先進企業の優位性

マルチクラウド戦略におけるリーダー企業は、他の企業に比べて収益成長率が4倍、収益性が3倍に達するなど、競争優位を確保しています。こうした成果を生み出すには、クラウド管理がビジネス業績に直結することを理解し、適切な管理基盤を構築することが不可欠です。

ステップ4: マルチクラウドの構築と管理で業績を改善する

ハイブリッド・マルチクラウドプラットフォームの導入は、次世代のITインフラとして企業の競争力強化に貢献しますが、導入にはいくつかの固有の課題があります。特に、ビジネスの中断、セキュリティ、コンプライアンス、コスト管理の各要素に対処することが、業績改善に向けた鍵となります。

マルチクラウド導入の主要な課題

ビジネス中断の最小化

マルチクラウドの構築中は、既存のビジネスプロセスに支障をきたさないようにすることが最重要です。ダウンタイムや予期せぬ中断を回避するため、慎重な計画と段階的な移行が必要です。

セキュリティの強化

複数のクラウド間でのデータの統制やアクセス管理を確保し、全体のセキュリティを堅持することが求められます。特に、ハイブリッドクラウドでは異なる環境間での脅威を一貫して管理する技術とプロセスが重要です。

コンプライアンスの維持

各クラウドプロバイダーの異なる法規制やコンプライアンス要件に対応することが、マルチクラウド導入の際の重要な検討事項となります。業界規制に準拠するためのプロセスと監査可能な仕組みを導入することが求められます。

コスト管理の最適化

マルチクラウド導入は一見するとコスト効率を向上させますが、不適切な管理がコストの増加を招く可能性があります。運用コストの透明性を確保し、継続的なコスト監視と最適化を行うことで、ROIを最大化します。

マルチクラウド・オーケストレーション・プラットフォームの成功要因

技能不足の克服

マルチクラウド環境の構築には、クラウドオーケストレーションに関する高度な技術力が必要です。スキルギャップを埋めるためには、外部パートナーの活用や従業員のスキルアップが重要です。

組織文化の変革

組織が新しいマルチクラウドのアプローチを受け入れるには、全社的な文化変革が必要です。特に、伝統的なIT運用から、アジャイルなクラウド運用へのシフトを支援する教育やリーダーシップが重要です。

適切なガバナンスと運用モデルの確立

マルチクラウド戦略を成功させるには、標準化されたガバナンスと効率的な運用モデルの導入が不可欠です。これにより、クラウド全体での統一されたセキュリティとコンプライアンスの維持が可能になります。

アプリケーションとデータ管理の重要性

マルチクラウドソリューションの構築において、アプリケーションとデータの一体的な管理が不可欠です。クラウド環境が複数にまたがる中でも、データの一貫性と統制が確保される必要があります。データとアプリケーションを分離して管理するのではなく、共通のプラットフォーム上で連携させることで、ビジネス全体の効率を高めることができます。

ハイブリッドクラウドの最大のメリット: 柔軟な展開

一度アプリケーションを開発すれば、パブリッククラウドやプライベートクラウドのいずれにでも展開可能な柔軟性は、マルチクラウド戦略の大きな利点です。特に、コンテナ技術のように、ツールやアプリケーション環境を共通化する技術は、企業全体のIT運用効率を大幅に向上させます。

マルチクラウド環境におけるこれらの課題に対処し、適切な戦略と技術を導入することで、企業はビジネスの俊敏性を高め、収益成長と収益性の向上を実現できます。データ管理、アプリケーションの最適化、そして柔軟な運用モデルを駆使することで、クラウドの持つポテンシャルを最大限に引き出しましょう。

VMwareのマルチクラウド管理のメリット

ビジネス価値を最大化する統合ソリューション VMwareのクラウド管理ソリューションは、複雑化するクラウド環境をシンプルにし、クラウド移行を効率的にサポートします。この統合された管理機能により、企業は全てのクラウド環境でのIT運用を最適化し、以下の重要な成果を得られます。

1. 俊敏性の向上

VMwareは、インフラストラクチャおよびアプリケーションのデリバリを全面的に自動化することで、セルフサービスの利用環境を提供します。これにより、開発チームは迅速に新しいサービスを展開し、イノベーションを促進します。自動化とセルフサービスにより、意思決定のスピードが向上し、ビジネスの俊敏性が大幅に強化されます。

データ活用の視点: VMwareの自動化機能は、サービスデリバリやリソースのプロビジョニングに関するリアルタイムデータを収集し、最適なタイミングでのリソース展開を可能にします。

2. パフォーマンスの最適化

複数のクラウドに分散したリソースの使用状況を一元管理することで、リソースの最適化が容易になります。VMwareの統合プラットフォームは、リアルタイムデータを基にしたパフォーマンスモニタリングと最適化を実現し、無駄なコストを削減しつつ、効率を最大化します。

データ活用の視点: パフォーマンスモニタリングにより、リソース使用量の予測とキャパシティ管理が可能となり、リソースの最適配置を行うことでコストの無駄を削減します。

3. クラウド管理とガバナンスの強化

VMwareは、財務管理の簡素化とセキュリティ管理、さらにはコンプライアンスの自動化を通じて、企業のリスク管理を強化します。すべてのクラウド環境にわたり、セキュリティリスクを可視化し、コンプライアンス基準を自動的に適用することで、リスクを最小化します。

データ活用の視点: セキュリティインシデントやコンプライアンス違反に関するデータを収集し、迅速な対応とリスク軽減をサポート。これにより、運用リスクの予防とセキュリティ対応の効率化が実現します。

VMwareによる競争優位性の確立

マルチクラウド管理で得られる大きな成果 VMwareのクラウド管理は、包括的かつ統合的なアプローチにより、市場における競争優位性を大幅に高めます。特に、以下の点で他社製品との差別化が図られています。

1. プライベート、パブリック、マルチクラウドの統合管理

VMwareは、単一ベンダーとして、あらゆるクラウド環境(プライベート、パブリック、ハイブリッド)をシームレスに管理できます。これにより、企業は複数のプロバイダーにまたがるリソースを一貫して運用し、複雑な環境でも一元管理を実現します。

データ活用の視点: 複数のクラウドに分散したリソースやサービスのデータを集約し、単一のダッシュボードで統合的に管理できるため、運用効率が大幅に向上します。

2. 優れたパフォーマンスと統合機能

VMwareの統合機能により、複数のクラウドにまたがるインフラストラクチャやアプリケーションを一貫して管理できます。これにより、運用のパフォーマンスが向上し、企業全体の効率性が高まります。

3. 自由なクラウド選択

VMwareは、企業に柔軟な選択肢を提供します。SaaS環境やオンプレミス環境を必要に応じて選択できるため、最適なインフラを必要な時に導入できます。

4. 広範なエコシステムの活用

VMwareは、220以上のハードウェアおよびサービスとの統合を提供し、業界最大級のエコシステムを構築しています。これにより、企業は最適な技術パートナーを選択し、クラウドインフラ全体で最高のパフォーマンスを発揮できます。

5. 効果的な支援とトレーニング

VMwareは、ライフサイクル全体にわたって効果的な支援を提供します。必要な情報、ガイド、トレーニングを通じて、企業のクラウド移行と運用が成功するよう支援します。

データ活用の視点: 各企業のクラウドライフサイクルにおける進捗データやトレーニングの効果を分析し、より効果的な支援プランを提供。

6. 豊富な経験と実績

VMwareは、あらゆる業種における成功事例を持ち、企業のクラウド管理を成功に導く豊富な経験を誇ります。実績に基づくベストプラクティスを提供することで、企業の成長を支援します。

VMwareのマルチクラウド管理は、データを活用してクラウド運用を最適化し、コスト削減、俊敏性向上、リスク軽減の全てを同時に実現することが可能です。企業はこれを活用して、持続可能な競争力を確立できます。

ハイブリッドクラウドにおける障害例と対処方法

ハイブリッドクラウド環境では、異なるプラットフォームが統合されているため、複雑な構成や多様な依存関係に起因する障害が発生することがあります。以下に代表的な障害例とその対処方法を示します。

例1: システムが遅いとユーザーからクレームが発生

ハイブリッドクラウドを利用したシステムにおいて、ユーザーが「システムが遅い」と感じた際、問い合わせが発生するケースは少なくありません。監視ツールが導入されていても、原因を特定できない場合があります。これは、システム内部のリソース監視だけでは、エンドユーザーが実際に体感するパフォーマンスの問題を把握できないためです。

対処方法:ユーザー体感監視の導入

こうしたケースでは、従来のシステム監視に加え、ユーザー体感監視を導入することが効果的です。ユーザー体感監視では、実際のエンドユーザーの利用環境を模倣してWebサービスやシステムの動作を監視します。これにより、ユーザーが不快に感じる前に、パフォーマンス低下の兆候を検知することが可能です。

メリット:ユーザー視点でのパフォーマンスの可視化により、問題が顕在化する前に対応することで、ユーザー満足度の向上とシステム障害の早期解決が期待できます。

推奨ツール:SaaS型のエンドユーザー監視ツール(例:New Relic、Dynatraceなど)を活用して、システムの稼働状況をリアルタイムに監視し、予防的に対応します。

例2: プラットフォーム間のネットワーク遅延

ハイブリッドクラウドでは、異なるプラットフォーム間(例:パブリッククラウドとオンプレミス、プライベートクラウド)を結ぶネットワークに問題が発生することがあります。それぞれのプラットフォーム自体に問題がなくても、間を繋ぐネットワークに障害が発生すれば、全体のシステムパフォーマンスが低下します。

対処方法:ネットワーク監視の一元化

各プラットフォームの管理コンソールや監視ツールでは、通常プラットフォーム内の監視が主となり、ネットワークを包括的に監視することができません。このような場合、ネットワーク監視の一元化を行うことが重要です。

ネットワークの可視化:異なるプラットフォーム間のネットワークトラフィックや遅延をモニタリングできるツール(例:SolarWinds、ThousandEyes)を導入することで、ネットワーク全体の状態を一元的に把握し、問題発生時の原因特定を迅速化します。

自動化による対応:異常検知を自動化し、ネットワークの問題が発生した際には迅速にアラートを発信する仕組みを構築します。これにより、パフォーマンス低下がシステム全体に影響を及ぼす前に対策を講じることができます。

まとめ

ハイブリッドクラウド環境では、各プラットフォームやネットワークにおける可視化と監視の強化が重要です。ユーザー体感監視やネットワークの一元監視を組み合わせることで、システムの健全性を維持し、迅速な障害対応を可能にする体制を整えることが求められます。また、これらの監視ツールや自動化ソリューションの導入を通じて、運用の効率化とユーザーエクスペリエンスの向上を図ることが可能です。

ハイブリッドクラウド環境の運用課題と対策

1. システム全体像の把握が困難

ハイブリッドクラウドは複数のプラットフォームを組み合わせて運用するため、システム全体の構成が複雑になりがちです。これにより、障害発生時の原因特定が困難となり、設定ミスが障害を引き起こす可能性も高まります。システム運用者は、クラウドおよびオンプレミス環境の全体像を常に把握できる仕組みを整える必要があります。

推奨対策:可視化ツールと自動更新

インフラ全体を可視化できる統合監視ツール(例:DatadogやZabbix)を導入し、システムの全体像をリアルタイムで把握します。

自動化されたドキュメント更新機能を活用し、スケールアウトや構成変更時にも常に最新の状態を維持します。

2. 必要な知識の増加と学習コスト

ハイブリッドクラウド環境では、オンプレミスや異なるクラウドベンダーの知識が求められます。これにより、担当者の学習コストが増加し、特に複雑な環境では新たな人材の採用や育成が必要になることもあります。また、担当者が異動や退職した際、引き継ぎが難しくなることが想定されます。

推奨対策:ドキュメント化と継続的なトレーニング

標準化された運用マニュアルやベストプラクティスをドキュメント化し、共有します。

定期的にスキルアップのためのトレーニングを実施し、複数のクラウドベンダーに対応できる体制を構築します。自動化やマネージドサービスの活用で運用負担も軽減できます。

3. 料金体系の違いとコスト最適化

パブリッククラウドの料金は、オンプレミスとは異なり、従量課金制が採用されているため、リソース使用量に応じてコストが変動します。さらに、海外ベンダーの場合、為替変動もコストに影響を与える可能性があります。一方、オンプレミスでは高性能サーバーを購入して仮想化することが一般的ですが、クラウドでは必要なリソースを適切に選定する必要があります。

推奨対策:リソースの最適化とコスト管理ツールの導入

リソースのスケーリング戦略を策定し、システムパフォーマンスに応じて必要なインスタンスを適切に選定することで、コストを最適化します。

クラウドコスト管理ツール(例:CloudHealth、AWS Cost Explorer)を活用して、コストの透明性を高め、定期的なレビューと最適化を行います。

4. 障害対応に時間がかかる

複数のベンダーのサービスを利用するハイブリッドクラウド環境では、管理コンソールが分散していることが原因で障害対応に時間がかかることがあります。障害が発生した場合、まず原因の特定と影響範囲の把握が必要ですが、複数のプラットフォームをまたぐシステムではこれが複雑化します。

推奨対策:統合監視と自動アラートシステム

統合監視ツールを導入し、各プラットフォーム間のネットワークやシステム全体を一元的に監視できる環境を整備します。

障害発生時に迅速な対応ができるように、自動アラートシステムを設定し、異常検知と同時に対策チームに通知される仕組みを構築します。また、パブリッククラウドやオンプレミスなど異なる環境に対する標準化された障害対応フローを作成しておくことも重要です。

まとめ

ハイブリッドクラウド環境の運用管理には、システム全体の可視化、リソース管理、スキルセットの強化、そして統合的な監視体制の整備が不可欠です。これらの課題を解決するために、適切なツールの導入と運用の自動化を進め、管理負担を軽減しつつ効率的に運用を最適化することが重要です。

ハイブリッドクラウド環境とは?

ハイブリッドクラウド環境とは、複数の異なるプラットフォーム(例えば、パブリッククラウドとプライベートクラウド、あるいはオンプレミス環境とクラウド環境)を組み合わせて構成されたITインフラを指します。このアプローチにより、各プラットフォームの特性やメリットを活かし、企業の特定の要件を満たすための最適な環境を構築することが可能です。

例えば、以下のようなシナリオが考えられます:

機密データの管理:規制上、外部サーバーに保存できない重要なデータはオンプレミス環境に保存します。一方で、大量のアクセスが予想されるウェブサービスやアプリケーションは、スケーラビリティに優れたパブリッククラウドで運用します。

コスト効率と柔軟性:オンプレミス環境の高いセキュリティと制御力、パブリッククラウドの柔軟なスケーリング機能を活用することで、最適なリソース配分が可能になります。

このように、ハイブリッドクラウドは、各プラットフォームの「いいとこ取り」をし、必要なシステムを柔軟に運用できるネットワーク構成です。これにより、ビジネスニーズに応じたリソースの適切な割り当てや、運用効率の最大化が実現されます。

類似用語「マルチクラウド」との違い

クラウドサービスの利用に関連して、「マルチクラウド」という用語があります。これは、複数の異なるパブリッククラウドサービスを併用する環境を指します。たとえば、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP) などの大手ベンダーから提供されるクラウドサービスを、特定の目的に応じて組み合わせて利用する戦略です。

マルチクラウドの特徴は、主に以下の点に集約されます:

リスク分散:異なるベンダーのサービスを利用することで、1つのクラウドサービスに依存するリスクを減らし、障害発生時の業務継続性を確保できます。

ベンダー依存の回避:特定のベンダーにロックインされることなく、柔軟にサービスを選択できるため、競争力を保つことが可能です。

一方、ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウド、オンプレミスシステムなど異なるプラットフォームをシームレスに統合することに重きを置いています。マルチクラウドは、主に複数のパブリッククラウドベンダーのサービスを組み合わせて利用する点に特化しています。

ハイブリッドクラウド vs マルチクラウド:どちらを選択すべきか?

企業がハイブリッドクラウドを選択する理由の一つに、システム全体の柔軟性やセキュリティ要件に対応しやすい点があります。一方で、マルチクラウドは、パブリッククラウドに依存しつつもリスクを分散し、特定のサービスを最適な形で利用したい企業に向いています。

結論として、どちらのモデルが最適かは、企業の業務要件、セキュリティポリシー、リスク管理の優先度、コスト構造などに依存します。企業は、これらの要素を十分に考慮した上で、どのクラウド戦略が自社にとって最も適切かを判断する必要があります。

ハイブリッドクラウド導入の現状と新たな課題

ハイブリッドクラウドの普及により、企業はレガシーITインフラと比較して総保有コスト(TCO)の削減を期待していました。例えば、Amazon Web Services(AWS)などのパブリッククラウドを利用することで、ハードウェアへの投資が不要となり、運用コストの削減が実現できました。しかし、クラウドの本当の価値は、単なるコスト削減にとどまらず、オンデマンドでリソースを利用できることによる開発の機動性向上にもあります。多くの企業は、これらの利点を享受するため、既存システムのクラウド化を積極的に進めてきました。

アプリケーションのクラウド対応化と新たな展開

従来のモノリシックアーキテクチャから脱却し、企業はアプリケーションをクラウド対応型に再設計しようとしています。その一環として、アプリケーションをマイクロサービスとして小さなコンポーネントに分割し、個別に展開・更新・運用する手法が一般的となっています。これにより、柔軟性やスケーラビリティが向上し、効率的な開発が可能になります。

しかし、新しい技術には新たな課題がつきものです。アプリケーションを複数のマイクロサービスに分割することで、各サービスが個別の仮想マシン(VM)やコンテナ上で実行される必要が生じます。これにより、クラウドのワークロードやリソース消費が増加し、結果としてクラウドコストが膨れ上がるという問題が発生し始めました。

データ増大と規制対応の複雑化

並行して、企業が収集・保存・分析するデータの量が急増しています。データの爆発的な増加により、リソースへの需要が高まり、パブリッククラウドにおける支出も増加の一途をたどっています。さらに、データの管理や保護に関する新しい規制が追加され、コンプライアンスやデータ主権を満たすための対応が不可欠となりました。

パブリッククラウドは当初、コスト効率や柔軟性で優位性があったものの、データの急増や法規制対応の複雑さが増すにつれ、必ずしも経済的でないという認識が広がりつつあります。また、パブリッククラウドがデータ管理の最適解ではなくなりつつあるのも事実です。

プライベートクラウドの再評価

このような背景から、プライベートクラウドの導入を検討する企業が増加しています。プライベートクラウドは、オンプレミスでクラウド環境を構築できるため、コストや性能面でのバランスが取れた選択肢といえます。特に、長期的かつ大規模な運用においては、リソースをレンタルするよりも所有する方がコスト効率が高くなることが多いです。

プライベートクラウドは、適切に設計されればアーキテクチャの柔軟性を提供し、さらに外部とのリソース共有が発生しないため、一般的に高いパフォーマンスを発揮します。企業がインフラストラクチャを直接管理することで、コンプライアンス規制を満たすための柔軟な対応が可能となり、データ主権やセキュリティ面での優位性も確保できます。

結論:ハイブリッドクラウドの最適な選択肢

ハイブリッドクラウドの導入により、TCO削減や開発効率の向上が期待されてきましたが、現実にはコスト管理や規制対応の複雑さが新たな課題として浮上しています。そのため、各企業は自社のビジネスニーズと技術要件に基づき、パブリッククラウドとプライベートクラウドの最適なバランスを見つける必要があります。

このように、ハイブリッドクラウド環境は単なるコスト削減の手段から、企業がビジネスを成長させるための戦略的なインフラとして進化していると言えるでしょう。