クラウドのデジタル・トランスフォーメーション加速への取り組み

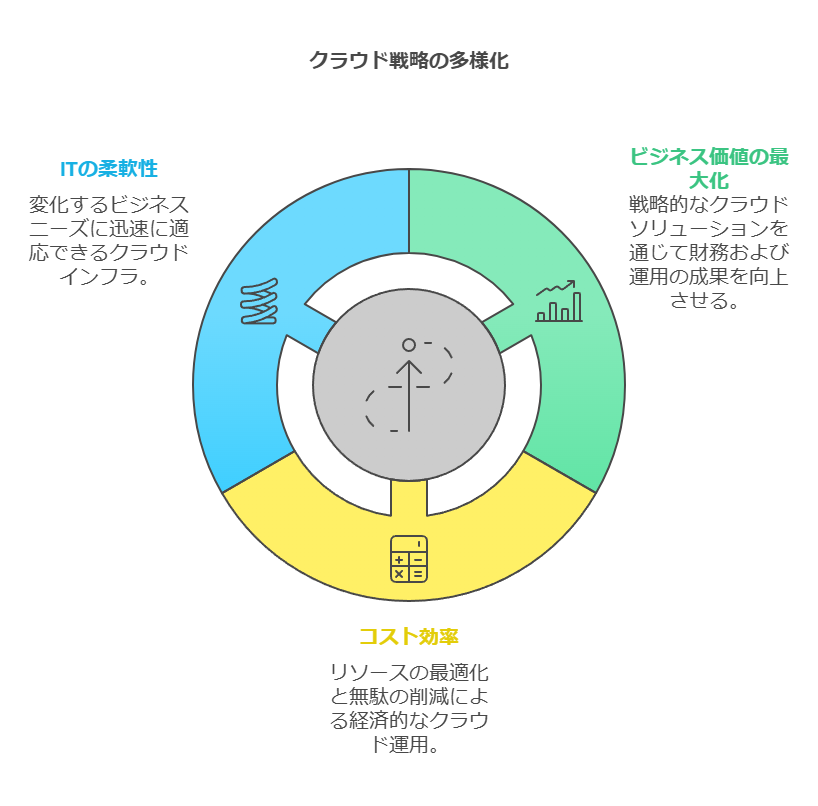

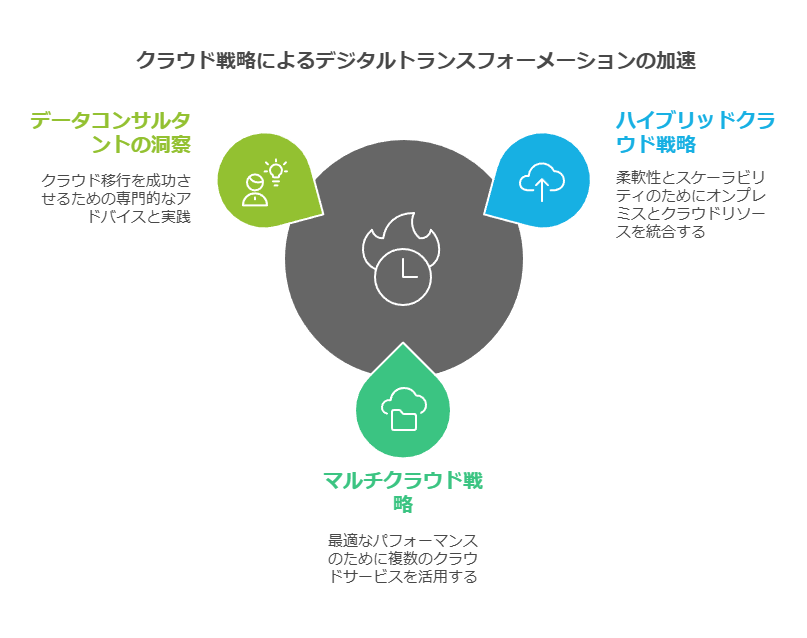

企業がクラウド技術を活用してデジタル・トランスフォーメーションを加速する中で、ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略が今後のIT環境の基盤となることが多くの組織で認識されています。この動向を踏まえ、クラウド移行を成功させるための要点をデータコンサルタントの視点から見直していきます。

1. ハイブリッドとマルチクラウドの役割

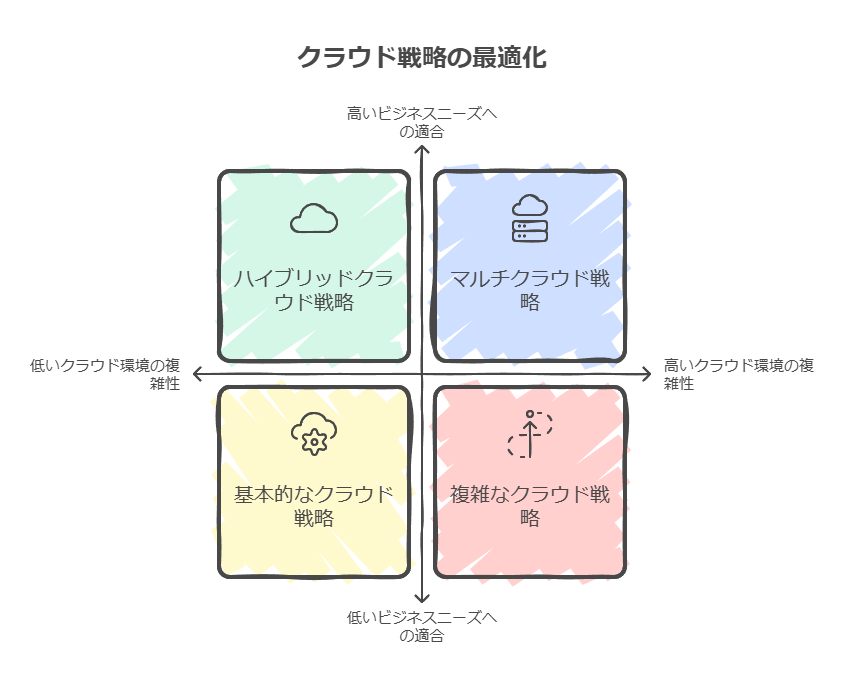

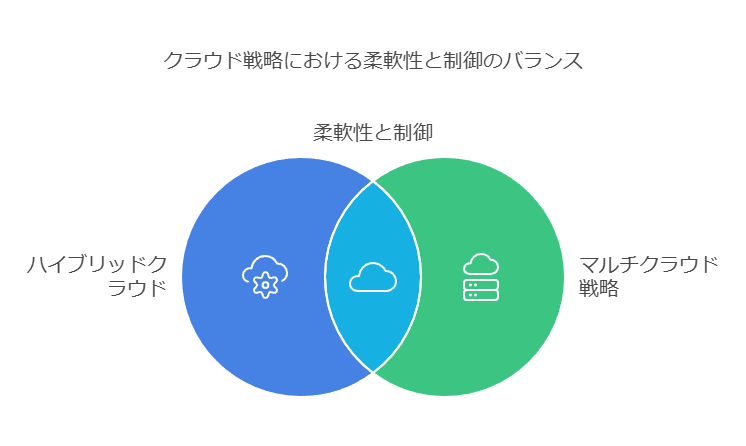

ハイブリッドクラウド戦略では、企業はプライベートクラウド、専用クラウド、パブリッククラウドを組み合わせてアプリケーションを実行する柔軟性を持つことができます。一方、マルチクラウド戦略では、複数のクラウドプロバイダーを利用してさまざまな業務ワークロードをサポートすることを目指します。この2つのアプローチにより、企業はビジネスニーズに応じてクラウド環境を最適化し、リスク分散やコスト効率を向上させることができます。

データコンサルタントの観点からのアプローチ:

ハイブリッドクラウドは、データセキュリティや法規制に厳しい業界において、オンプレミスのインフラとクラウドをバランスよく組み合わせることで、柔軟性とコントロールを両立できます。

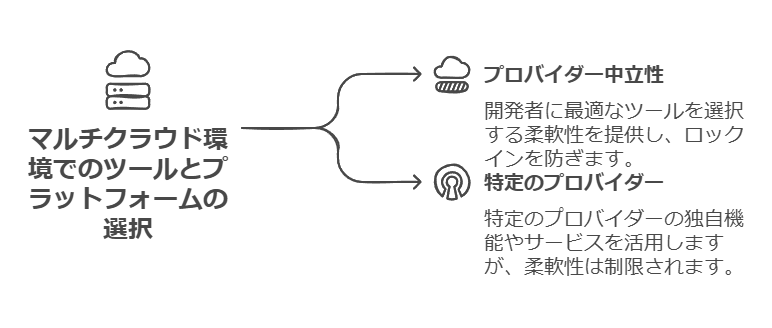

マルチクラウド戦略においては、異なるプロバイダー間での相互運用性や、ベンダーロックインを避けるために、オープンスタンダードの採用が重要です。

2. 量子コンピューティングとAIの統合

量子コンピューティングやモノのインターネット(IoT)、AIなどの先端技術と、セキュリティイベントの監視経験に基づいたソリューションを提供しています。これらの技術は、クラウド環境におけるデータ処理能力を大幅に向上させ、より高度なデータ分析や意思決定を支援します。

データコンサルタントの視点での提案:

AIの導入によって、ビッグデータをリアルタイムで分析し、迅速な意思決定を支えることが可能です。さらに、AIはクラウド環境におけるセキュリティ強化にも寄与し、異常検知やリスク管理に大きな価値を提供します。

量子コンピューティングの可能性を踏まえ、将来的にはクラウド上で複雑な計算タスクを処理する能力が向上し、新たなビジネスチャンスの創出に役立つでしょう。

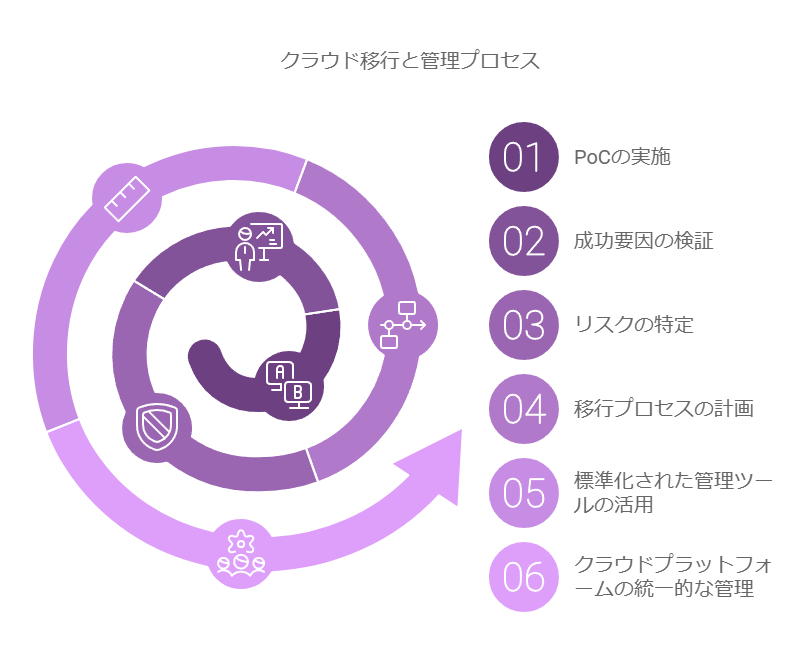

3. クラウド移行と管理の効率化

アプローチ方法として、ハイブリッドおよびマルチクラウドIT環境の管理を効率化するために、概念実証(PoC)を活用し、リスクを最小化しながらクラウドジャーニーを加速させることに重点を置いています。これにより、試行錯誤のプロセスを軽減し、企業が迅速かつ効率的にクラウド移行を進めることができます。

データコンサルタントの推奨アプローチ:

概念実証(PoC)の活用: クラウド移行の初期段階でPoCを実施し、技術的およびビジネス的な成功要因を検証することが重要です。これにより、リスクを事前に特定し、移行プロセスを計画的かつスムーズに進めることができます。

統合的な管理フレームワーク: マルチクラウド環境を効率的に管理するためには、標準化された管理ツールとフレームワークを活用し、すべてのクラウドプラットフォームを統一的に監視・管理することが求められます。

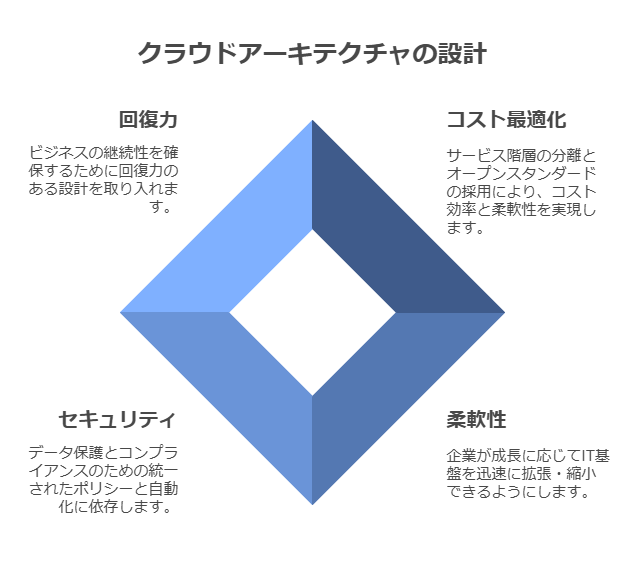

4. クラウドアーキテクチャの設計とロードマップの策定

クラウドアーキテクチャ・デザインサービスは、ビジネス価値に基づいた技術戦略を提供し、最適化されたコスト管理や柔軟性、セキュリティ要件を考慮したロードマップを作成することを支援します。これにより、企業はテクノロジーの選択や導入において明確な優先順位を設定し、効率的にクラウド移行を進めることができます。

データコンサルタントの提案:

コスト最適化と柔軟性: クラウドアーキテクチャの設計において、サービス階層の分離やオープンスタンダードの採用は、コストの最適化とプロバイダーの柔軟な選択に繋がります。これにより、企業は成長に応じて迅速に拡張・縮小できる柔軟なIT基盤を構築できます。

セキュリティと回復力の強化: クラウド環境でのデータ保護やセキュリティコンプライアンスを強化するため、セキュリティポリシーの統一と自動化が鍵となります。また、回復力のある設計を取り入れることで、ビジネスの継続性を確保することが可能です。

結論: 戦略的なクラウド移行と管理の重要性

企業がクラウドによるデジタル・トランスフォーメーションを推進する際、ハイブリッドおよびマルチクラウド戦略の導入は不可欠です。クラウドアーキテクチャ・デザインサービスや技術戦略は、企業がビジネス価値を最大化し、コスト効率と柔軟性を両立させたITインフラを構築するために役立ちます。データコンサルタントとしては、クラウド移行のリスクを最小限に抑えつつ、PoCや一元管理ツールを活用したスムーズな移行を支援することが重要です。

データコンサルタントとして、データ戦略の観点から明確にし、実務的な対策や提案を表示しました。

焦点は、マルチクラウド環境における運用の複雑さ、相互運用性、パフォーマンスの保証に対するアプローチに置き、実用的なアクションを推奨します。

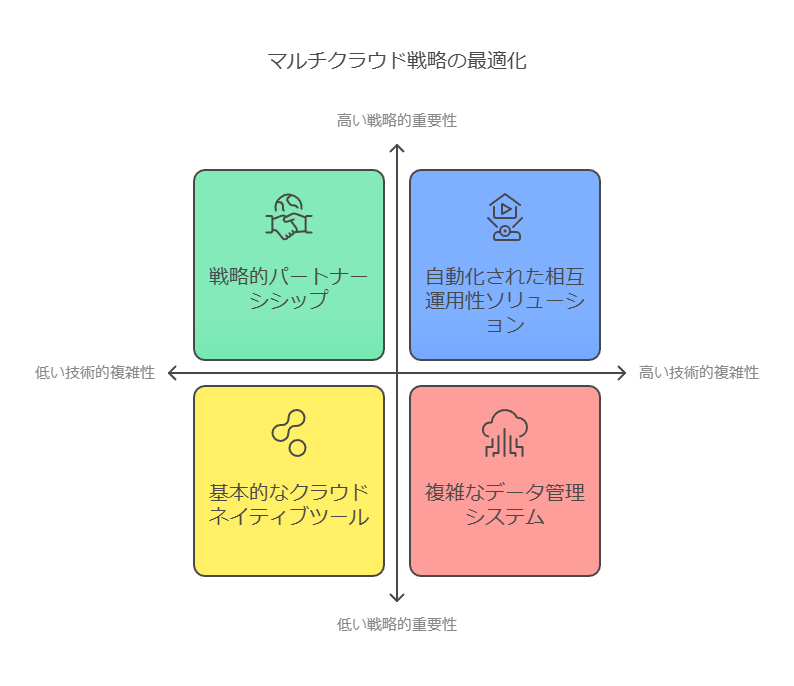

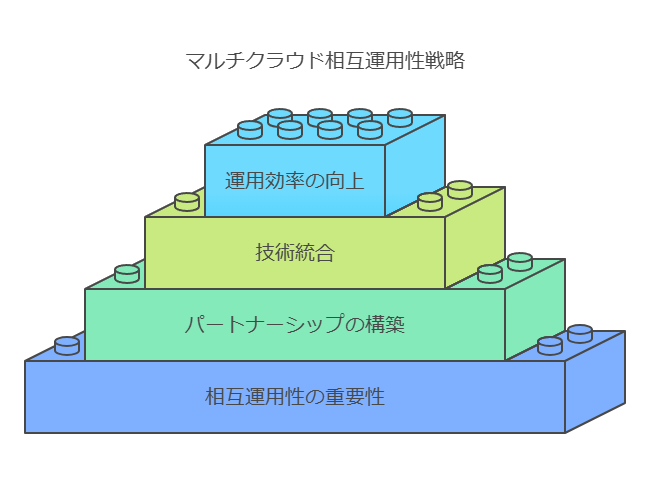

マルチクラウド環境における相互運用性とパフォーマンスの課題および戦略

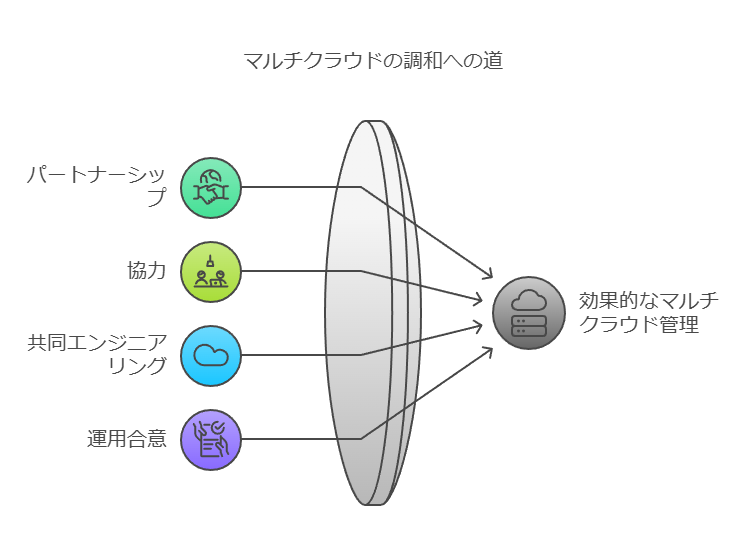

マルチクラウド環境において、すべてのアプリケーションパフォーマンスが一貫して保証されるわけではありません。現在のクラウドエコシステムは依然として断片的であり、パブリッククラウドプロバイダーや他のソリューションベンダー間の協力、共同エンジニアリング、運用合意が必要です。このため、企業はマルチクラウド環境を効果的に活用し、運用の複雑さを軽減するために、以下のような取り組みを検討する必要があります。

1. マルチクラウドの運用を最適化するパートナーシップの構築

複数のクラウドプロバイダーと連携する際、相互運用性の確保が重要です。これを実現するために、ベンダーとのパートナーシップやコラボレーション契約を通じて、技術スタックの統合や運用効率の向上を推進することが推奨されます。特に、以下のポイントが重要です:

ソフトウェアベースのサービスの共有: データベース、データ分析、人工知能、ビジネスアプリケーションなどのソリューションが、各クラウドプラットフォームでシームレスに動作することを保証するための統一された基盤を構築します。これにより、企業はクラウド間のデータ管理や処理をスムーズに行い、運用負担を軽減できます。

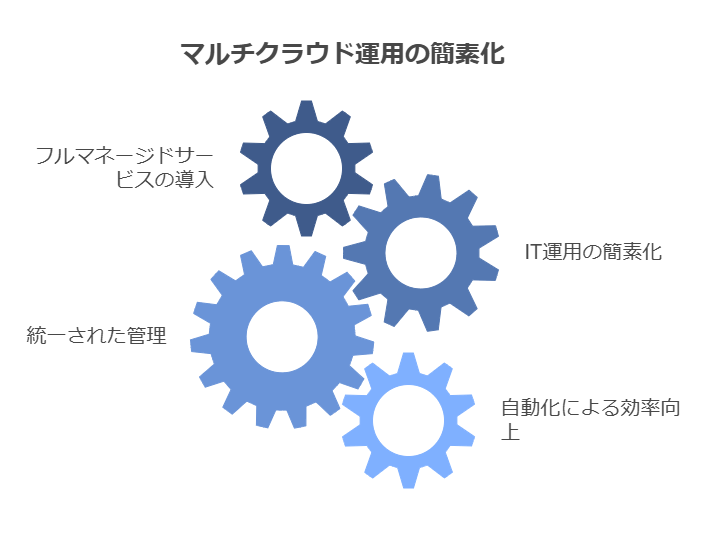

2. フルマネージドサービスによる複雑性の軽減

マルチクラウド環境でのIT運用の簡素化には、フルマネージドサービスの導入が理想的です。これにより、IT部門はクラウドの設定や運用にかかる複雑な手続きから解放され、以下の利点が得られます:

統一された管理: マルチクラウドのインフラ管理を一元化することで、IT運用の複雑さを軽減し、エンドユーザーにはシームレスなマルチクラウド体験を提供できます。

自動化による効率向上: 運用の自動化により、トラブルシューティングや設定変更が容易になり、リソースの効率的な活用が促進されます。

3. マルチクラウド戦略の未来:データの冗長性とモビリティ

現行のユースケースでは、企業がマルチクラウド環境でのデータ冗長性やバックアップに重点を置いていますが、将来的にはより包括的なアーキテクチャの活用が進むと考えられます。例えば、以下のような戦略が検討されるでしょう:

データの分散処理と並列ワークロード: マルチクラウド環境では、クラウド間でのデータストレージや処理、分析が可能になることで、スプリットスタックや並列ワークロードの導入が現実的になります。これにより、システムの柔軟性が向上し、リソースの効率的な利用が促進されます。

ワークロードのモビリティ: 異なるクラウド環境間でのワークロードやデータの移動を迅速かつ安全に行うことができるようになり、ビジネスニーズや技術要件に応じて適切な場所にワークロードを配置できます。

4. 開発者の選択肢の拡大とクラウドネイティブ技術の活用

マルチクラウド環境では、開発者にとっても重要なメリットが生まれます。コンテナオーケストレーションなどのクラウドネイティブ技術を使用することで、以下の利点を実現できます:

開発環境の自由度: 開発者は特定のクラウドプロバイダーに縛られることなく、最適なツールやプラットフォームを選択できます。これにより、イノベーションが促進され、迅速なアプリケーション開発が可能になります。

ワークロード管理の効率化: マルチクラウドベースのインフラを使用することで、異なるIT環境間でワークロードの管理や更新、デプロイを行うことが可能となり、IT部門の柔軟性が向上します。

5. ユースケースに応じた最適なマルチクラウド戦略の構築

最終的には、技術的な要件、ビジネスの目標、規制遵守といった多面的なニーズが、マルチクラウドのユースケースを形作ります。これらの要素は相互排他的ではなく、組み合わせて企業のデジタル変革を推進する重要な要因となります。特に以下のようなユースケースが考えられます:

データの冗長性: 災害復旧やバックアップのために、複数のクラウドにデータを分散させる戦略。

ワークロードの最適化: クラウド間でのワークロードの移動や再配置を通じて、パフォーマンスとコストのバランスを最適化する。

コンプライアンスとセキュリティ: 各国の規制に準拠しつつ、データの保護とセキュリティを強化するためのマルチクラウド戦略。

まとめ:マルチクラウド運用の効率化と将来展望

マルチクラウド環境の運用には、相互運用性やパフォーマンスの課題が伴いますが、適切なパートナーシップや自動化、クラウドネイティブ技術を活用することで、運用の効率化が図れます。今後、より広範なデータ管理やワークロードの最適化が進むことで、マルチクラウドの可能性がさらに広がり、企業のIT戦略にとって不可欠な要素となるでしょう。

この変更により、複雑なマルチクラウド環境の現状と、それを最適に活用するための実践的なアプローチを示すことで、クライアントにとってのデータ運用に関する具体的なガイダンスが提供されます。

コンプライアンス

パブリッククラウドベンダーは、世界中にデータセンターを展開しており、これが柔軟なインフラ選択を可能にします。この地理的多様性はパブリッククラウドの大きな強みですが、特定の国や地域の法規制により、データの保存場所やワークロードの実行場所に制約が生じる場合があります。例えば、個人情報保護や金融業界の規制により、データは国内のデータセンターに保存しなければならないという規則がある企業も少なくありません。この場合、パブリッククラウドを単独で採用することが難しくなることがあります。

ハイブリッドクラウドを活用することで、企業は規制の厳しい機密データをオンプレミスで保持しつつ、匿名化されたデータや処理の一部をパブリッククラウドで行うことができます。このアプローチにより、法的要件を満たしつつ、クラウドの柔軟性とスケーラビリティを享受することが可能となります。特に、個人情報や顧客データをオンプレミスに保管し、匿名化や統計処理の後にパブリッククラウドで分析を実施するモデルは、法令遵守を維持しながらクラウド技術の利便性を活用する好例です。

一貫性

ハイブリッドクラウド環境では、オンプレミスとパブリッククラウドの両方でITリソースを効率的に管理することが求められます。しかし、複数の環境にまたがってワークロードの一貫性を維持することは、IT運用の課題となりがちです。特に、システムやアプリケーションを各環境間で連携させるには、インフラ構築や管理に高度な技術的統制が必要です。

例えば、「OpenStack」などのオープンソースインフラ構築ソフトウェアを用いてオンプレミス環境を構築し、パブリッククラウドと統合するには、追加のソフトウェアやツールが必要になります。この統合を適切に実行し、一貫した管理を維持するには、相応のコストと時間がかかり、失敗のリスクも伴います。

これに対応するため、パブリッククラウドベンダーもハイブリッドクラウドの需要に応じたサービスやツールを提供しています。例えば、Microsoftの「Azure Stack」は、オンプレミスでMicrosoft Azureの機能を利用できるアプライアンスで、クラウドとの連携を容易にします。また、VMwareとAmazon Web Services(AWS)が提供する「VMware Cloud on AWS」は、既存のオンプレミスVMware環境をAWSのクラウドと統合し、シームレスなハイブリッドクラウド運用を実現します。

これらのハイブリッドクラウド向け管理ツールを利用することで、異なるクラウド環境間での一貫性を維持しながら、ITインフラの運用を効率化し、管理負担を軽減することが可能です。これにより、企業はインフラ管理の複雑さを抑えつつ、俊敏で柔軟な運用が可能となります。

データコンサルタントとしては、法規制やセキュリティの要件を満たしながら、インフラの一貫性を保つために最適なハイブリッドクラウドの構築方法を提案し、コストとリスクを最小化するソリューションを提示します。

データコンサルタントの視点から、マルチクラウドやハイブリッドクラウド環境における障害対応に関する課題を、システムの可視化や効率的な管理プロセスに焦点を当てて、より実践的な解決策を含む形で表示します。

障害対応における課題と解決策

複数のベンダーが提供するサービスを併用する場合、管理コンソールが分散してしまうという問題が発生します。すでに述べたように、これによりシステム全体の可視化が困難になるだけでなく、障害が発生した際に迅速な対応が難しくなります。

例えば、システム障害が発生した際、システム管理者はまず障害の原因特定と発生場所の確認を行う必要がありますが、複数のコンソールを行き来しながら情報収集を行うと、効率が低下し、対応時間が増大します。さらに、異なるプラットフォーム間の接続がそれぞれのコンソールから完全に監視できていない場合、問題が発生しても検知が遅れる可能性があります。このような状況では、管理者の工数が増えるだけでなく、障害の影響範囲も広がり、業務に支障をきたすリスクが高まります。

ハイブリッドクラウドにおける運用上の複雑さ

特にハイブリッドクラウド環境においては、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスの各インフラが混在しており、それぞれ異なる対応が必要となるため、メンテナンスやトラブルシューティングの際に対応の複雑さが増します。各プラットフォームごとに適切な対処方法を確立し、統一的な運用プロセスを定めていない場合、管理者の負担が増え、迅速な対応が困難になる可能性があります。

具体的な障害シナリオと対策

例1: ユーザーからの「システムが遅い」とのクレーム

ユーザーがハイブリッドクラウド上のシステムを利用中に「システムが遅い」と感じた場合、管理者に問い合わせが行われます。このとき、システムを構成する各部分(パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスの各コンポーネント)がそれぞれ独立した管理体制下にあると、どの部分が問題を引き起こしているのか特定するまでに時間がかかり、ユーザーへの影響が長引くことがあります。

理想的な対応としては、システムの各部分について統合的な監視体制を整え、異なるクラウド環境を跨ぐ可視性を確保することが重要です。これにより、障害発生前の予兆段階で問題を検知し、ユーザーに影響が出る前に対処することが可能になります。しかし、実際にはこうした監視体制が十分に機能していない場合も多く、原因調査に長い時間を要することが課題となります。

データコンサルタントとしての提言

統合管理プラットフォームの導入

異なるクラウド環境にまたがる運用管理を効率化するためには、統合された管理コンソールの導入が不可欠です。これにより、システムの全体像を一元的に把握でき、障害発生時の対応が迅速化します。また、複数のプラットフォーム間の接続状況やリソースの利用状況をリアルタイムで監視することが可能になり、異常の早期発見と対応が期待できます。

自動化された監視とアラートの設定

システムの監視体制を強化するためには、自動化された監視ツールやアラート設定の導入が効果的です。これにより、各クラウド環境におけるパフォーマンスの低下やリソース不足といった問題を事前に検知し、システム管理者に迅速に通知することが可能です。また、異常検知後の自動化対応(例: リソースの自動スケーリングなど)を取り入れることで、ダウンタイムを最小化できます。

標準化されたメンテナンスプロセスの確立

パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス間で異なるメンテナンス対応を求められる場合、それぞれに標準化された手順を整備し、共通の手続きとして運用できるようにすることが重要です。これにより、障害発生時やメンテナンス作業中の人為的なミスを削減し、管理者の負担も軽減されます。

まとめ

複数のクラウド環境やインフラストラクチャを運用する場合、管理の分散による障害対応の遅延や、対応の複雑さが大きな課題となります。統合管理ツールや自動化された監視体制の導入により、こうした課題を解消し、システム全体の運用効率と安定性を向上させることが可能です。データコンサルタントとしては、こうしたツールやプロセスの導入を支援し、企業のIT戦略の成功をサポートしていくことが重要な役割です。

このように、データコンサルタントの視点では、統合的な管理と自動化の導入により、障害対応を効率化し、マルチクラウド環境の複雑さを軽減するアプローチを提案します。

ハイブリッドクラウドAIによるセキュリティ強化と自動化

AIツールにデータを学習させることで、過去のインシデントと類似したサイバー攻撃を自動的に検出することが可能になります。同様の攻撃が繰り返された場合、AIは人間が対応するよりも迅速に警告を発し、さらには自動修復のプロセスを実行することができます。これにより、セキュリティインシデントへの対応時間が大幅に短縮され、組織のセキュリティリスクを軽減することができます。

データコンサルタントの視点: AIによる予測モデルと自動化は、セキュリティ対応の効率を大幅に向上させます。しかし、AIの導入にはデータ品質の確保が重要です。精度の高いモデルを構築するためには、過去のインシデントデータを正確に整理し、適切なトレーニングを行う必要があります。また、AIが検出した異常を迅速に処理するためには、自動化されたワークフローの統合も必要です。

ハイブリッドクラウドにおけるセキュリティ連携

ハイブリッドクラウド環境では、セキュリティ担当者が複数のパートナーとの連携の中核に位置することが重要です。この中には、クラウドサービスプロバイダーやクラウド資産のオーナー、さらには独立系ソフトウェアベンダー(ISV)などのサードパーティが含まれます。セキュリティ脅威を早期に予測し、「シングル・ペイン・オブ・グラス」の可視化ツールを活用すれば、こうした複雑なエコシステム全体でスムーズなセキュリティ対応が可能となります。

データコンサルタントの視点: ハイブリッドクラウド環境では、セキュリティ管理におけるデータの統合と情報共有が不可欠です。異なるクラウドプロバイダーやサードパーティ間での協力体制を確立し、セキュリティ情報をリアルタイムで共有する仕組みを整備することで、リスクを最小化し、効率的な運用が可能となります。統一されたセキュリティフレームワークの導入が、こうした連携の成功の鍵となります。

ハイブリッドクラウドの財務課題

ハイブリッドクラウドの運用では、クラウド投資の管理とコスト最適化が大きな課題となります。クラウド環境全体を統合ポートフォリオとして管理し、リソースを効果的に再配分するためには、コストの可視化が必要です。調査によると、経営層の81%がクラウド支出の最適化に苦労しており、ハイブリッドクラウドに対する投資とリターンを明確に把握することは難しいとされています。

データコンサルタントの視点: ハイブリッドクラウドの運用におけるコスト管理は、単にクラウドサービスの利用量に依存するものではなく、使用量の予測やリソースの柔軟な割り当てが求められます。クラウドの導入初期には、ハイパースケーラーに移行することでコスト削減が期待されますが、多くの企業はその後、意図しないコストの増加に直面することがあります。これを防ぐためには、クラウド使用状況の継続的なモニタリングと、適切なコスト管理ツールの導入が必須です。

財務管理の重要性

ハイブリッドクラウドの範囲が拡大するにつれ、財務管理の複雑さは増加します。特に、クラウドコストの可視化と最適化は、企業競争力の鍵を握る要因の一つです。しかし、これがクラウド運用において最も理解されにくい要素でもあります。ハイブリッドクラウドを効果的に運用するためには、財務部門とIT部門が連携し、資金の最適配分とコスト管理の透明性を確保することが不可欠です。

データコンサルタントの視点: クラウド運用における財務管理は、単にコストを削減するだけでなく、リターンを最大化するための投資戦略を含むべきです。財務チームと技術チームの緊密な連携により、クラウド投資の効果を可視化し、資源配分の効率化が図れます。最適なクラウドコスト管理ソリューションを導入し、クラウドのコストパフォーマンスを常に評価・改善することが、成功の鍵となります。

このように、AIの活用やパートナーとの連携、財務管理を包括的に見直すことで、ハイブリッドクラウドのセキュリティと運用効率を高め、企業の競争力を強化することが可能となります。

ハイブリッドクラウド・マルチクラウドにおけるITリーダーの戦略

デジタルトランスフォーメーションを推進するにあたり、ITリーダーたちは、新たなシステムをゼロから導入するよりも、既存のリソースをいかに効率的に再利用するかに注力しています。これは、企業が限られたリソースの中で、最大の効果を得るための合理的なアプローチといえます。

ハイブリッドクラウドを最大限に活用するためのアプローチ

組織がデジタルトランスフォーメーションを実現するために最もよく採用している戦略は、既存の従来型インフラを基盤に再利用・再目的化することです。調査によると、21%の組織がこのアプローチを採用しており、さらに24%の組織が既存のソリューションに対してクラウド拡張を行っています。これにより、回答者の約45%がインプレースモダナイゼーションまたはハイブリッドモダナイゼーションに焦点を当てていることがわかります。

一方で、完全な社内構築(15%)や、クラウドへのリフト&シフト(15%)、SaaS(サービスとしてのソフトウェア)の導入(9%)といった他のアプローチは、比較的少数派です。このことから、ハイブリッドクラウド戦略が最も現実的かつ効果的な選択肢であると認識されていることがうかがえます。

業界標準とセキュリティに対応したGoogle Cloud

Google Cloudは、セキュリティ、プライバシー、コンプライアンスの分野で業界標準に対応しており、定期的に第三者機関による検証を受けています。これにより、データのプライバシー、データの可搬性、脅威からの保護に対応するプロダクトと機能を提供し、信頼性の高いクラウド環境を維持しています。

たとえば、BigQueryは99.9%の高可用性を持つサービスレベル契約(SLA)を提供し、ビジネス継続性を強化するために、データの自動保存、複製、バックアップ機能を備えています。これにより、HIPAAやPCI DSS認証など、厳格なコンプライアンス要件を満たす顧客環境においても、安心して利用できます。

データコンサルタントの視点:最適なハイブリッド戦略の構築

ITリーダーが直面する現実的な課題として、限られた予算やリソースの中でいかに効率的なクラウド戦略を取るかが挙げられます。ハイブリッドクラウドの導入により、既存のインフラとクラウドの強みを組み合わせ、コストと俊敏性のバランスをとることが可能です。また、セキュリティやコンプライアンスの確保がクラウド戦略の中核であり、Google Cloudのような信頼性の高いソリューションを選択することが、企業の成長とリスク管理において重要な要素となるでしょう。

今後は、既存のリソースをいかに最適に活用し、クラウド環境において柔軟かつ安全なインフラを構築するかが成功の鍵となります。

パブリッククラウドとネットワークに関する「2つの誤解」

データコンサルタントの視点から、ハイブリッドクラウドを導入する際に多くの企業が持つ「パブリッククラウド」と「ネットワーク」に関する誤解を解消することが重要です。以下に、その代表的な2つの誤解について詳しく解説し、それぞれの解決策を提案します。

誤解1:クラウドと社内システムは別物であり、クラウド移行時にIPアドレスが変更される

多くの企業が「クラウドはインターネット上に存在するもの」という認識を持ち、パブリッククラウドに移行すると自社のネットワーク設定やIPアドレスが変わってしまうと懸念しています。しかし、実際のクラウド環境は、インターネット上のパブリックなネットワークに限らず、セキュアなプライベートLANを基盤に構築することが可能です。

例えば、ハイブリッドクラウド環境では、社内のオンプレミスシステムとパブリッククラウド上のシステムをセキュアに接続することで、クラウド上のシステムをまるでオンプレミスに存在するかのように運用することができます。この際、IPアドレスを含む既存のネットワーク設定をそのまま維持できるため、移行時の複雑な再設定は不要です。**「L2延伸」**と呼ばれる技術を使用すれば、クラウドに移行した後も、オンプレミス環境と同一のIPアドレスやネットワーク設定を保持したまま、シームレスな接続を維持することができます。

具体的には、「ニフクラ」ではこのL2延伸機能を提供しており、オンプレミス側のネットワークに対応したルーター(CiscoやYamaha製など)を使用することで、簡単にクラウドとオンプレミスを一体化させることが可能です。これにより、クラウド移行時に複雑なネットワーク再設計を行わずに、既存の環境をそのままクラウドへと移行することができます。

誤解2:クラウド環境ではパフォーマンスやネットワークの遅延が生じる

もう一つのよくある誤解は、「クラウドに移行するとネットワークのパフォーマンスが低下し、遅延が生じる」といったものです。特に、オンプレミスで運用していたアプリケーションをクラウドに移行する際、このような懸念を持つ企業は少なくありません。

しかし、現代のクラウド技術は、オンプレミスとクラウドの間で十分なパフォーマンスを維持できるように最適化されています。特に、専用回線やVPNなどのセキュアな接続手段を使用すれば、ネットワーク遅延やパフォーマンス低下は最小限に抑えることが可能です。クラウドとオンプレミス環境のシームレスな接続により、パブリッククラウドに移行しても、オンプレミスと同等の速度と信頼性を確保できます。

実際に、「ニフクラ」では、オンプレミスとクラウド間でのスムーズなネットワーク接続を検証しており、ネットワーク性能がボトルネックとなることはほとんどないという結果が出ています。また、クラウド環境に合わせたアプリケーションの最適化や構成の見直しを行うことで、さらなるパフォーマンス向上を図ることができます。

結論:ハイブリッドクラウドの可能性と誤解の解消

これらの誤解を解消することで、企業はよりスムーズにハイブリッドクラウド環境を導入できるようになります。クラウドとオンプレミスのシームレスな接続、セキュアでパフォーマンスの高いネットワーク運用を実現するために、L2延伸やVPNなどの技術を活用し、既存システムを活かしつつクラウド移行を推進することができます。

企業がクラウド移行を検討する際は、これらの技術的な詳細を理解し、適切なインフラ設計と実装を行うことで、リスクを最小限に抑え、クラウドの利点を最大限に享受することが可能です。

コンサルタント視点でのハイブリッドクラウド・マルチクラウド導入の課題と解決策

パブリッククラウド移行におけるパフォーマンスの懸念

「社内で運用していたサーバーをクラウドに移行すると、ネットワーク速度が遅くなり、システムが使い物にならなくなるのでは?」という懸念は、クラウド導入を検討する多くの企業にとってもっともよくある疑問です。特に、オンプレミス環境でのパフォーマンスに慣れている組織では、クラウド移行後のネットワーク遅延や応答速度に対する不安が大きいでしょう。

この疑問に対する答えは、ケースバイケースで異なりますが、「ニフクラ」の独自検証によると、クラウドとオンプレミス間のネットワーク性能は、実運用上大きな問題にはならないことが示されています。詳細は「ニフクラブログ」の「VPNゲートウェイの性能評価」で解説されていますが、結論としては、ネットワークの状況やアプリケーションの設計によって性能に差は出るものの、ほとんどのシナリオで実用的なパフォーマンスを維持できるとされています。

もちろん、これらの結果は特定の検証環境に基づいているため、ユーザー企業ごとに異なる環境や契約プラン、利用する時間帯などによって影響を受ける可能性はあります。しかし、「ネットワーク性能が問題になるからクラウド移行が難しい」という結論に至る前に、一度評価環境でテストを行うことを推奨します。実際に検証することで、自社環境におけるクラウド移行の実現性やパフォーマンスを客観的に把握することができます。

ハイブリッドクラウド構築手順

次に、ハイブリッドクラウド環境の構築プロセスについて説明します。ハイブリッドクラウドの導入は、オンプレミスとクラウドの**「最適な組み合わせ」を実現することを目的としています。それぞれのメリットを活かし、クラウドの「調達の柔軟性」や「コスト効率」、オンプレミスの「カスタマイズ自由度」や「リスクコントロール」**を組み合わせた構成が可能です。

このようなハイブリッドクラウドの構築においては、クラウド導入に向けた5つのステップのうち、**「ステップ1(オンプレミスの仮想化)」から「ステップ2(クラウド評価)」**へと移行することが非常に重要です。「ニフクラ」はvSphereを基盤とするクラウドサービスであるため、既に社内でvSphereが利用されている場合、エクスポート/インポートの機能を使って、非常にシンプルに仮想マシン(VM)のクラウド移行が可能です。

さらに、**「L2延伸」**の機能を利用することで、社内ネットワークと同一のIPアドレスやネットワーク設定を保持しつつ、クラウド環境にシームレスに移行することができます。これにより、従来のオンプレミス環境と同じパフォーマンスと操作性を確保しながら、クラウドの柔軟性を活用できるため、移行に伴う混乱を最小限に抑えることが可能です。

まとめ:クラウド移行のリスク低減と評価の重要性

クラウド移行において、パフォーマンスやネットワーク遅延に対する懸念は当然のことです。しかし、現代のクラウド技術、特に「ニフクラ」のようなvSphere互換性を持つクラウドサービスでは、移行時のネットワーク設定や性能を維持しながら、柔軟にシステムを移行する手段が提供されています。クラウドとオンプレミスの両方の強みを最大限に活用するためには、移行前に評価を行い、自社にとって最適な構成を見極めることが不可欠です。

このようにして、企業はクラウド移行に伴う不安を解消しつつ、効率的な運用体制を構築できるでしょう。

プライベートかパブリックか? マルチクラウド時代のインフラ選び

クラウドインフラの選択肢はクラウドサービス一辺倒ではありません。システムの要件やビジネスニーズに応じて、適切なインフラを選定するためには、利用可能なインフラストラクチャの選択肢を広く把握し、慎重に検討することが重要です。以下では、企業が検討すべきインフラの基本知識と考慮点について説明します。

1. プライベートクラウド vs コロケーションの違い

しばしば、プライベートクラウドとコロケーションが混同されることがありますが、この2つは明確に異なる概念です。プライベートクラウドは、企業の管理者がテナント(ユーザーグループ)の管理を行い、完全に自社専用のクラウド環境を提供します。一方、コロケーションでは、企業がデータセンターのフロアスペースをベンダーから借り、そこに自社のハードウェアを設置して運用します。つまり、ハードウェアの管理は自社の責任ですが、物理的な施設運用はコロケーションベンダーに委ねられます。

これらの違いを踏まえ、コロケーション施設内でプライベートクラウドを運用することは可能ですが、両者が同義ではないことに留意する必要があります。判断基準は、単にハードウェアがどこにあるかではなく、システムがどのように機能するかに基づきます。

2. パブリッククラウドを理解する

プライベートクラウドやコロケーションを理解する上で、パブリッククラウドとの比較は非常に役立ちます。パブリッククラウドでは、企業は自社の拠点とは離れたデータセンターのリソースを使用します。ここで注目すべきは、データセンターの物理的な場所ではなく、リソースの提供モデルです。

パブリッククラウドの特徴は、マネージドサービスとして提供されることです。企業は、使用したリソースに応じて課金され、通常はマルチテナント型のサービスが提供されます。つまり、複数の企業が同じインフラを共有し、コストの効率化が図られています。

3. コロケーションとパブリッククラウドの比較

コロケーションはパブリッククラウドとは異なり、一般的にマネージドサービスを提供しません。コロケーション施設は、単に物理的なスペースや電力、冷却設備、ネットワーク接続を企業に提供するのみです。企業は、これらのインフラに対して自社のハードウェアを持ち込み、自由に運用する責任があります。

例えば、企業がコロケーション施設を利用する場合、データセンターの構築に必要なラックやサーバーなどのハードウェアは自社で用意しなければなりません。これにより、企業はインフラの物理的な制御権を保持しつつ、必要に応じて柔軟に拡張や運用が可能です。

企業が最適なインフラを選定するためには、プライベートクラウド、パブリッククラウド、コロケーションのそれぞれの違いを理解し、自社のビジネスニーズやIT戦略に合致した選択を行うことが重要です。各オプションには異なるメリットとデメリットがあるため、リスクとコスト、柔軟性のバランスを考慮し、長期的な視点でインフラの最適化を図る必要があります。

ハイブリッドクラウドの必要性に対するデータコンサルタント視点での段階的な検討

ハイブリッドクラウドは本当に必要か?8つの用途で徹底検証

システムの複雑化という課題がある「ハイブリッドクラウド」。導入を検討する際には、「なぜ必要なのか」を慎重に評価することが求められます。本記事では、主要な8つの用途を通じて、ハイブリッドクラウドの導入が本当に必要かどうかを検証します。

なぜ「ハイブリッドクラウド」が重要か?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とクラウド移行の観点

ハイブリッドクラウドは、デジタルトランスフォーメーション(DX)の一環として、クラウドとオンプレミス環境の共存を可能にし、ビジネスの俊敏性や柔軟性を向上させるための重要なツールです。クラウドサービスのメリットを享受しつつ、従来のオンプレミス環境の強みを保持できるため、企業のクラウド移行において効果的なソリューションとなり得ます。

具体的な用途と考慮すべきポイント

1. 災害復旧(DR)

災害復旧(DR)は、ハイブリッドクラウドの代表的な用途の一つです。クラウドをDRサイトとして活用することで、災害発生時以外は待機状態となるオンプレミスのハードウェアに投資する必要がなくなり、コスト効率を向上させます。しかし、オンプレミスとクラウドを組み合わせるため、復旧手順や手続きが複雑になるリスクもあります。これは、DRの設計段階での詳細な計画と、適切なクラウド環境の選定が不可欠であることを意味します。

データコンサルタント視点: クラウド上のDRソリューションの選定にあたっては、リソースのスケーラビリティとコスト最適化を優先的に評価し、最適なリソース割り当てを行う必要があります。また、DR運用時のオーバーヘッドを削減するための自動化やモニタリングも重要な要素です。

2. 新しいアプリケーションの導入

企業が新しいアプリケーション、特にデータ分析やハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)など、CPU・メモリ・ストレージの集中的な利用が求められる場合に、クラウドサービスを利用することで、スモールスタートが可能です。例えば、初期のテストフェーズでクラウドを利用し、失敗しても無駄な投資を避けられる点がメリットとなります。

データコンサルタント視点: 新しいアプリケーションのクラウド導入では、リソースの柔軟な増減や運用コストの最適化が課題です。また、クラウドでの稼働から本番環境への移行に際しては、データ量の増大や法規制への対応が重要なポイントとなります。このため、アプリケーションのライフサイクル全体を見据えたデータ管理や、必要に応じた法規制対応の策定が求められます。

コストとリソースの最適化

ハイブリッドクラウドの導入には、初期導入コストや運用負担がかかるものの、経験豊富なスタッフが適切に運用すれば、クラウドリソースのスケーラビリティを活用しつつ、コストを抑えることができます。運用上の最適化を図るためには、クラウド運用に特化した人材や自動化ツールの導入も視野に入れる必要があります。

データコンサルタント視点: ハイブリッドクラウドの最大の利点は、柔軟なリソース管理とコストコントロールが可能である点です。リソース消費のモニタリングと自動化を駆使して、運用コストを最小化するアプローチを提案することが鍵となります。特に、スパイク需要への迅速な対応やリソースの動的最適化を重視することが求められます。

結論

ハイブリッドクラウドの導入を検討する際は、企業のDX戦略や特定の用途に対する柔軟性、法規制の順守といった多様な観点からの評価が重要です。データコンサルタントとしては、導入前に運用コストやリソース最適化の視点で詳細なアセスメントを行い、最適なソリューションを提供することが、成功の鍵となります。