目次

データコンサルタントの視点から、オブザーバビリティに関する調査結果をよりわかりやすく整理し、具体的なデータに基づく分析を通じて、読者が実際に行動に移せるような提案とメリットを示しました。また、課題や推奨事項を明確にし、企業に対して導入の必要性と成功のための戦略を示しました。

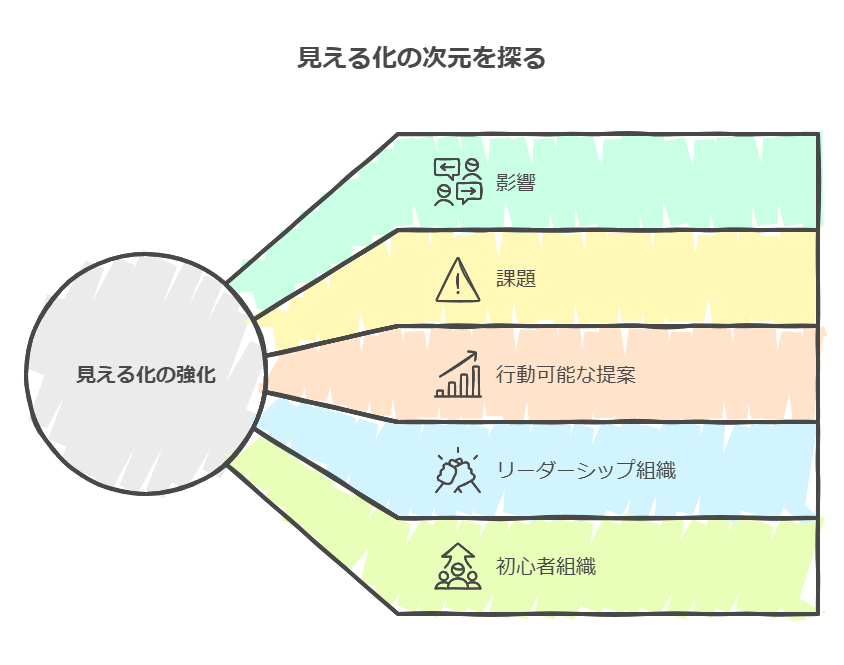

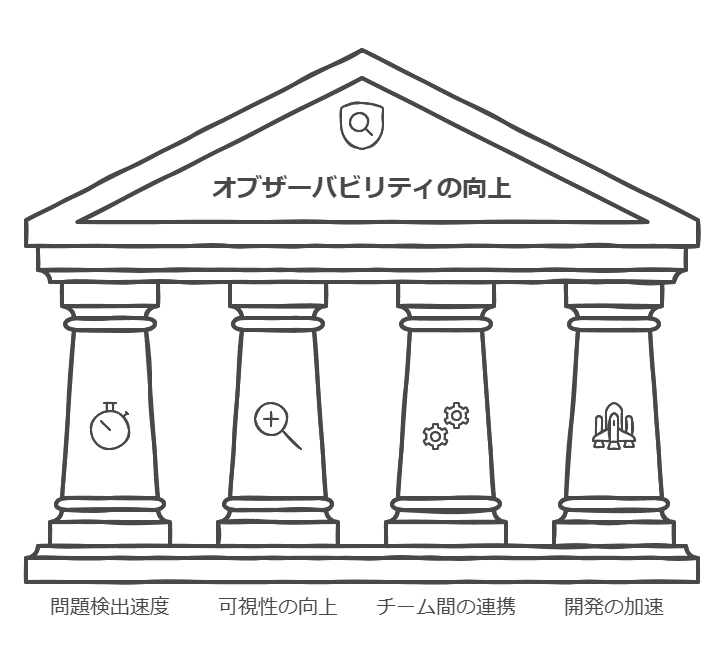

オブザーバビリティの向上がもたらす効果と課題

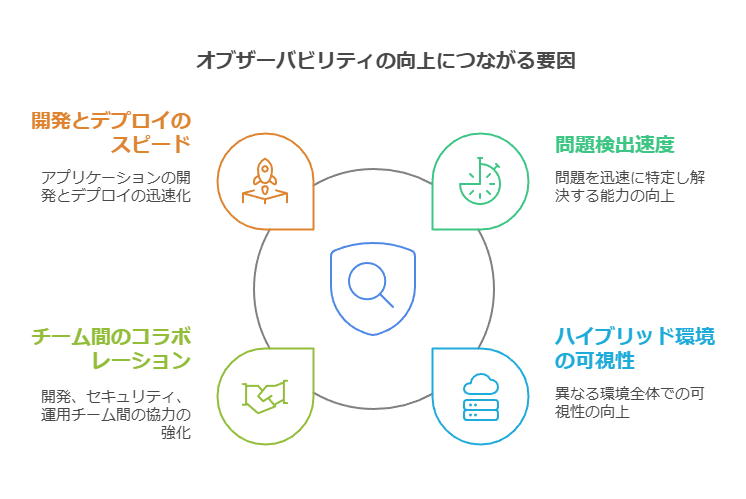

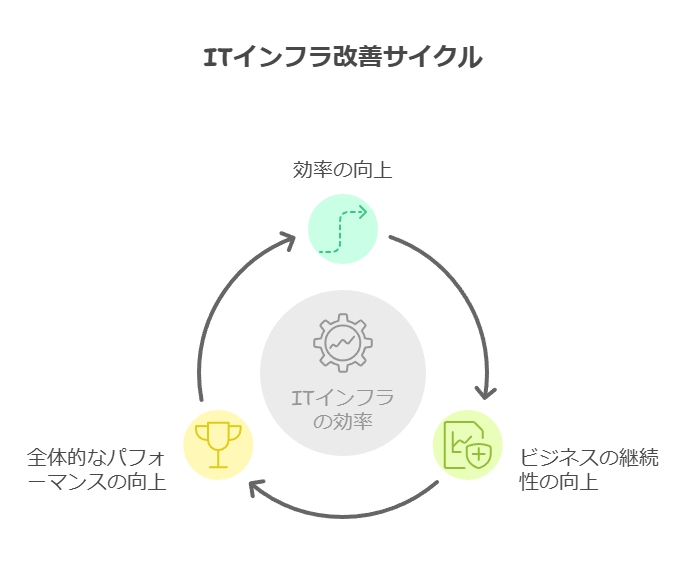

調査結果によると、オブザーバビリティ(可観測性)の向上は、以下のような大きな成果を企業にもたらしています。

問題検出速度の向上

ハイブリッド環境の可視性向上

開発、セキュリティ、運用チーム間の連携強化

アプリケーションの開発とデプロイの迅速化

これらの効果により、ITインフラ全体の運用効率が高まり、ビジネスの継続性が大きく向上しています。

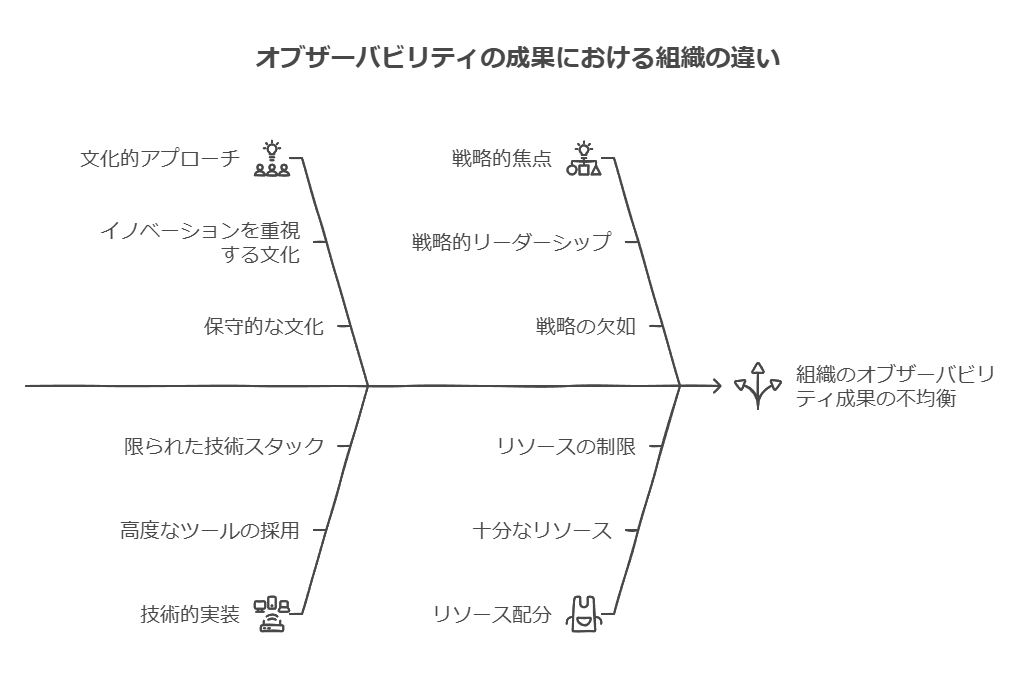

リーダー的組織とビギナー組織の比較

調査では、オブザーバビリティを積極的に活用しているリーダー的組織と、取り組みが遅れているビギナー組織との間で、成果に大きな差があることが明らかになっています。以下にその具体的な違いを示します。

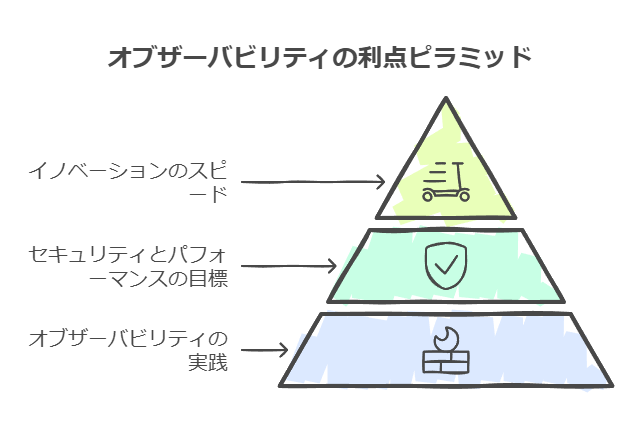

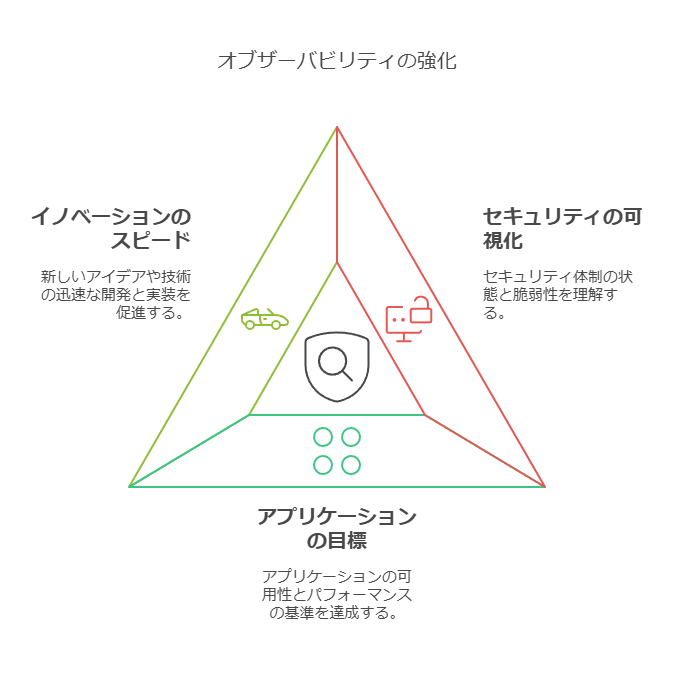

セキュリティ体制の可視化

アプリケーションの可用性/パフォーマンス目標の達成

イノベーションのスピード

これらのデータから、オブザーバビリティを高度に実践している組織ほど、セキュリティやパフォーマンスの目標を確実に達成し、イノベーションのスピードも速いことがわかります。

オブザーバビリティの課題と推奨されるアプローチ

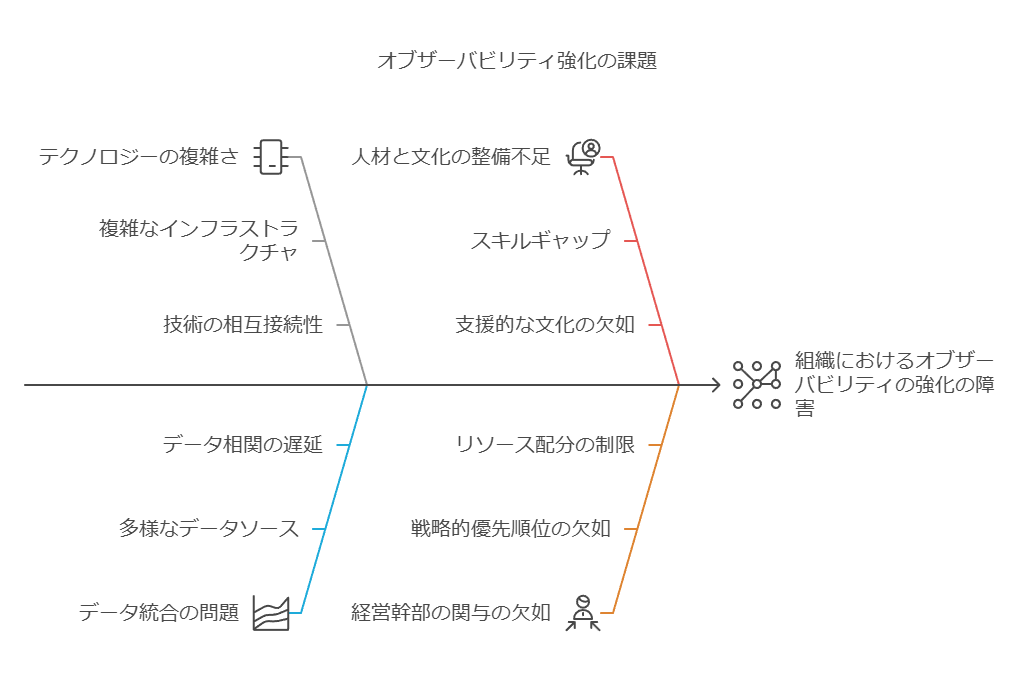

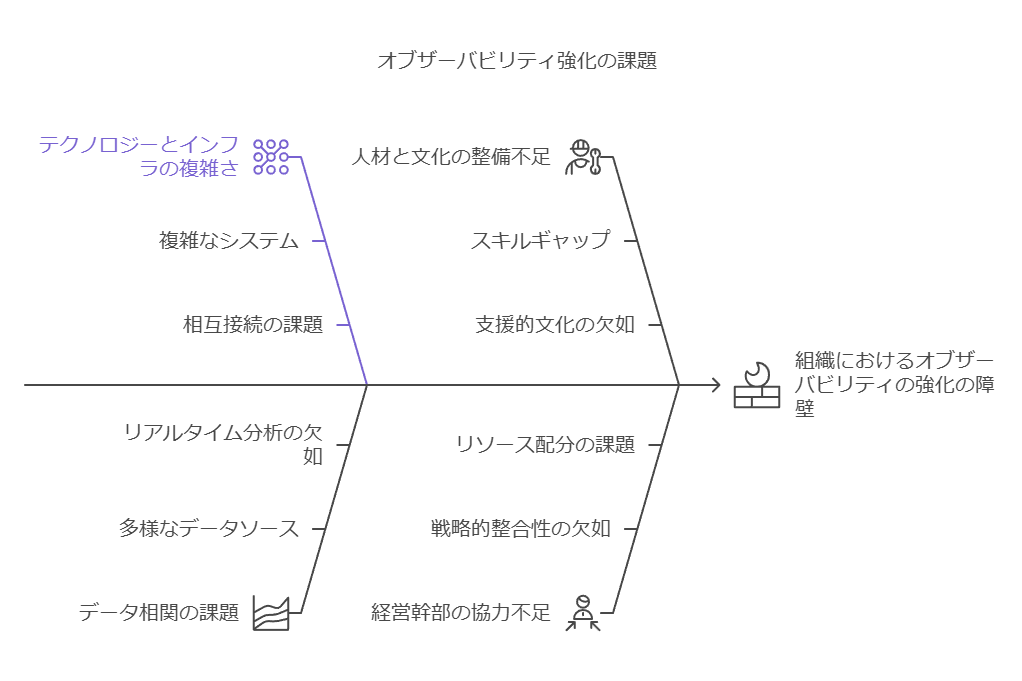

オブザーバビリティを導入・強化する上で、多くの組織が以下のような課題に直面しています。

テクノロジーやインフラの複雑さ

複数のソースから取得したデータを迅速に相関付けできないこと

人材や組織文化の整備不足

経営幹部の協力不足

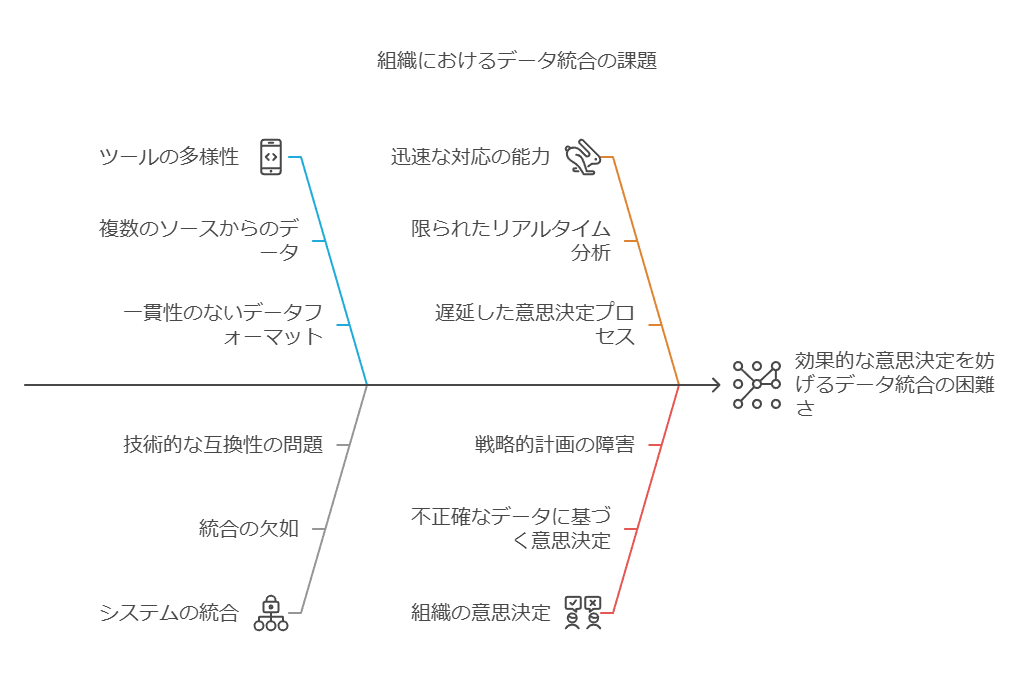

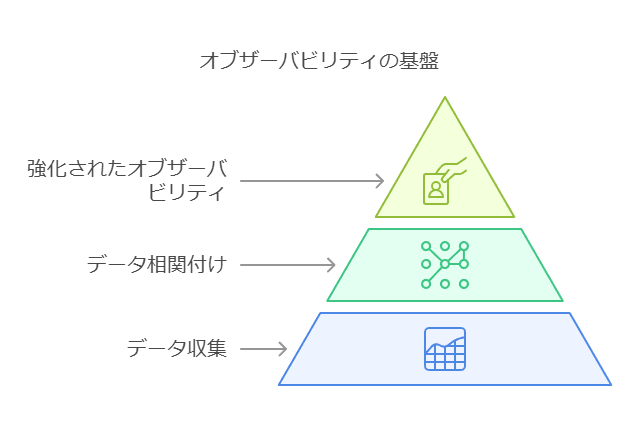

特に、最大の問題として挙げられているのがデータの相関付けの困難さです。複数のツールやシステムから取得したデータを統合し、迅速に対応する体制が整っていない場合、組織は効果的な意思決定が困難になります。

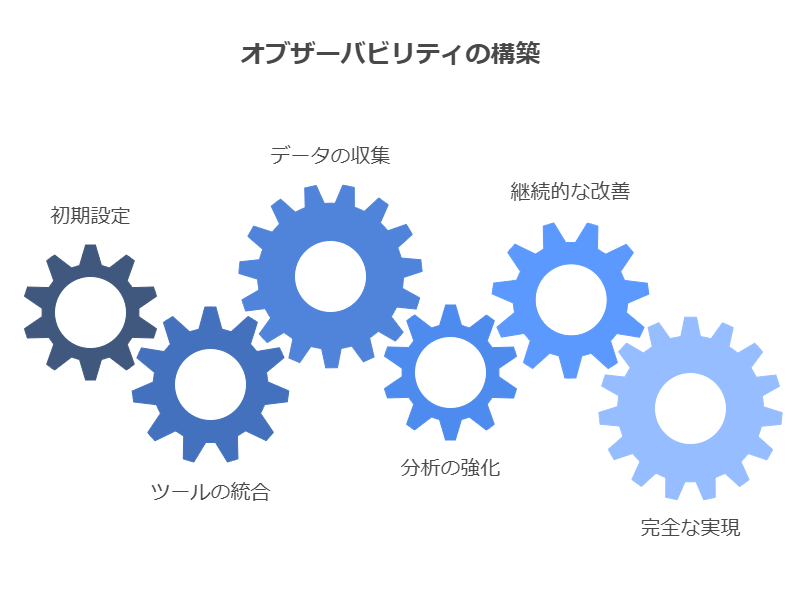

推奨される取り組み:

時間と労力をかけて徐々に構築する

オブザーバビリティは一朝一夕で実現できるものではなく、徐々に改善を積み重ねることが成功の鍵です。

データ収集と相関付けを優先する

データの相関付けが、オブザーバビリティの最大の課題であり、成功への基盤です。

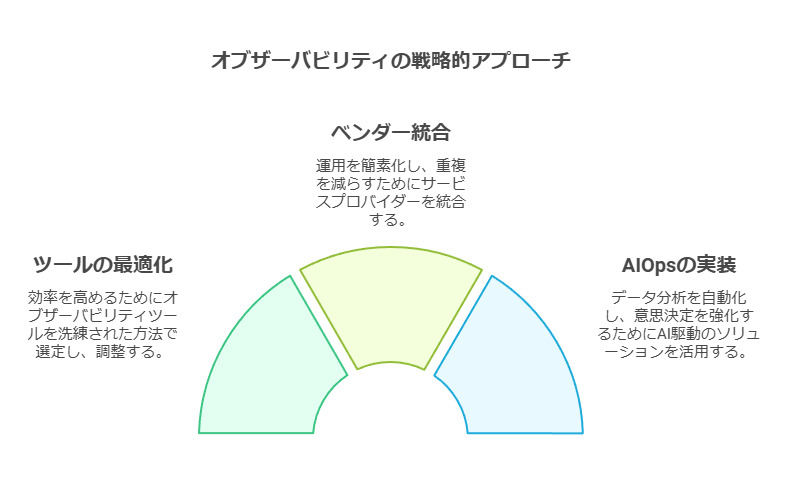

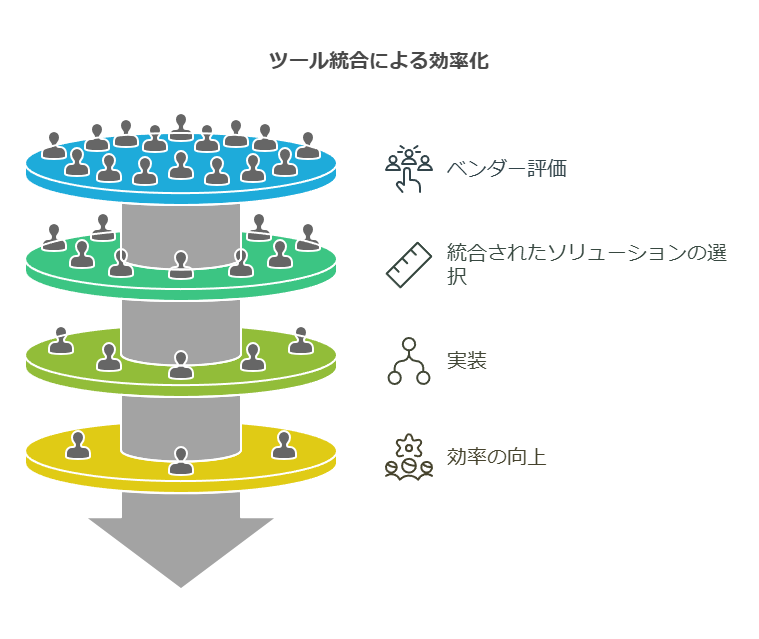

ベンダーを統合する

複数のツールを使用するのではなく、広範囲かつ深いインサイトを提供する統合的なツールを選択し、管理の効率化を図りましょう。

AI/機械学習と自動化を活用する

規模の拡大やスピード向上には、AIや自動化技術の導入が不可欠です。

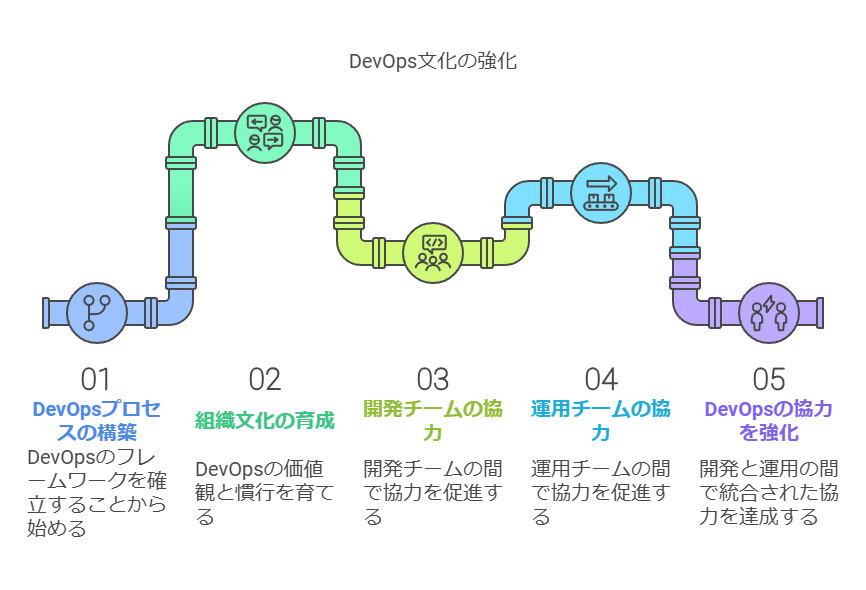

DevOps文化の強化

オブザーバビリティを最大限に活用するには、DevOpsのプロセスと組織文化の構築が重要です。これにより、開発・運用チームの協力体制を強化できます。

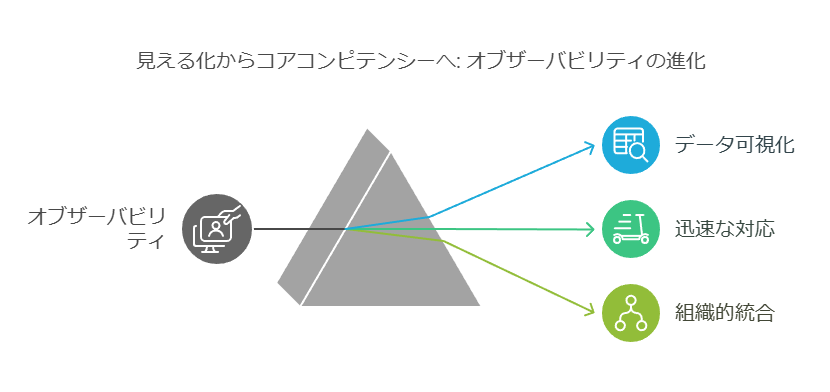

オブザーバビリティは不可欠なコアコンピテンシー

現代のデジタル技術を活用するあらゆる組織にとって、オブザーバビリティはもはや単なる先進的なツールではなく、コアコンピテンシー(核となる能力)です。これを成功させるためには、組織全体でデータの可視化と迅速な対応を可能にする体制を構築し、日々の運用に組み込むことが必要です。

データコンサルタントの視点で、オブザーバビリティに関する現状と課題を整理し、具体的な分析や提案を提示しました。

組織が抱える課題に対し、データに基づいたインサイトを提供し、次のステップに繋がるアクションを示しています。

オブザーバビリティ実践の現状と主要な取り組み

現在、オブザーバビリティの実現方法には多様なアプローチがあります。特にリーダー的組織においては、ツール選定の最適化、ベンダー統合、およびAIOps(AIを活用した運用自動化)の導入が顕著な傾向として見受けられます。これらの取り組みは、運用効率とデータ可視化を高める重要なステップです。

また、共通する課題も浮き彫りになっており、特に人材不足は多くの企業で深刻な問題となっています。この点についても、具体的なデータをもとに分析しました。

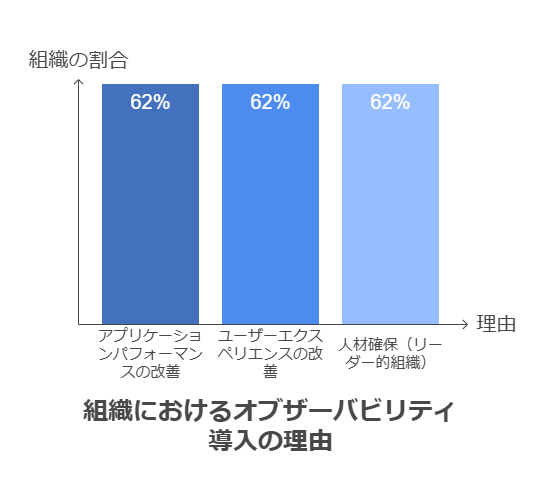

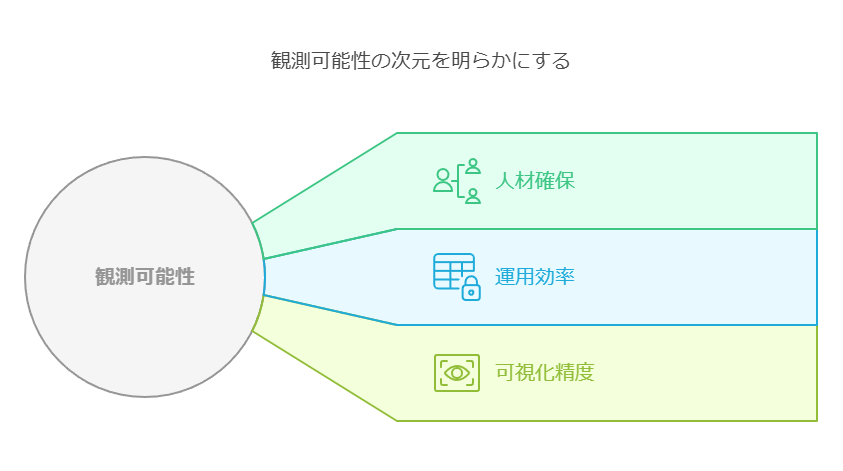

オブザーバビリティ導入のきっかけ

調査結果によると、多くの組織がオブザーバビリティを導入した理由としてアプリケーションパフォーマンスの向上とユーザーエクスペリエンス(UX)の改善を挙げています。全体の62%がこれを主要な目的として回答していますが、特筆すべきは、リーダー的組織においては人材確保が最も重要な要因として挙げられたことです。リーダー的組織の68%が、優秀な開発者や運用担当者の採用と維持を目指してオブザーバビリティを導入しているのに対し、ビギナー組織ではこの割合が56%となっています。

主なきっかけは以下の通りです:

アプリケーションのパフォーマンス/可用性/エンドユーザーエクスペリエンスの向上 – 62%

運用のモダナイゼーションによるトップレベルの開発者/運用担当者の採用/維持 – 61%

アプリケーションパフォーマンスの問題やダウンタイムへの対応 – 51%

組織レベルのアプリケーション開発/アーキテクチャ設計の変更 – 51%

CIOやエンジニアリングVPなどの幹部からの指示 – 47%

クラウド戦略の一環 – 47%

複雑化するツールスタックの問題

もう一つの重要な課題として、多くの組織がツールスタックの複雑化に直面しています。特に、マルチクラウド環境を採用している企業では、この複雑化が顕著であり、オブザーバビリティツールの構成がさらに煩雑化しています。調査によると、52%の企業が10個以上のオブザーバビリティツールを使用しており、これには同じプロバイダーから提供される複数のツールも含まれます。

この複雑化はデータの相関付けや管理に負担をかけ、最終的には運用コストの増大や可視化の精度低下につながるリスクを抱えています。そのため、ベンダーの統合やツールの簡素化は、より効率的なオブザーバビリティを実現するための重要な戦略です。

サービスに影響する問題とその損害

オブザーバビリティの欠如やアプリケーションのダウンタイムが発生した場合、組織が被る損害は甚大です。以下に、主要なリスクを挙げます:

顧客満足度の低下

アプリケーションのパフォーマンス低下やダウンタイムは、顧客の体験に直接影響し、満足度を損ねます。

収益の損失

ダウンタイムは直接的なビジネスチャンスを失うだけでなく、長期的な収益損失にも繋がります。

評判の低下

安定したサービス提供ができないことは、ブランド価値を下げる要因となり、競合他社に対する優位性を失います。

顧客の減少

信頼を失った顧客が他社に流れてしまう可能性が高まります。

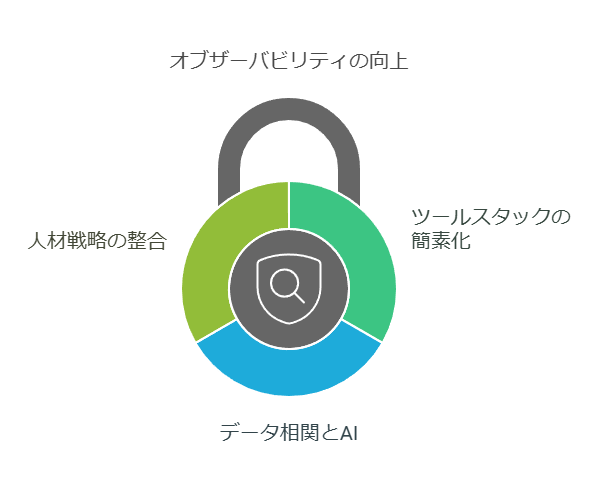

結論と推奨事項

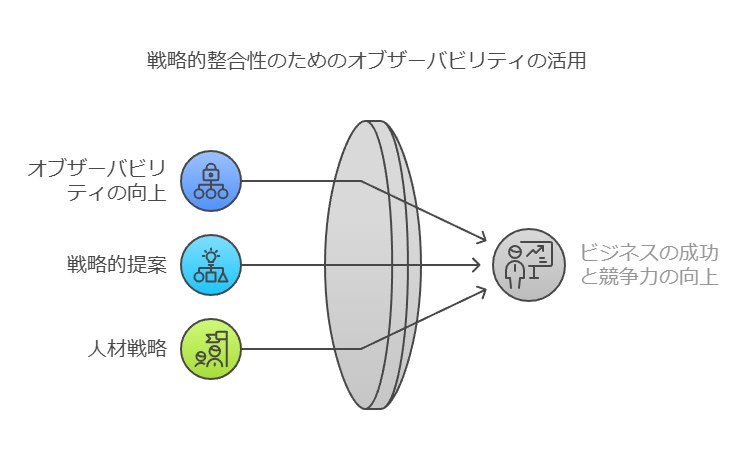

オブザーバビリティは、現代のIT運用において不可欠な要素であり、単なるトレンドではなく組織の競争力を維持するためのコアコンピテンシーとなっています。特に、リーダー的組織は人材確保を重要な目標とし、運用効率と可視化精度の向上を目指して積極的にオブザーバビリティを活用しています。

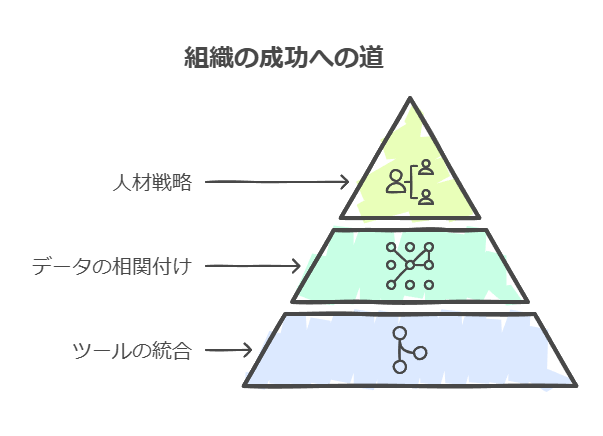

組織が成功を収めるためには、次のステップとして以下の点に注力することが重要です:

ツールスタックの簡素化とベンダー統合

複雑なツールの管理から解放され、効率的なデータ運用を実現しましょう。

データの相関付けとAI/自動化技術の活用

データを迅速に関連付け、適切なアクションをとるためのインフラを整えることが、ビジネスのスピードと競争力を向上させます。

人材戦略との連携

優秀な開発者や運用担当者を確保し、維持するために、オブザーバビリティを用いた先進的な運用環境を提供することが有効です。

これにより、ビジネスの継続性を確保し、競争力を高めることが可能となります。

クラウドサービスプロバイダー(CSP)ツールの利用状況とマルチクラウド環境の課題、ベンダーの統合に関するデータに基づき、より具体的なアクションポイントを示しています。

オブザーバビリティツールの利用状況とマルチクラウド環境の課題

調査によると、最も広く使用されているのはクラウドサービスプロバイダー(CSP)が提供するツールであり、72%の組織がそれを利用して各プロバイダーのクラウド環境を監視しています。また、オープンソースソリューションを使用している組織は59%、サードパーティ製品を採用している組織は53%です。特にリーダー的組織は、CSPツールやサードパーティ製品の採用率が高い一方で、オープンソースソリューションはまだ取り組み途中の組織での利用が僅差で多く見られます。

CSPツールの限界とマルチクラウド対応の必要性

CSPのツールは各プロバイダーのユーザーに提供されるもので、基本的にはマルチクラウド対応が不十分です。そのため、マルチクラウド環境を統合的に可視化するには、CSPツールに加えて他のソリューションを導入する必要があります。例えば、複数のクラウドに分散してアプリケーションを運用する場合、各クラウドごとに異なるツールを使う必要があり、全体のデータを一元的に管理することが困難です。

今日、75%の組織が複数のクラウドを利用しており、この傾向は今後さらに強まると予想されます。したがって、CSPツールに依存することで、マルチクラウド環境全体を一元的に監視できないことは大きなリスクと言えます。

リーダー的組織の取り組みとベンダー統合の重要性

リーダー的組織は、単に環境を広くカバーするツールを導入するだけでなく、ベンダーの数を削減し、より効率的な運用を目指す傾向があります。これは、ツールが増えることで生じる複雑さや運用コストの増加を防ぐための戦略的な判断です。

調査によると、以下のような傾向が見られます:

79%の組織がオブザーバビリティポートフォリオにツールや機能を追加している一方、統合に取り組んでいる組織はわずか8%にとどまっています。

これにより、ツールの選定や運用が複雑化し、可視化やパフォーマンスの最適化に課題を抱えているケースが少なくありません。

48%の組織がベンダーの削減に取り組んでいる反面、35%の組織では逆にオブザーバビリティツールのベンダー数が増加しています。ベンダーを減らすことでツールの管理がシンプルになり、データの相関付けやインサイトの精度が向上する一方で、複数のベンダーに依存している組織ではこれが大きな課題となっています。

オブザーバビリティソリューション選定における部門の役割

オブザーバビリティソリューションの選定には、IT運用チームとアプリケーション開発者の関与が重要な要素となっています。調査結果によれば、72%の組織でIT運用チームが、59%の組織でアプリケーション開発者が大きく関与しています。

興味深いことに、リーダー的組織では、68%がアプリケーション開発者の関与を示しており、これはビギナー組織の55%を大きく上回ります。リーダー的組織は、開発者と運用チームの連携を強化することで、より効果的なツール選定と迅速な問題解決を実現しています。

データコンサルタントの推奨事項

マルチクラウド対応のソリューションを優先的に検討

複数のクラウド環境を使用する企業が増える中、単一のCSPツールに依存せず、マルチクラウド対応のオブザーバビリティツールを採用することが重要です。特に、異なる環境間のデータを統合して可視化できるソリューションを導入することで、より包括的な運用管理が可能になります。

ツールとベンダーの統合を推進

オブザーバビリティツールやベンダーが増えることで管理の複雑さが増すため、ベンダー統合を積極的に進めることが推奨されます。リーダー的組織のように、ツールの数を合理化し、広範な環境に対応できるツールに集約することで、運用の効率化とコスト削減が期待できます。

IT運用とアプリケーション開発チームの連携を強化

リーダー的組織は、開発者の関与が高いことが特徴です。IT運用チームとアプリケーション開発者の協力を強化することで、問題の発見と解決がスピーディーになり、オブザーバビリティソリューションの効果を最大限に引き出すことが可能です。

このように、オブザーバビリティの取り組みには戦略的なツール選定と運用プロセスの簡素化が欠かせません。特にマルチクラウド環境に対応した可視化ツールと、ベンダー統合による効率化が今後の運用の鍵となるでしょう。

データコンサルタントの視点から、より専門的な分析と明確なアクションポイントを表示。各データポイントをもとにした、組織の成長に向けた戦略的な洞察を示しています。

オブザーバビリティがチーム連携と雇用状況に与える影響

調査結果から、オブザーバビリティソリューションが組織内のチーム間の連携を強化することが明らかになりました。具体的には、IT運用チーム、開発チーム、セキュリティチームの連携が強化されたと回答した割合は、リーダー的組織で69%、ビギナー組織では60%です。これは、オブザーバビリティの導入が組織全体の協調を促進し、スムーズな運用とより迅速な対応につながることを示しています。

また、雇用状況の改善に関しても、リーダー的組織で63%が改善を実感しており、ビギナー組織の53%を上回りました。これは、オブザーバビリティの導入が適切に行われると、優秀な人材を引き寄せ、保持する力が強まることを示唆しています。

MTTR短縮とパフォーマンス問題の迅速解決

さらに、オブザーバビリティの実践が進んでいる組織ほど、平均修復時間(MTTR)の短縮やパフォーマンス問題の迅速な解決に成功しています。リーダー的組織は、問題の早期発見と修正に優れており、これによりダウンタイムを減少させ、業務の中断を最小限に抑えています。

このデータは、MTTRの短縮が組織のパフォーマンスに直接的な利益をもたらすことを強調しており、オブザーバビリティツールの効果的な活用がいかに重要かを示しています。

イノベーションとデジタルトランスフォーメーションの加速

オブザーバビリティのリーダー的組織は、イノベーションの分野でも際立っています。リーダー的組織のアプリケーション開発チームは、昨年だけで60%の割合で新しい製品や収益源を開拓し、その数は8件にのぼっています。一方で、ビギナー組織は5件にとどまります。

イノベーションのペースは、競争力や市場における優位性を保つための重要な指標であり、オブザーバビリティがこのペースを加速させる要因として機能しているのは明らかです。

Splunkの『データイノベーションの現状』レポート(2021年後半発表)によると、イノベーションを推進している組織では、従業員の生産性が2倍に向上し、新市場への参入や売上の増加が他の組織よりも2倍に達していることが示されています。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速と成功

イノベーションと密接に関連しているのが、組織全体で進行中のデジタルトランスフォーメーション(DX)です。DXは単なる業務支援ツールではなく、ビジネスそのものを変革し、競争力を強化するための基盤となっています。多くの組織が、カスタマーエクスペリエンスの向上、時間の有効活用、コスト効率の最適化、新しい顧客インサイトの取得、新市場戦略の策定といった取り組みを進めています。

オブザーバビリティに成熟したリーダー的組織は、デジタルトランスフォーメーションにおいても大きな成功を収めており、「非常に成功している」と回答した割合は、前年の50%から72%へと増加しています。一方で、ビギナー組織ではその割合が32%にとどまります。これは、DXが組織の成長において重要な役割を果たすと同時に、オブザーバビリティの成熟度がDXの成功に直結していることを示しています。

データコンサルタントからの提言

チーム連携の促進を重視

オブザーバビリティソリューションは、IT、開発、セキュリティの各チーム間のコミュニケーションと連携を強化します。これにより、問題解決のスピードが向上し、業務効率が大幅に向上するため、全チームの連携強化を優先すべきです。

MTTR短縮に向けた取り組みを推進

オブザーバビリティツールの効果的な活用は、MTTRの短縮に直結します。システム障害やパフォーマンス問題を早期に検出・修正することで、ダウンタイムや業務の中断を最小限に抑えることが可能です。

イノベーションの推進を加速

オブザーバビリティのリーダー的組織は、イノベーションの速度を高め、競争優位を保っています。特に、新しい収益源や製品開発に対する取り組みを強化することで、さらなる成長を促進できます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の成功を目指す

DXは単なる技術の導入ではなく、ビジネスそのものの変革を意味します。オブザーバビリティの導入とともに、DXを効果的に推進することが、競争力を強化し、持続的な成長を実現する鍵となります。

このように、オブザーバビリティの導入は、チーム連携、パフォーマンス改善、イノベーション、そしてデジタルトランスフォーメーションにおいて大きな効果をもたらします。これらの要素を戦略的に強化することで、組織全体の成長と競争力の向上を図ることができます。

データコンサルタントの視点から、よりデータ指向のアプローチに基づき、実際の数値や分析を主眼を置きました。これにより、課題やコストの分析がより具体的で実践的な内容です。

未解決の課題とそのコスト

オブザーバビリティ実践のメリットを裏付けるとともに、システム障害による具体的なビジネスインパクトを定量的に分析しました。特に、ビジネスクリティカルなシステムのダウンタイムが、業種や組織の規模によって異なる影響を与えることが確認されましたが、データに基づく分析から、平均的な傾向を導き出すことができました。

この調査により、オブザーバビリティの成熟度が向上することで、障害発生時のコスト削減に大きな効果があることが示されました。

ダウンタイムコストの計算方法と結果

我々の調査では、オブザーバビリティの成熟度ごとに、ダウンタイムのコストを精緻に算出しました。具体的には、以下の計算式を使用しています:

ビジネスクリティカルな自社アプリケーションの1時間あたりのダウンタイムコスト

年間平均のダウンタイム発生回数

ダウンタイムの平均復旧時間(MTTR)

これらの要素を組み合わせた結果、オブザーバビリティが成熟しているリーダー的組織では、平均してダウンタイムコストが90%以上削減されているという有意な結果が得られました。この数値は、業界の平均を大幅に上回り、オブザーバビリティが組織の効率性と財務健全性に与えるポジティブな影響を強調しています。

ダウンタイムによるビジネス損害の内訳

過去24カ月間に発生したダウンタイムによる損害を評価した結果、以下の主なビジネス損害が報告されています:

顧客満足度の低下:ダウンタイムが直接的に顧客体験に悪影響を与え、満足度が低下。

収益の損失:サービス停止がビジネス収益に直結し、売上減少を引き起こした。

評判の低下:信頼性の欠如がブランド評判に悪影響を与え、結果的に競争力が低下。

顧客の減少:持続的なダウンタイムにより顧客が他のサービスに移行する傾向が強まる。

これらの損害は、特にアプリケーションのイノベーションがビジネス戦略の要となっている現状で、さらに深刻化しています。前年比のデータからも、2021年よりも2022年の方がパフォーマンス問題が組織に与える影響が増加していることが確認されています。

間接的なコストの上昇

加えて、間接的なコストも上昇している兆候が見られます。サービスに影響する問題が組織内の関係性に悪影響を及ぼし、以下の課題が発生しています:

オブザーバビリティステークホルダーの離職:ダウンタイム対応に追われる状況が持続し、離職率が増加。

オブザーバビリティチームとITリーダー間での摩擦:課題の責任や対処方針を巡り、チーム内の関係が悪化。

部門リーダー間の摩擦:ダウンタイムに関連する問題がビジネスの複数部門に影響を与え、社内対立が激化。

クラウドインフラの導入がもたらす複雑化

これらのコストと課題は、急速なクラウドインフラの導入と、それに伴うシステムの複雑化が主要因となっています。特に、マルチクラウドやハイブリッドクラウド環境では、オブザーバビリティを統合的に管理することが困難になり、その結果、トラブルシューティングが難航するケースが増えています。

次に、オブザーバビリティの現状と課題に焦点を当て、具体的な改善策を検討していきます。

データコンサルタントからの提言

ダウンタイムコストの計測と削減

各組織において、ビジネスクリティカルなシステムのダウンタイムが財務に与える影響を定量的に評価し、オブザーバビリティの導入を通じてコスト削減の可能性を最大化するべきです。90%以上のコスト削減が見込める場合、即座に投資を拡大する価値があります。

直接的および間接的コストの追跡

顧客満足度や収益損失などの直接的な影響だけでなく、組織内の摩擦や人材離職といった間接的なコストも追跡し、リスクを軽減するための対応策を講じることが重要です。

クラウド環境の複雑化への対応

クラウドインフラの急速な導入に伴い、システムの複雑化が避けられない状況下で、オブザーバビリティの統合管理を可能にするソリューションの選定が急務です。マルチクラウド環境を適切に可視化できるツールの導入が、さらなるダウンタイム削減に貢献します。

これらの洞察を基に、オブザーバビリティをより効果的に活用するための戦略を実行することで、組織はダウンタイムによるコストを抑えつつ、パフォーマンス向上と成長を実現できるでしょう。

データコンサルタントとして、データのインサイトを強調し、論理的かつ分析的に整理しました。これにより、オブザーバビリティの成熟度と導入状況の変化に対する洞察がより明確になります。

オブザーバビリティリーダー的組織の定義

今回の調査では、オブザーバビリティの成熟度を評価するために、以下の4つの指標に基づいて各組織を分類しました。

経験: オブザーバビリティの実践期間

リーダー:24カ月以上

ビギナー:12カ月未満

データの相関付けの規模: オブザーバビリティツールを使ったデータの相関分析の範囲と深度。

ベンダー統合の進捗: 使用しているオブザーバビリティツールとベンダーの統合レベル。

AI/機械学習の活用度: オブザーバビリティツールにおけるAIや機械学習の技術活用度。

これらの4指標全てで最高レベルに達している組織を「リーダー」、3つの指標で進んでいる組織を「取り組み中」、2つ以下の場合を「ビギナー」と分類しました。

オブザーバビリティ成熟度の変化

データから明らかになったのは、オブザーバビリティを導入した組織の増加です。ビギナーに該当する組織が倍増したことは、オブザーバビリティの導入が急速に拡大していることを示しています。

なぜ成熟度の全体割合が変わらないのか?

オブザーバビリティを初めて導入した組織の急増にもかかわらず、全体の成熟度の割合がほとんど変化していない点について考察すると、次の複雑な影響が見えてきます。

新規導入組織の増加: オブザーバビリティを導入した組織が急増しているため、全体の底辺層(ビギナー層)が広がっています。

リーダー的組織の減少: 24カ月以上の経験を持つリーダー的組織の割合が減少した背景には、新規導入組織の増加が影響を及ぼしている可能性が高いです。これにより、リーダー層の割合が相対的に縮小しています。

ベンダー統合やAI活用の進捗遅延: 新規導入組織が増加した一方で、リーダー的組織が他の3つのカテゴリ、特にベンダー統合やAI/機械学習の活用においての進捗を達成するには時間がかかることが考えられます。

データコンサルタントからの提言

導入プロセスの最適化: 新規導入組織の増加は、オブザーバビリティの需要が高まっていることを示していますが、ビギナー層が成熟層に移行するためのロードマップを明確にする必要があります。特に、データ相関分析の自動化やAIの活用を早期に取り入れることが、成熟度向上の鍵となります。

リーダー的組織の持続的成長: リーダー的組織が持続的に成長するためには、ベンダー統合の進捗を加速させる必要があります。オブザーバビリティツールを複数のベンダーから統合し、一元管理できるソリューションを取り入れることが、さらなる効率化に繋がります。

新規導入のサポート強化: ビギナー組織が短期間で成熟層に移行できるよう、ガイドラインの策定やベストプラクティスの共有を行うことで、全体のオブザーバビリティ成熟度を引き上げることが可能です。

これらのデータ分析とインサイトを踏まえ、オブザーバビリティの導入から成熟に向けた各組織の成長を支援し、より高度なデータ活用を促進することが重要です。

データコンサルタントの視点から、各指標の成熟度、トレンド、そして組織にとってのインパクトを明確にしました。

ベンダー統合の成熟度とトレンド分析

調査結果によると、「ベンダー統合」の指標でビギナーと評価された組織の割合は35%となり、前年の25%から有意な増加が見られました。これは、オブザーバビリティの実践を始めたばかりの組織が急増したために、ある程度は予測できる結果です。しかし、「データの相関付け」の成熟度に関しては大きな差が見られず、さらに「AI/機械学習の活用」のビギナー割合は逆に減少しています。この状況は、オブザーバビリティの導入が進む一方で、組織が必ずしも全ての面で均等に成熟しているわけではないことを示唆しています。

各指標の成熟度別割合

以下に、オブザーバビリティに関する3つの主要指標の成熟度別の割合を示します:

データの相関付け

ビギナー組織:

取り組み中の組織: ある程度できている

リーダー的組織: かなりできている

ベンダー統合

ビギナー組織: ある程度またはかなりベンダーが増えている

取り組み中の組織: ベンダー数は変わらない

リーダー的組織: ある程度またはかなりベンダーを統合している

AI/機械学習

ビギナー組織: 検討していない/導入していない

取り組み中の組織: 導入の最中

リーダー的組織: ある程度/幅広く活用している

オブザーバビリティの重要性と今後の展望

オブザーバビリティの不可欠性

オブザーバビリティは今や、デジタル環境において欠かせない要素となっています。特に、クラウド環境の複雑化に伴い、オブザーバビリティの需要は急増しています。これにより、企業はシステムの可視化とデータの統合を一層進める必要があります。

トップレベルからのスキル転換

クラウド推進には、組織のトップからのスキル転換が求められ、同時に**「燃え尽き症候群」**に対する対策も必要です。これにより、リーダーシップの質を向上させ、全体的なオブザーバビリティの実践を強化することが求められます。

成熟のメリット

オブザーバビリティの成熟度を高めることにより、以下のようなメリットが期待されます:

開発の信頼性とスピードの向上: システムのダウンタイムを減少させ、リリースサイクルを短縮します。

イノベーションとトランスフォーメーションの加速: 組織が迅速に新しい機能やサービスを提供できるようになります。

現状の課題と将来の展望

未解決の課題のコスト

未解決の課題に伴うコストが増大しており、これを解決するためにはオブザーバビリティの実践が必要です。特に、システムの稼働率を高めることが、ビジネス全体の効率性向上に寄与します。

AlOpsの定着

AlOpsの導入が進んでおり、成熟度別の課題としては、オブザーバビリティ人材の不足が挙げられます。この問題を解決するためには、適切なトレーニングと採用戦略が必要です。

推奨される取り組み

今後の取り組みとして、以下の点を推奨します:

データの相関付けを強化するためのトレーニングプログラムの導入: 組織内でデータ分析能力を高めることで、リーダー的組織への成長を促進します。

AI/機械学習の活用を促進する戦略的投資: 新しい技術の導入は、競争力を高めるための重要な要素です。

ベンダー統合を進めるためのプロジェクトマネジメントの強化: 複数のツールやサービスを統合し、効率的なプラットフォームを構築します。

付録

主な業界別の特徴: 業界ごとのオブザーバビリティ実践の違いとその影響。

国別の特徴: 地域ごとの導入状況や成熟度の違いに関する分析。

以上のように、オブザーバビリティの実践と成熟度の分析を行い、企業が直面する課題や今後の展望を明確にしました。これにより、組織はより戦略的な意思決定を行うための基盤を整えることができるでしょう。

AI/機械学習の活用とオブザーバビリティの成熟度

「AI/機械学習の活用」においてリーダーレベルの組織割合が増加し、取り組み中やビギナーレベルの割合が減少していることは、高度な分析や自動化の導入がもはや最先端の取り組みではなく、一般的な実践となっていることを示しています。これは、オブザーバビリティの成熟度向上に寄与しており、組織が競争力を維持するための重要な要素です。

オブザーバビリティ成熟度の4つの指標

以下は、オブザーバビリティ成熟度を示す4つの指標です:

リーダー的組織

取り組み中の組織

ビギナー組織

クラウド環境の複雑化とオブザーバビリティの需要増加

オブザーバビリティへの関心が高まった背景には、クラウド導入の急増があります。クラウドへの移行は10年以上前から始まっていますが、最近ではハイブリッドアーキテクチャやマルチクラウドの運用が進み、多くの組織でクラウドエコシステムが複雑化しています。

現代では、単にクラウドに移行するだけでなく、複数のパブリッククラウドを利用するのが一般的になっています。調査によると、約7割の組織が複数のクラウドサービスを利用しており、そのうちの半数がすべてのクラウドを有効活用しています。一方で、約4割は2つ目以降のクラウドを予備的に使用しています。

マルチクラウド環境の影響

クラウドとオブザーバビリティの普及に関する調査結果は以下の通りです:

複雑化の実態: 75%の組織が、クラウドネイティブアプリケーションを複数の環境(複数のパブリッククラウドやオンプレミス)で運用しています。特にリーダー的組織では、この運用形態が標準とされる割合が92%に達しており、ビギナー組織の68%を大きく上回っています。

全体の傾向: このような運用形態を採用している組織を含めると、全体の割合は96%に上ります。

パブリッククラウド利用状況: 自社製アプリケーションをパブリッククラウドで運用する組織の4割(リーダー的組織では半数)が、すでに3つ以上のパブリッククラウドを利用しています。また、今後24カ月以内にそうする予定の組織は6割強に達しています。

結論

クラウド環境の複雑化は、オブザーバビリティの重要性を一層高めており、組織はこれに適応するための戦略を見直す必要があります。高度な分析や自動化が標準的な実践となっている今、リーダー的組織にとっては、これらの技術をいかに効果的に活用するかが競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

オブザーバビリティの重要性

Splunkのエンジニアの一人は、オブザーバビリティを「ビジネスの鎧」と表現しています。この表現が示すように、デジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進む現代において、ITパフォーマンスの問題に対処する余裕はありません。パフォーマンスの問題はバックエンドでボトルネックを生じさせ、フロントエンドでビジネスの成長を妨げる可能性があります。

オブザーバビリティの役割と進化

クラウドが新しい競争優位性を提供するように、強力なオブザーバビリティの実践も成功のために不可欠な要素となりつつあります。リアルタイム分析を導入することで、パフォーマンスの低下や障害を即座に感知し、迅速な対応が可能になります。この結果、ダウンタイムによる損失を最小限に抑えることができます。

オブザーバビリティは、ITシステム監視がクラウド時代に適応して進化したものであり、IT運用に不慣れな人々には新しいトレンドのように映るかもしれません。しかし、クラウドファーストの戦略を掲げる新しい組織では、オブザーバビリティの実践が最初から組み込まれています。このような組織にとっては、オブザーバビリティの実践は新しいツールや手法を取り入れることで実現可能です。

一方、従来の組織がハイブリッド環境に移行する際は、さらなる努力が求められます。リアルタイムでシステムのパフォーマンスを把握できず、サービス障害に対処できない組織は、データ主導の時代に取り残されるリスクがあります。

デジタル時代の問題解決能力

根本原因を迅速に特定できるリーダー的組織は、ビギナー組織に比べて約6.1倍の能力を持っています。この能力の差は、業界全体の競争力にも影響を及ぼすことになります。

業界別のオブザーバビリティの特徴

1. 通信/メディア業界

連携の強さ: IT運用チーム、開発チーム、セキュリティチーム間の連携が強いと回答した組織は84%で、業界1位(全業界平均は66%)。

摩擦の存在: オブザーバビリティチームとITチーム間に摩擦があると回答した割合は56%で、これも業界1位(全業界平均は38%)。

クラウド利用: すべてのクラウドネイティブアプリケーションをパブリッククラウドで運用している割合は35%で1位(全業界平均は18%)。

2. 金融サービス業界

可視化の低さ: クラウドネイティブと従来型のアプリケーションを包括的に可視化している組織の割合が59%と業界最下位(製造74%、小売79%、ヘルスケア75%)。

ツール習得の課題: オブザーバビリティツールの使い方に問題があると回答した割合は24%で最も高く、全業界平均の16%を上回っています。

両アーキテクチャへの対応の重要性: クラウドネイティブと従来型の両方のアーキテクチャに対応するオブザーバビリティソリューションが重要だと回答した割合は26%と最下位で、業界間で大きな差が見られます(通信47%、小売45%、全業界平均34%)。

オブザーバビリティは、現代のビジネス環境において「ビジネスの鎧」としての役割を果たしており、企業はこれを取り入れることで競争力を高めることができます。特に、業界ごとの特性を理解し、それに応じた戦略を立てることが、デジタル時代の成功に不可欠です。

オブザーバビリティ背景と現状の整理

リモートワークへの急激な移行は、サプライチェーンの混乱や生活習慣の変化と相まって、企業に大きな課題をもたらしました。これに対応するため、多くの企業がデジタルテクノロジーに依存せざるを得なくなっています。特に、オブザーバビリティ実践が成熟している企業は、このような急なシフトにおいて、他の企業よりもスムーズに対応できる傾向が見られました。

データに基づくインサイトの抽出

53%の回答者が、新型コロナウイルスの影響でデジタルトランスフォーメーションが加速したと述べていますが、リーダー的組織では70%、ビギナー組織では45%と、その進捗には大きな差が見られます。この差は、オブザーバビリティの成熟度に起因する可能性があり、リーダー的組織ほど迅速に変化に対応できることが示唆されています。

成功と失敗のパターンを強調

デジタルトランスフォーメーションにおいて「大成功を収めた」と答えたリーダー組織は、ビギナー組織の約4.5倍に達しています。しかし、オブザーバビリティの取り組みが進んでいる組織でも、必ずしも失敗がないわけではなく、その過程でいくつかの課題に直面しています。

課題の明確化とステークホルダー間の摩擦

オブザーバビリティ導入において、開発チーム、運用チーム、ITリーダー間の摩擦が生じることがあり、その結果、サービスに副次的な問題が発生することがあります。また、オブザーバビリティのアウトソーシングが増える中で、内部と外部のステークホルダー間のコミュニケーションや役割分担にも課題が浮上しています。

運用チームと開発者の認識のギャップ

オブザーバビリティツールの使用頻度に関する調査結果では、IT運用チームの51%が1日1回以上利用しているのに対し、開発者では32%にとどまっています。これにより、運用チームは開発者に比べてオブザーバビリティツールが重要であると認識していることが分かります。この認識の違いが、組織内の摩擦の一因となっている可能性があります。

ビジネスインパクトとデータ活用の課題

オブザーバビリティの不備は、顧客満足度の低下や収益の損失、評判の低下といった深刻なビジネスインパクトをもたらしています。特に、複数のデータソースを迅速に相関付けできないことが23%の回答者から指摘されており、これが最大の課題として浮き彫りになっています。

リモートワークへの急激なシフトやサプライチェーンの混乱により、多くの企業がデジタルテクノロジーに依存することを余儀なくされました。オブザーバビリティ実践が成熟している企業は、こうした変化にスムーズに対応できた一方で、ビギナー組織は適応が遅れがちでした。特に、デジタルトランスフォーメーションに成功した企業は、オブザーバビリティの成熟度が高いことが一因とされています。しかし、オブザーバビリティの導入には、開発チームやIT運用チームとの間に認識のギャップが存在し、これがサービスへの悪影響を生む要因となっています。また、データの適時な相関付けができないという課題が、顧客満足度の低下や収益の損失といったビジネスインパクトに直結しています。