目次

- 1 データコンサルタントの視点からクラウドERPとオンプレミスERPの違い

- 2 グローバルグループガバナンスとERP統合の課題

- 3 ERPにおける人事システムの課題:サポート期間終了への対応

- 4 運用実績に基づく豊富なナレッジとデータ活用の重要性

- 5 製造業のデータ活用課題とスマートマニュファクチャリング実現へのアプローチ

- 6 製造業のデータ統合基盤(ERP)選定、導入、活用の課題と実践的アプローチ

- 7 データコンサルタント/データアナリストの視点からの考察:グローバル企業のデータ統合基盤戦略とクラウドERPの活用

- 8 データコンサルタント/データアナリストの視点からの考察:ERPデータ統合基盤導入におけるデータ管理の重要性

データコンサルタントの視点からクラウドERPとオンプレミスERPの違い

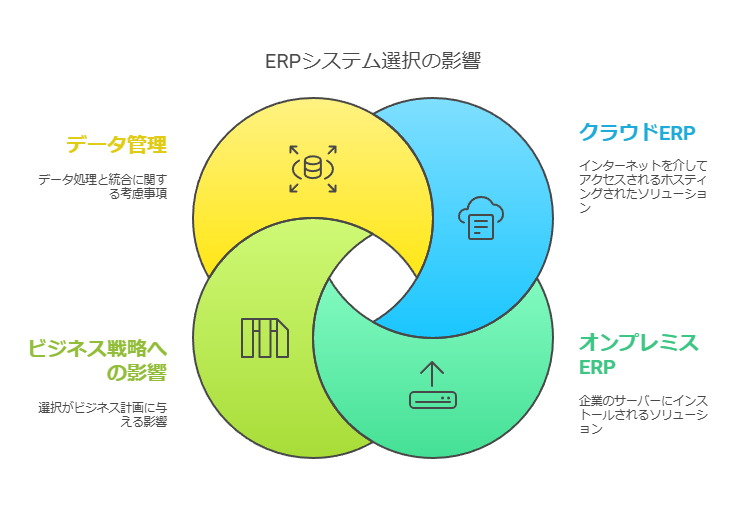

企業がERPシステムを導入する際、どのモデルを選択するかは、ビジネス戦略や業務プロセスに大きく影響を与えます。ERP(エンタープライズリソースプランニング)は、金融、人事、CRM(顧客関係管理)など、さまざまなビジネス機能を統合し、運用効率の向上を支援するモジュール型ソフトウェアシステムです。この記事では、クラウドERPとオンプレミスERPの違いに焦点を当て、企業がどのように選択するべきかについて、データコンサルタントの視点から説明します。

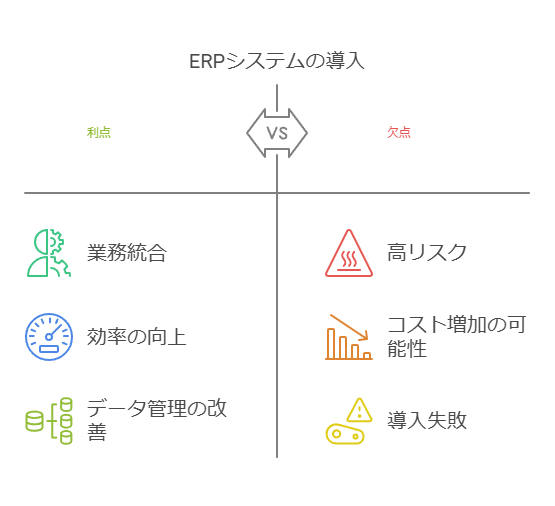

1. ERP導入の重要性とリスク

ERPの導入は、企業にとってリスクが高い投資です。なぜなら、ERPシステムは企業の中核業務を統合し、その成否が業務の効率やデータ管理に直結するからです。導入に失敗すれば、業務の停滞やコストの増大を引き起こしかねません。そのため、ERPの選定においては、誇大広告や人気製品に左右されず、自社の長期戦略や業務要件に最も適したものを選ぶことが必要です。

2. クラウドERP vs. オンプレミスERP:基礎理解

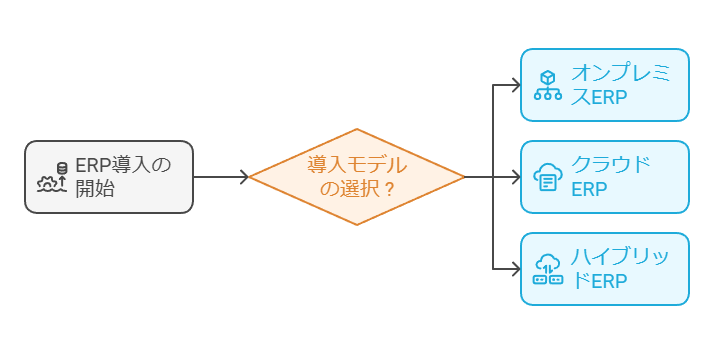

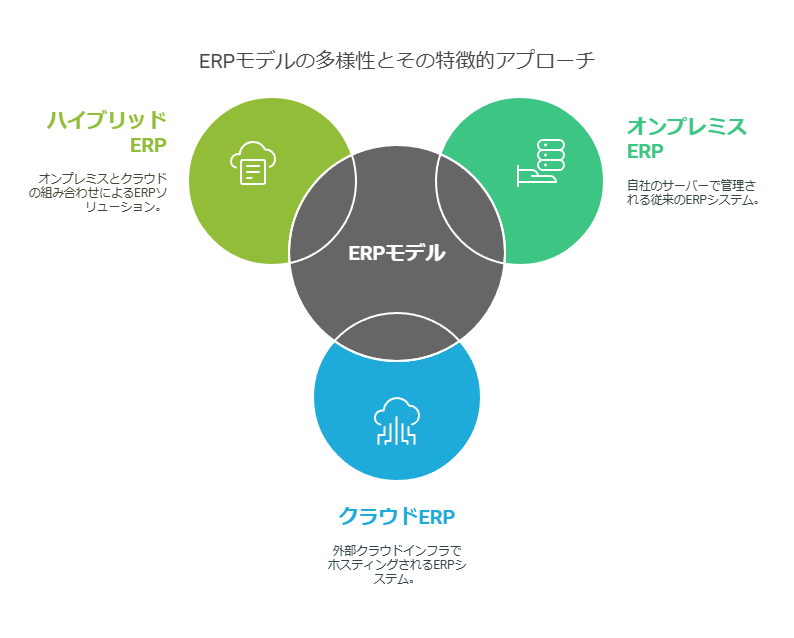

ERPの導入方法には、以下の3つの主要なモデルがあります:

オンプレミスERP:自社のサーバーで管理・運用する従来型のERPモデル。

クラウドERP:外部のクラウドインフラ上でホスティングされるERPモデル。

ハイブリッドERP:オンプレミスとクラウドの組み合わせ。

この選択にあたって、各モデルの特徴を理解することが不可欠です。

3. クラウドERPの特性と人気の背景

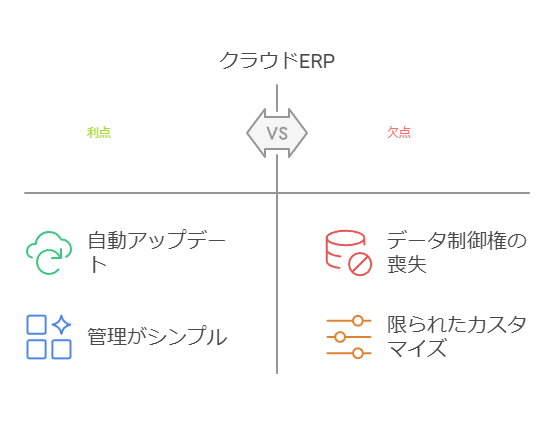

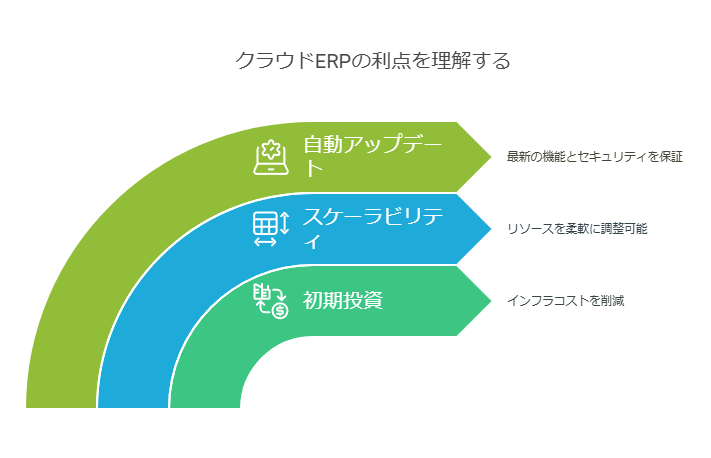

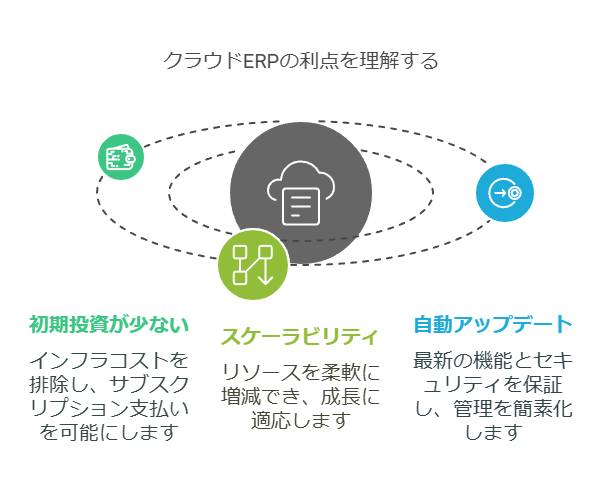

クラウドERPは、通常、SaaS(Software as a Service)モデルで提供され、プロバイダーが外部のクラウド上でソフトウェアをホスティングし、使用量に応じて課金される仕組みです。SaaSモデルの利点としては、以下が挙げられます。

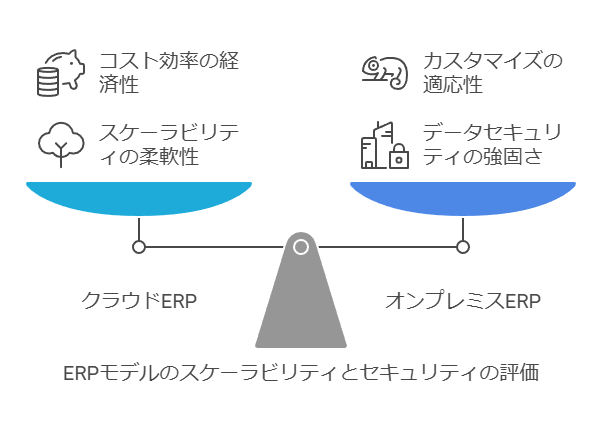

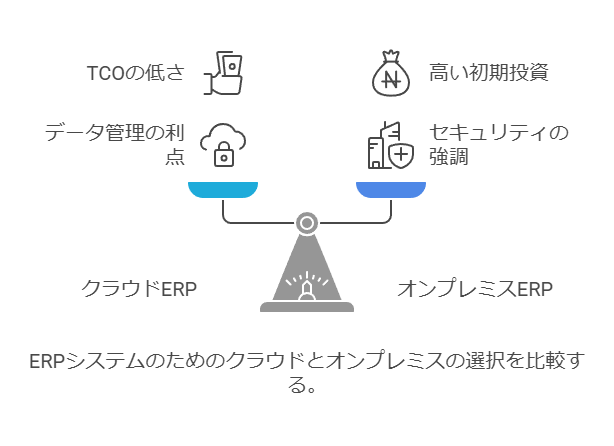

初期投資が少ない: クラウドERPはインフラ構築のコストが不要で、サブスクリプションモデルでの利用が主流です。

スケーラビリティ: 使用量に応じてリソースを増減できるため、企業の成長や縮小に柔軟に対応できます。

自動アップデート: 常に最新の機能やセキュリティパッチが適用されるため、管理がシンプルです。

しかし、クラウドERPには課題も存在します。たとえば、データの制御権が自社にない点や、カスタマイズの柔軟性が限られることです。

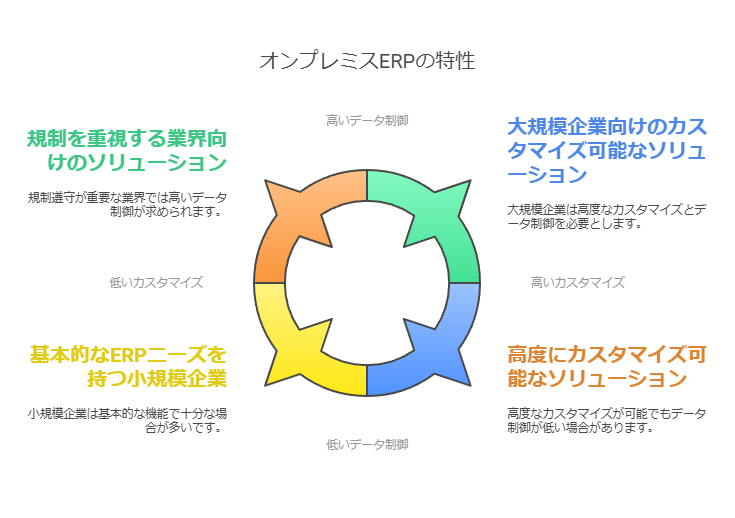

4. オンプレミスERPの特徴と選定理由

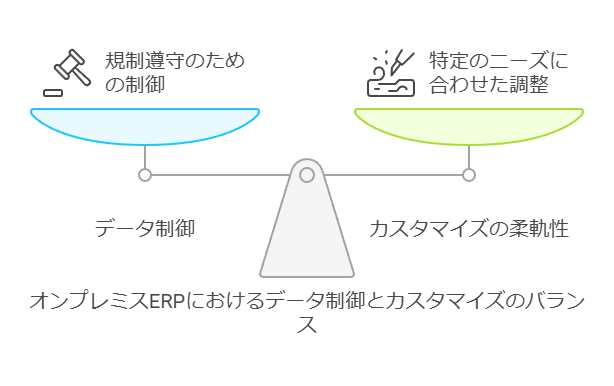

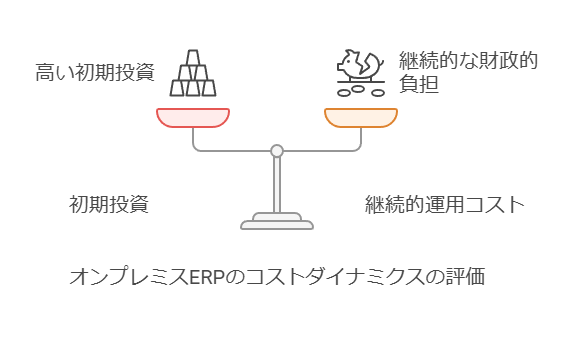

一方、オンプレミスERPは、自社でサーバーやインフラを持ち、システムを運用するモデルです。主な特徴は次の通りです。

データの完全な制御: 企業はデータの保存場所や管理方法を自社で決定できます。これにより、規制やセキュリティ要件が厳しい業界においては、オンプレミスが適している場合があります。

カスタマイズの自由度: オンプレミスERPは、ビジネスの特定要件に合わせた高度なカスタマイズが可能です。特に大規模な企業や複雑な業務プロセスを持つ企業にとっては有利です。

一方、オンプレミスERPには初期費用が高く、サーバーやITスタッフの維持管理にかかる運用コストが継続的に発生するという課題があります。

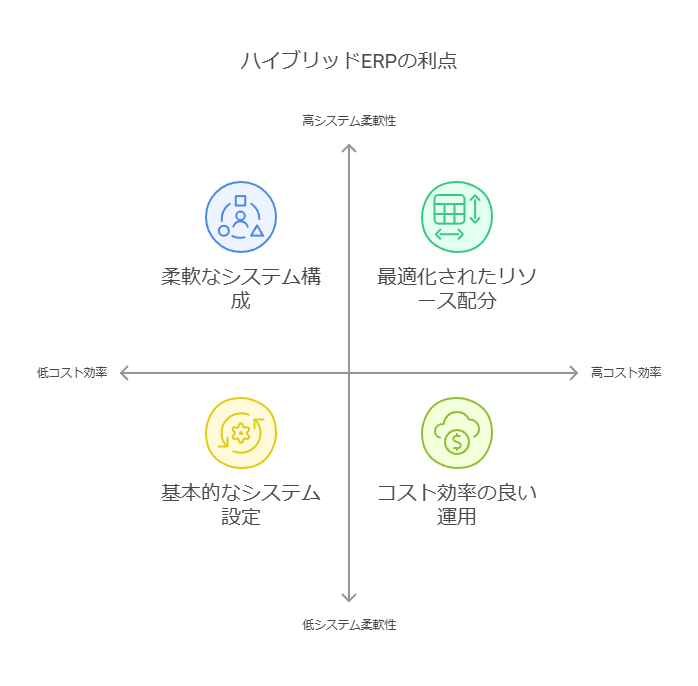

5. ハイブリッドERPの利点

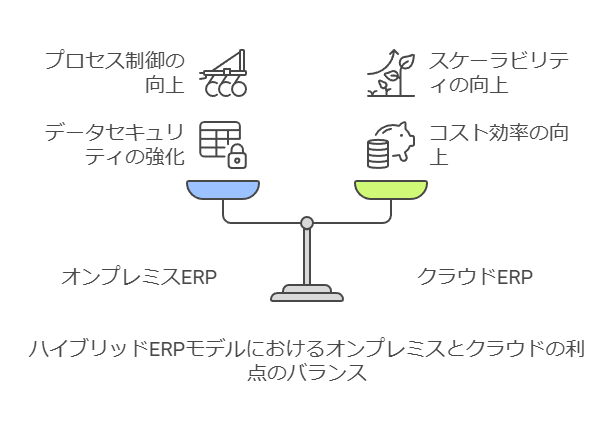

ハイブリッドERPは、オンプレミスとクラウドERPの利点を組み合わせたモデルです。企業の特定のプロセスや機密データはオンプレミスで管理し、他の業務やサービスはクラウドで運用することが可能です。

柔軟性: 企業のニーズに合わせて、システムの一部をクラウドに、他をオンプレミスにすることで、柔軟なシステム構成が実現できます。

コスト効率: 業務の一部をクラウドで処理することで、コストを抑えつつ、必要なセキュリティやデータ管理を確保できます。

6. SaaS ERPの理解と導入判断

特にSaaS ERPは、クラウドERPのサブセットとして急速に人気が高まっています。プロバイダーがシステムをホスティングし、企業はそのサービスをサブスクリプション形式で利用するという形態です。しかし、全てのクラウドERPがSaaSモデルで提供されているわけではありません。SaaSモデルの特性を理解し、クラウドERPとの違いを把握することが導入時の判断材料となります。

導入スピード: SaaS ERPは通常、迅速に導入でき、特にリソースが限られている中小企業に向いています。

メンテナンス不要: ベンダー側で保守管理が行われるため、企業はITリソースを他の業務に集中させることが可能です。

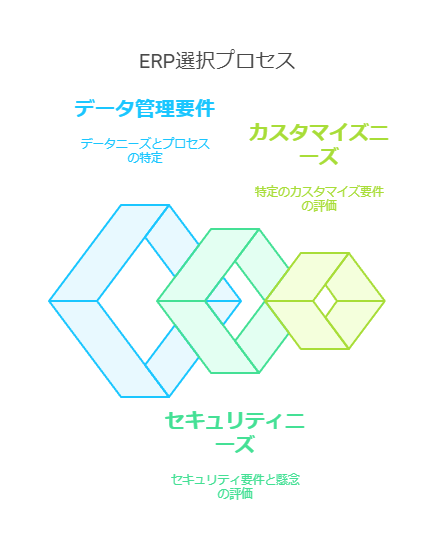

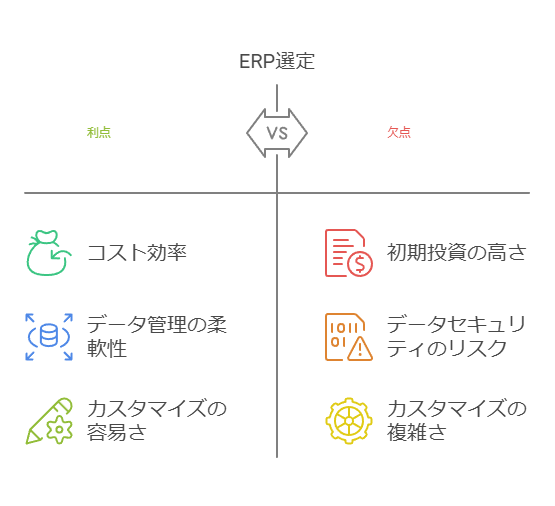

7. 選択基準としてのデータとビジネス戦略

ERP選定の際に重要なのは、自社のビジネス戦略やデータ管理の要件に基づいて、クラウドERPやオンプレミスERPを選定することです。各モデルにはそれぞれ利点と課題があり、企業ごとのデータ管理方針、セキュリティ要件、カスタマイズニーズを慎重に考慮する必要があります。

データコンサルタントとしては、以下の観点を推奨します:

ビジネスプロセスとERP機能の整合性: 企業が求める業務プロセスに対して、ERPが適切に対応できるかどうかを評価します。

データ管理とセキュリティ要件: データの保存場所、アクセス制御、コンプライアンス要件に基づいて、クラウドとオンプレミスのどちらが最適かを判断します。

TCO(総所有コスト): システム導入・運用にかかる初期費用と長期的なコストを含めて総合的に評価し、企業に最適なモデルを選定します。

結論

ERP選定において、クラウドERPとオンプレミスERPの違いを理解することは、ビジネス戦略における重要な意思決定です。企業の現状と将来の成長戦略に合ったERPソリューションを選ぶためには、データコンサルタントとしての視点から、コスト、データ管理、カスタマイズの必要性などを総合的に評価し、適切なアプローチを提案することが求められます。

グローバルグループガバナンスとERP統合の課題

現代のグローバルビジネスは、以下のような不確実性に直面しています:

サプライチェーンの多層化や変動性の増大

消費者ニーズの多様化

地政学的リスクや法規制の変化

これらに対応するためには、迅速な経営判断と統一されたグループガバナンスが不可欠です。

しかしながら、各国ごとに異なる商習慣、法制度、業務プロセスが存在するため、単一のERPでグローバル規模の統合を図るのは実質的に困難です。この現状において、グローバル企業は次のような課題を抱えています:

ERP統合のスピードと柔軟性

新拠点やM&Aなどに迅速に対応する仕組みが求められる。

ローカル要件への適応

各国の業務プロセスに対応した運用が必要。

解決策:2層ERP戦略とサプライチェーンデータ連携

これらの課題を解決する有効なアプローチとして、2層ERP戦略が注目されています。この戦略では、以下のようにERPを階層構造で運用します:

本社(HQ)レベル:コアERP

グループ全体のガバナンスや統一的な経営情報を管理。

拠点・地域レベル:サブERP

ローカル要件に対応しながら、グローバル基盤とのデータ連携を実現。

2層ERP戦略とは?

2層ERPは、2000年代後半に提唱された概念で、現在ではクラウドERPの進化により現実的な選択肢となっています。この戦略では以下を実現します:

柔軟性の向上

各拠点の業務プロセスや法規制への対応が可能。

データ連携による全体最適化

ERP間のシームレスなデータ共有で、グローバル規模の意思決定を強化。

例えば、**本社には「SAP S/4HANA Cloud」**といったクラウドERPを導入し、地域拠点には適応性の高いサブERPを組み合わせることで、スムーズなデータ統合と運用の効率化を実現できます。

2層ERP戦略を成功させるためのポイント

本セミナーでは、2層ERP戦略を実践する際の重要なポイントを解説します。

サプライチェーンデータ連携の強化

拠点間および本社とのデータ連携を効率的に行う仕組みの構築。

具体例として、企業間協調プラットフォーム「CBP」の活用を紹介。

運用コストと拡張性のバランス

クラウドERPの採用による柔軟なスケーラビリティの確保。

現地要件とグローバル要件の調和

ローカル業務の効率化を図りながら、グローバル基準のガバナンスを維持。

具体的なソリューションのご紹介

セミナーの後半では、次世代ERP戦略を支える具体的なソリューションを取り上げます:

クラウドERP「SAP S/4HANA Cloud」

グローバルな統一基盤を提供し、ガバナンスとスケーラビリティを両立。

企業間協調プラットフォーム「CBP」

サプライチェーン全体のデータ連携を最適化し、迅速な意思決定を支援。

データコンサルタントの視点からの提言

2層ERP戦略の導入を成功させるためには、以下のアプローチを推奨します:

現状分析と課題特定

ERP環境の現状を可視化し、統合・運用面での課題を明確化。

スモールスタートと拡張戦略

初期段階で小規模な導入を行い、成果を確認しながらスケールアップを計画。

データ連携基盤の整備

各システム間のデータフローを整理し、必要に応じてAPIやプラットフォームを活用。

継続的な運用モニタリングと改善

運用データを分析し、プロセス改善を進めるサイクルを確立。

グローバル規模での業務効率化とガバナンス強化を同時に実現するために、2層ERP戦略を最大限に活用していきましょう。

ERPについて下記のような課題やニーズをお持ちの方に最適な内容です:

グローバル展開を予定している企業の経営管理やIT戦略に携わる方

新規市場進出や多国籍運営の準備段階で、統一された管理基盤を検討中の方。

グローバル規模でのグループガバナンスに課題感をお持ちの方

各国・各拠点の運用効率化と全体最適化の両立に悩まれている方。

M&Aの活発化により、システム統合や業務プロセスの再編が求められている方

買収先企業のシステムとの連携や迅速な統合を課題としている方。

ERP導入やIT戦略提案の情報収集をされているITサービスプロバイダーの皆様

顧客企業に対するソリューション提案に役立つ知識を深めたい方。

グローバルのグループガバナンスとERP統合の限界

現代のビジネス環境は急速に複雑化しています。具体的には:

サプライチェーンの多様化:複数国・地域間での複雑な物流・製造ネットワーク。

消費者ニーズの多様化:市場ごとに異なる製品・サービス要件への対応。

地政学的リスクの高まり:各国の規制や政策変更による影響。

これらの環境において、迅速な経営判断と強固なグループガバナンスが必要不可欠です。しかし、各国の法制度、商習慣、業務プロセスが大きく異なるため、単一ERPによるグローバル統合には次のような課題があります:

柔軟性の欠如:ローカル要件への対応が困難。

運用の複雑化:多国籍運営での一元管理が現実的でない場合が多い。

解決策:2層ERP戦略によるサプライチェーンデータ連携

これらの課題を克服するために、2層ERP戦略が効果的です。この戦略では、以下のようにERPを階層的に構築します:

本社:コアERP

ガバナンスとグループ全体の統一管理を担う基盤。

拠点:サブERP

各地域や拠点ごとに最適化されたローカルシステムを運用。

2層ERPとは?

2層ERPは、2000年代後半にガートナー社が提唱した手法です。この戦略では、ERP間のデータ連携を通じてグローバルとローカルの最適化を同時に実現します。近年のクラウドERPの普及により、導入・運用が以前よりも容易になり、再び注目を集めています。

例えば:

本社が「SAP S/4HANA Cloud」を導入し、

海外拠点や買収先企業では柔軟性の高いサブERPを運用することで、

効率的なデータ連携と意思決定が可能になります。

2層ERP戦略実践のポイント

セミナーでは、2層ERPを成功に導くための実践的なポイントを解説します:

サプライチェーンデータ連携の重要性

ERP間でのデータ共有を効率化し、迅速な意思決定をサポート。

運用のシンプル化

高度な技術が不要なツールやクラウドサービスの活用。

現地要件への適応とグローバル基盤の統合

各拠点の業務効率化を実現しながら、本社での統一管理を確保。

具体的なソリューションのご紹介

セミナーでは、以下のソリューションについてもご紹介します:

クラウドERP「SAP S/4HANA Cloud」

グローバル基盤としての統一管理を提供。

企業間協調プラットフォーム「CBP」

サプライチェーン全体のデータ連携を効率化し、迅速な情報共有を実現。

セミナーへのご参加で得られるメリット

最新のERP戦略に基づいた知見を取得し、

実際のユースケースやソリューションデモを通じて、導入・運用イメージを具体化できます。

グローバル展開やM&Aなどに直面する企業にとって、このセミナーは、業務プロセスとIT基盤の最適化に向けたヒントを提供するものです。ぜひご参加ください。

ERPにおける人事システムの課題:サポート期間終了への対応

多くの企業で利用されている人事管理システム(SAP HCM、COMPANY、Socia、ADPS、STAFFBRAINなど)は、サポート期間の終了が近づいています。この問題は、ERPの運用において緊急かつ重要な課題となっています。特に、システムのマイグレーションやリプレイスを検討する企業が多い一方、コストやリソースの制約により実行に移せないケースが目立ちます。

従来のERPを再考する時期に注目される「ポストモダンERP」

こうした人事システムの課題解決に向けて、注目を集めているのが「ポストモダンERP」です。従来の統合型ERPは、業務を広範囲にカバーする一方で、柔軟性に欠ける場合がありました。一方、ポストモダンERPでは、ERPの依存領域を縮小し、クラウドベースの専門的な業務アプリケーションを連携させることで、ビジネスの変化に迅速かつコスト効率良く対応することができます。このアプローチにより、企業は業務の最適化と柔軟な対応を実現できます。

HR領域におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の促進

ポストモダンERPは、特にHR領域でのデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するツールとして注目されています。例えば、2027年問題やレガシーシステムの老朽化といった問題を解決するために、クラウド型の人事システムや勤怠管理、ワークログの自動化を導入し、バックオフィス業務の効率化を図る企業が増えています。

「チムスピシリーズ」などのクラウドサービスは、これらのHRシステムと連携し、利便性と効率を大幅に向上させることで、業務のデジタル化を加速させることが可能です。

クラウドサービス導入の課題:AWS利用の現実とコスト管理の重要性

近年、DXの推進やパンデミックの影響を受け、クラウドサービスの利用が急速に拡大しています。特にAWS(Amazon Web Services)は、コスト面での柔軟性やスケーラビリティが高く、多くの企業で採用されています。しかし、クラウドのコスト管理は従来のオンプレミス環境とは異なり、適切に管理されていないとTCO(総所有コスト)の予想外の増加を招く可能性があります。円安などの外的要因も加わり、コスト最適化の必要性が高まっています。

ERPとAWSコストの最適化:セカンドオピニオンとしてのコンサルティング支援

AWS利用企業の多くは、自社のリソースや専門知識不足から、コストの最適化に課題を抱えています。企業のIT部門や経営層にとって、AWS利用料金の詳細な分析と最適化は非常に重要であり、適切なアプローチを取らないと、競争力を低下させるリスクがあります。AWSのコストを最適化するためには、専門家のセカンドオピニオンを受けることが有効です。

テレワークとクラウドの普及によるセキュリティリスクとその対策

テレワークが一般化し、クラウドサービスが日常業務に欠かせないものとなった今、セキュリティリスクの増加も見逃せません。自宅やカフェなど、様々な環境から企業の機密情報にアクセスすることが一般化する中で、セキュリティ対策の不備が深刻な問題となっています。

特に公共のWi-Fiを利用する際のセキュリティリスクや、クラウドサービス上での情報共有におけるアクセス権限管理の不備が情報漏洩を引き起こす可能性があります。こうした課題に対して、企業はより厳格なセキュリティ対策と管理体制の強化が求められます。

データコンサルタントとして、企業のERP運用やクラウドサービスの導入における課題を解決するためには、現状のシステムやリソースの最適化、セキュリティの強化、そして最新の技術を活用した柔軟な対応が必要不可欠です。ポストモダンERPやクラウドサービスの最適な活用により、企業のDXを推進し、持続的な成長を支援します。

運用実績に基づく豊富なナレッジとデータ活用の重要性

「2027年問題」への対応は、ERPシステムを活用している多くの企業にとって避けられない課題です。特に、SAPや国産ERPシステムのサポート終了に伴い、多くの企業は既存システムの限界に直面しています。製造業や従業員数の多い大企業では、オンプレミス型の統合ERPが広く導入されており、カスタマイズが進んだ結果、次世代システムへの移行が困難な状況が続いています。

多くの企業がクラウド化(SaaS)や最新技術の導入を検討していますが、データ移行やプロセス変革が思うように進まないため、現行システムを使い続けざるを得ないケースが多く見受けられます。ERPシステムの複雑性が増す中で、適切な移行計画とデータ駆動型アプローチの重要性はますます高まっています。

従来型ERPの課題とデータに基づくリスク管理

統合型ERPを運用する際、以下のような問題点が発生しがちです。

コストの増大: バージョンアップごとに多額のコストがかかり、企業にとって財務負担が増加します。

属人化とブラックボックス化: システム運用が特定のベンダーに依存し、内部での運用プロセスの可視化が困難になるケースが多く見られます。

法改正への対応が難しい: 法律の変更に迅速に対応できないことが、リスクを増大させる要因です。

ERPのサポート終了に伴い、人事システム(SAP HCMやCOMPANYなど)の保守期限切れが急速に迫っており、これも企業にとって大きな課題となっています。これに対し、データ分析に基づいたリプレイスやマイグレーション戦略が必要です。

ポストモダンERPの登場とデータ戦略の見直し

こうした従来型ERPの問題を解決するために、注目されているのが「ポストモダンERP」です。ポストモダンERPは、ERP依存の削減とクラウドベースの業務アプリケーションとの連携により、柔軟かつコスト効率の良いシステムを実現します。このアプローチにより、2027年問題に代表されるレガシーシステムの課題を解消し、企業が変化の激しい市場環境に対応できるようになります。

ポストモダンERPは、以下のような利点を提供します。

業務の分散化と最適化: 業務プロセスを分散させ、複数のクラウドサービスを連携させることで、システムの冗長性を排除します。

コスト効率の向上: 必要な機能をクラウドベースのアプリケーションに委任することで、無駄なカスタマイズやアップグレードのコストを削減します。

柔軟なデータ活用: ポストモダンERPでは、データのリアルタイムな分析と活用が容易になり、企業の意思決定を迅速かつ正確にサポートします。

HR領域のDXとデータ活用の推進

特に、人事系システムの老朽化や保守運用期限切れを控えている企業では、HR領域に特化したクラウドシステム(SaaS)を導入することで、データの利活用を強化することが求められています。例えば、勤怠管理やワークログの自動化を進める「チムスピシリーズ」を活用することで、バックオフィス業務の効率化とデータ駆動型の意思決定が可能になります。

ポストモダンERPの導入事例を基に、製造業をはじめとするさまざまな業界でのHR領域のDX推進を支援する具体的な手法を解説します。このアプローチにより、データを活用して人事部門の効率化を図り、情シスやDX推進チームが直面する課題を解決することが可能です。

この文章では、データ駆動型のアプローチとポストモダンERPの導入における利点を強調し、ERP移行における戦略的なデータ活用が企業にとって重要な要素であることを示しています。また、HR領域のDX推進における具体的なソリューションとその効果を明確に解説しました。

製造業のデータ活用課題とスマートマニュファクチャリング実現へのアプローチ

データコンサルタントの視点から見ると、製造業を取り巻くビジネス環境の複雑化は、データに基づいた柔軟かつ迅速な対応能力を求めています。グローバルなデータ競争の激化、サプライチェーン関連データの不安定性、原材料価格データ変動の増大など、外部環境におけるデータ変動要因が事業運営データに多大な影響を与えています。また、労働力データ不足の問題も深刻化しており、限られた人的リソースをデータに基づき最大限に活用する取り組みが求められています。

これらのデータに基づいた環境変化への対応課題に対し、具体的な対応策の一つとして、株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)が経済産業省およびNEDOから委託を受け作成した、データに基づいたDX推進による「スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン」が提唱されています。このガイドラインは、製造業におけるデータ駆動型DX推進を成功に導くための具体的なデータ活用手順を示しており、データに基づいた持続可能な成長を支える重要な指針となります。

業務プロセスデータに潜む課題が招く非効率をどう解消するか?

中堅・中小製造業の現場においては、業務プロセスデータの可視化・整理不足が原因で生産性関連データが停滞しているケースが少なくありません。特に、手書きやExcelファイルといった非構造化データに依存した管理体制では、業務プロセスデータが特定の担当者の暗黙知やスキルデータに依存する「属人化」が顕著です。この属人化は、業務プロセスに関するデータが一部の担当者に偏在するだけでなく、他のメンバーがデータに基づいた対応を行えない状況を生み出し、データに基づいた迅速な人材配置や急なデータ変動への柔軟な対応を困難にします。

データに基づいた業務標準化による、時代のデータ変化に柔軟に対応するスマートなものづくり実現

業務プロセスのデータ標準化や、属人化によるデータ管理の課題を防ぐための具体的なデータ管理・運用ソリューションとして多くの企業が選択される「mcframe」をご紹介します。「mcframe」は、日本の製造現場における業務プロセスデータを真摯に収集・分析し、そのニーズに応え続けることで、ものづくりプロセスに関する深いデータ理解を培ってきました。製造業の業務プロセスデータに特化した製品開発を行ってきたことで実現した、日本の製造業のためのベストプラクティスとなるデータモデルや管理機能が詰まった生産・販売・原価管理システムです。

現在ご利用のデータ管理システムの保守切れ、あるいはスクラッチ開発による業務プロセスデータの属人化、データに基づいた業務改革へのアプローチにお悩みの場合、この「mcframe」による業務プロセスのデータ標準化が「スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン」で定義されたデータ活用に関する変革課題のどの部分を解決し得るかを解説します。また、全体最適化を目指したデータ分析アプローチ、データに基づいた課題の抽出方法や優先度付けのヒントについても詳細をお伝えいたします。

西日本地域の組織担当者限定で、株式会社サンネットは、中堅・中小製造業におけるデータ活用を含む「地域DXの かかりつけ医」として、データに基づいたあらゆる課題やお悩みのご相談に対し、伴走型でデータコンサルティング支援を提供します。この機会にぜひ、データ活用の観点からのご相談をお寄せください。

ERPデータ統合基盤の更新に伴う多くの課題と、データ活用失敗による後悔事例

ERPシステムというデータ統合基盤の更新は、単なるシステム入れ替えに留まらず、自社業務プロセスデータの再設計やデータ活用を目的として推進する企業が多く見られます。しかし、ERP導入プロジェクトにはデータ移行、業務プロセス再設計、システム連携といった多くのデータ関連の課題が伴い、計画通りに進捗しないケースが少なくありません。その結果、導入後に「期待していたデータ活用機能が自社の業務プロセスデータと適合せず十分に利用できなかった」「蓄積した業務データを効果的に分析・活用できていない」といったデータ活用失敗や後悔の声が多く聞かれます。

市場に存在する多数のERPデータ統合基盤の中から自社に最適なものを見つける難しさ

市場には多くのERP製品というデータ統合基盤が存在し、それぞれに異なるデータ管理・分析機能やデータモデルの特長があります。そのため、自社の業務プロセスデータや将来的なデータ活用ニーズに最適なERPシステムを選ぶのは容易ではありません。製品選定においては、自社の業務プロセスデータとの適合性、既存システムからのデータ移行や連携といった技術的なデータ関連側面、将来的なデータ量・種類の拡張性への対応能力など、データに関わるさまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。これらのデータ関連要素を総合的に評価し、自社のビジネスニーズに合致する最適なデータ統合基盤(ERP製品)を選択するためには、データに基づいた慎重な比較検討と詳細な選定プロセスが不可欠です。

製造業のデータ統合基盤(ERP)選定、導入、活用の課題と実践的アプローチ

データに基づいた自社に最適なERPデータ統合基盤を選定するためには、まず自社の業務プロセスデータや、必要とされるデータ管理・分析機能といったシステム要件を明確に定義することが重要です。そのためには、業務プロセスの現状データフローと、データに基づいた理想の状態を比較分析するフィット・ギャップ分析を実施し、その分析結果をもとに必要なデータ要素や処理に関する具体的な機能要件データを記載することが求められます。データに基づいた要求仕様書であるRFP(Request for Proposal)の策定方法や、パッケージERPであるNetSuiteの導入・データ活用事例を交え、データドリブンなERP選定に向けた実践的アプローチを詳しく解説します。データに基づいたRFP策定のためのテンプレートも提供しますので、データ要件定義の即時実践が可能です。

生産管理システムにおけるデータ統合基盤のリプレース検討

近年、多くの企業で利用されてきた生産管理システムのデータ構造や機能の老朽化が進み、データに基づいたシステム刷新が検討されています。また、3年後に迫るSAPの「2027年問題」(既存バージョンのサポート終了)は、企業にとって大きなデータ移行・互換性に関する課題であり、データに基づいた新しいデータ統合基盤への移行が不可避となる状況です。

パッケージERPにおけるデータモデルや業務プロセスデータの「アドオン開発」「カスタマイズ」がもたらす課題

日本の多くの企業では、生産管理システムというデータ統合基盤を導入する際、自社の独自の業務要件データに合わせてパッケージの標準データモデルに対する「アドオン開発」や「カスタマイズ」を行ってきました。このため、システム更新の際には、これらのデータモデルや業務プロセスデータの変更部分(アドオン、カスタマイズ)を新しいデータ統合基盤へどのように移行・適用するかというデータ関連の課題が生じます。新しいデータ統合基盤に対しても同様にデータモデルや業務プロセスデータの「アドオン開発」「カスタマイズ」を行うアプローチもありますが、これには膨大なデータ開発費用がかかるだけでなく、パッケージの標準データモデルとのデータ整合性を確認するためのテスト工数が発生したり、パッケージのバージョンアップ時にデータ不整合が発生し、「バージョンアップによる機能改善やセキュリティ強化が困難になる」といったデータ運用・保守における大きな課題が生じます。

ノーコードBIツールを活用した「生産管理フロント」によるデータ活用課題の解決

生産管理パッケージ本体のコアデータモデルに「アドオン開発」「カスタマイズ」で変更を加えるのではなく、外部に独立したデータ活用フロントシステムを構築し、そこで企業の独自の業務プロセスデータ要件やデータ連携に対応する方法について解説します。また、収集・蓄積された生産管理関連データの分析やレポーティング業務に特に最適なノーコードBIツール「軽技Web」をご紹介しながら、既存の膨大な「定型帳票データ」をフォーマットを変更することなく新しいデータ統合基盤へ移行し、継続的にデータ活用する方法についても解説します。

データに基づいたERP(統合基幹業務システム)導入を成功に導く10のステップ

ERPは、単に業務活動のデータを記録するシステムから、業務プロセスデータの統合による円滑化、そしてデータに基づいた企業成長へと貢献する、組織において不可欠なデータ統合基盤へと進化してきました。国や時差、言語、貨幣、法制度、税務処理といった境界線を越えた企業のグローバルなデータ活動は、多くの組織においてデータ管理やデータ連携に関する混乱を招く大きな原因となります。また、部門やシステム間で分断された業務プロセスデータによる非効率な業務は、データに基づいた迅速な意思決定や業務改善を妨げ、競争力を損なうだけでなく、従業員のデータに基づいた効果的な働き方をも阻害してしまう可能性があります。企業のこのようなデータ管理・活用の課題を解決できるデータ統合ソリューション、それがERPです。

しかし、ERPシステムというデータ統合基盤の更新は、単なるシステム入れ替えに留まらず、自社業務プロセスデータの再設計やデータ活用を目的として推進する企業が多く見られます。しかし、ERP導入プロジェクトにはデータ移行、業務プロセス再設計、システム連携といった多くのデータ関連の課題が伴い、計画通りに進捗しないケースが少なくありません。その結果、導入後に「期待していたデータ活用機能が自社の業務プロセスデータと適合せず十分に利用できなかった」「蓄積した業務データを効果的に分析・活用できていない」といったデータ活用失敗や後悔の声が多く聞かれます。

市場に存在する多数のERP製品というデータ統合基盤の中から自社に最適なものを見つけるのは容易ではありません。市場には多くのERP製品というデータ統合基盤が存在し、それぞれに異なるデータ管理・分析機能やデータモデルの特長があります。そのため、自社の業務プロセスデータや将来的なデータ活用ニーズに最適なERPシステムを選ぶのは容易ではありません。製品選定においては、自社の業務プロセスデータとの適合性、既存システムからのデータ移行や連携といった技術的なデータ関連側面、将来的なデータ量・種類の拡張性への対応能力など、データに関わるさまざまな要素を総合的に考慮する必要があります。これらのデータ関連要素を総合的に評価し、自社のビジネスニーズに合致する最適なデータ統合基盤(ERP製品)を選択するためには、データに基づいた慎重な比較検討と詳細な選定プロセスが不可欠です。

データコンサルタント/データアナリストの視点からの考察:グローバル企業のデータ統合基盤戦略とクラウドERPの活用

クラウドERPは、ビジネス部門が主要な事業データに安全かつ効率的にアクセスし、データに基づいた業務を遂行するための重要なデータ統合基盤を提供します。つまり、クラウドERPシステムは、データ管理・運用の効率化によるコスト削減を実現しつつ、データ分析と予測の精度向上を通じて、データに基づいた意思決定を支援するという経営層が目指す目標達成に向け、CIOがデータに基づいた財務および業務自動化機能を提供する上で重要な役割を果たします。

しかし、すべてのクラウドシステムが同じデータ管理・活用能力を持つわけではありません。クラウドおよびクラウドERPが提供するデータ活用の恩恵を最大限に享受するためには、CIOはクラウドシステムのデータ管理、セキュリティ、コスト構造といった要素をデータ要件に基づき慎重に評価し、組織にとって最適なデータ統合基盤を選択する必要があります。

データ処理アプリケーションをクラウドへ移行する価値とデータ関連の利点

オラクルは、世界中の企業が既存のカスタム・データ処理アプリケーションをクラウドへデータ移行することを選択し、クラウドネイティブなデータ処理アプリケーションの構築に関心を寄せている背景にある、様々なデータ関連の要因(カタリスト)を分析しました。Zoom、FedEx、CERNをはじめとする多様な企業が、重要なビジネス・ワークロード(データ処理負荷)の実行基盤としてOracle Cloud Infrastructureを選択しています。この選択の動機となっているのは、データ管理コストの低減、データ処理の柔軟性および速度、そしてデータ保護に関する業界唯一のパフォーマンスに基づく品質保証契約(SLA)に裏付けられた信頼性です。

例えば、Maritzの事業部門は、Oracle E-Business Suite、Vertex、Kofax MarkView for AP、Oracle WebLogic ServerミドルウェアとOracle Database上で稼働するカスタムデータ処理アプリケーションを含む27を超えるオンプレミスアプリケーションを活用し、財務、会計、在庫、調達、HRといったERP関連の業務プロセスデータを管理していました。

グローバル企業のデータ統合・管理課題:地域ごとのデータ多様性とサプライチェーンデータ連携

しかし、各国の商習慣データ、法制度データ、業務プロセスデータの違いから、本社に設置されたERPデータ統合基盤単体で海外を含むグループ企業全体のデータモデルを完全に統合・標準化することは実質的に困難ですます。グローバル企業においては、グループ企業間で発生する多様なデータソースからのデータを統合・連携するためのメカニズムを迅速かつ柔軟に構築し、データに基づいた適切な運用を行うことが常に重要なデータ管理課題となっています。特に、グローバルなデータに基づいたグループ統制を実現する上でボトルネックとなりがちなのが、サプライチェーンにおける多様なシステムからのデータ連携に関する課題です。

これらのグローバルデータ統合・管理の課題に対し、今回ご紹介するソリューションは、クラウドERP「SAP S/4HANA Cloud」と、企業間でのデータ連携を促進するプラットフォーム「CBP」です。これらのソリューションを活用することで、グローバルなデータに基づいたグループ統制を実現する上でボトルネックとなりがちな、サプライチェーンにおける多様なシステムからのデータ連携に関する課題を解決することが期待できます。

1点目は、グローバル規模のサプライチェーンデータ管理およびデータに基づいたグループガバナンスに有効とされる、2層ERPというデータアーキテクチャの考え方についてです。

2点目は、2層ERP戦略に基づいた効果的なデータ駆動型グループ統制を実践する上で重要なポイントである、サプライチェーンにおけるデータ連携の具体的な手法についてです。

後半では、データに基づいたグローバルなグループ統制を実現するための具体的なデータ統合・連携ソリューションをご紹介します。

データコンサルタント/データアナリストの視点からの考察:ERPデータ統合基盤導入におけるデータ管理の重要性

データコンサルタントの視点から、組織はERPデータ統合基盤を導入する前に、ERPパッケージが提供する標準データモデルとデータ処理機能、および自社の業務プロセスデータ要件に合わせたデータモデル変更(カスタマイズ)の違いと必要性について、データに基づき明確に理解する必要があります。これは、データに基づいた自社要件評価の結果、ERPパッケージの標準データモデルとデータ処理機能で十分に対応可能であり、データモデル変更(カスタマイズ)が不要なケースも多いためです。ERP機能の評価は、必要なデータ要素、データ処理フロー、レポーティング要件といったデータ観点からの重要な作業です。これは、現在のデータニーズだけでなく、将来のデータ量・種類増加や新たなデータ活用要件に基づいて機能を評価する必要があるためです。

現在の市場トレンドとして、クラウドERPやSaaS型ERPといったデータ管理サービスへの注目が高まっています。これらのオプションは、データ管理リソースの拡張性や、将来のデータ量・種類増加といったデータ要件に対する柔軟な対応能力を提供するためです。したがって、データに基づいた最適なERPデータ統合基盤を導入するためには、組織はERPベンダーやシステムインテグレーターと密に連携し、提供されるデータモデル、データ処理機能、データ連携能力、データ管理アーキテクチャについて、データに基づき完全に理解するまで詳細な要件定義と評価を行う必要があります。

データ移行プロセス

最適なERPデータ統合基盤を特定した後、次に続く最大かつ最重要なステップは、既存システムからのデータ移行プロセスです。これは、既存データソースから新しいERPデータ統合基盤へのスムーズなデータ移管と、今後のデータ活用を可能にするための不可欠な過程です。データ分析に基づいた多くのプロジェクトのデータから、データ移行プロセスに関する工数見積もりが不十分であり、プロジェクトの遅延を招いているという事実が明らかになっています。

特にERPデータ統合基盤を初めて導入する組織にとって、ERP実装は既存の業務プロセスデータ管理における非常に大きな変革を伴う場合があります。データ移行プロセスにおいて、既存データソースから新しいERPデータ統合基盤へ、どのデータが必要となるのか(データ種類、データ範囲、データ鮮度、データ粒度)をデータ要件に基づき正確に特定することは非常に重要です。ほとんどのシステムはデータ入力機能を備えていますが、既存のすべてのデータを無選別に移行させると、新しいERPシステムに不要なデータ管理負荷がかかる場合があります。したがって、データ活用の観点から、必要かつ最も重要なデータのみを厳選して移行させることも検討すべきでしょう。そして、将来的なデータ活用や監査要件に備え、新しいERPシステムから必要なデータを確実に回収(エクスポート、バックアップ)できるデータバックアップ・エクスポート計画を十分に検討する必要があります。

データ管理・処理基盤(インフラ)の評価

ERPデータ統合基盤の実装にあたって組織側が準備するデータ管理・処理基盤は、ERP実装プロジェクト全体のデータフローの中核を担い、実装プロセスの成功において重要な役割を果たします。ERPはデータ統合基盤ソフトウェアであるため、それを安定的に動作させ、必要なデータ処理能力を発揮させるためのデータ管理・処理基盤(インフラ)は必須です。このインフラに、将来的なデータ量増加や処理要求増加に対応できるデータ処理能力・ストレージ拡張性や、要求されるデータ処理パフォーマンスが備わっていない場合、ERP導入プロジェクトはデータ活用の観点から失敗に終わる可能性が高まります。ベンダーと組織がデータ要件に基づき詳細な検討を行った後、必要なデータ管理・処理基盤(インフラストラクチャ)の仕様が決定されます。データ分析によると、21%の組織がデータに基づいたビジネス成長を望んでいるペースで実現できていない原因として、現在使用中のERPシステムというデータ統合基盤を支えるデータ管理・処理基盤(インフラ)がデータ量増加や処理要求に対応できるほど十分ではないことを挙げています。ERPデータ統合基盤を稼働させるデータ管理・処理基盤には、データ量や処理要求の増加に対応できるデータ処理能力のスケーラビリティと、需要に応じて性能を更新できるオプションが備わっていなければなりません。データに基づいた将来のビジネス成長を阻害するようなデータ処理能力の制約があってはなりません。

最近ではクラウドERPといったデータ管理サービスが主流になりつつありますが、クラウドERPの場合には、データ管理・処理基盤(インフラ)はERPベンダーがデータセンターとして提供するため、組織側でのインフラ構築・運用のデータ管理負担を軽減できます。

データモデル変更(カスタマイズ)の必要性の再評価

ERPデータ統合基盤ソフトウェアは、データに基づいた相当数の調査を行った後、特定の業界が一般的に必要とするデータモデルや業務プロセスに合わせて設計されます。そのため、多くの組織が自社の独自の業務プロセスデータ要件に合わせてデータモデルの変更(カスタマイズ)を行おうとしますが、データに基づいた評価の結果、必ずしもカスタマイズが不要なケースも多く存在します。ERPデータ統合基盤ソリューションの導入は、特に大企業にとってはデータ管理基盤への大きな投資意思決定となります。したがって、組織はデータモデル変更(カスタマイズ)領域がもたらすデータ管理の複雑性と、それに伴うデータメンテナンススケジュールを継続的にデータに基づき監視・管理する必要があります。データに基づいたERP導入目的を達成するために、データモデル変更(カスタマイズ)が本当に必要かを常にデータに基づき問い直し、データ管理の複雑化やコスト増加を防ぐため、カスタマイズは必要最小限に留めるべきです。

データ駆動型マインドセットへの変革も、ERP導入を成功に導く上で不可欠な要素です。単にシステムを導入するだけでなく、収集されるデータをどのように活用し、ビジネスの意思決定や業務改善に繋げるかというデータ活用文化を組織全体で醸成する必要があります。