目次

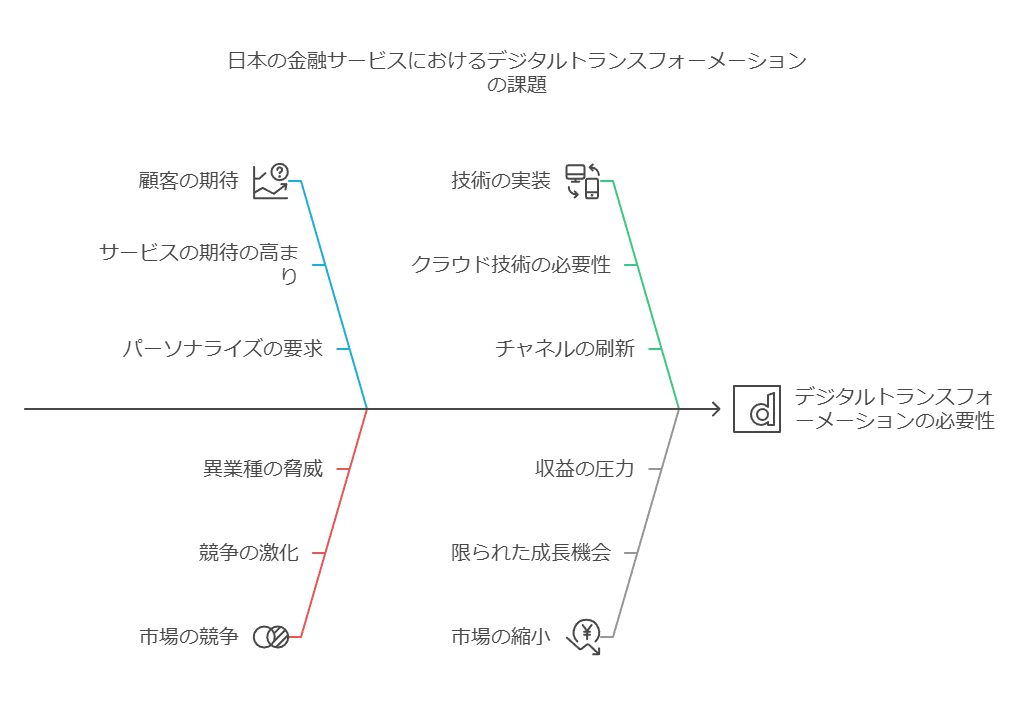

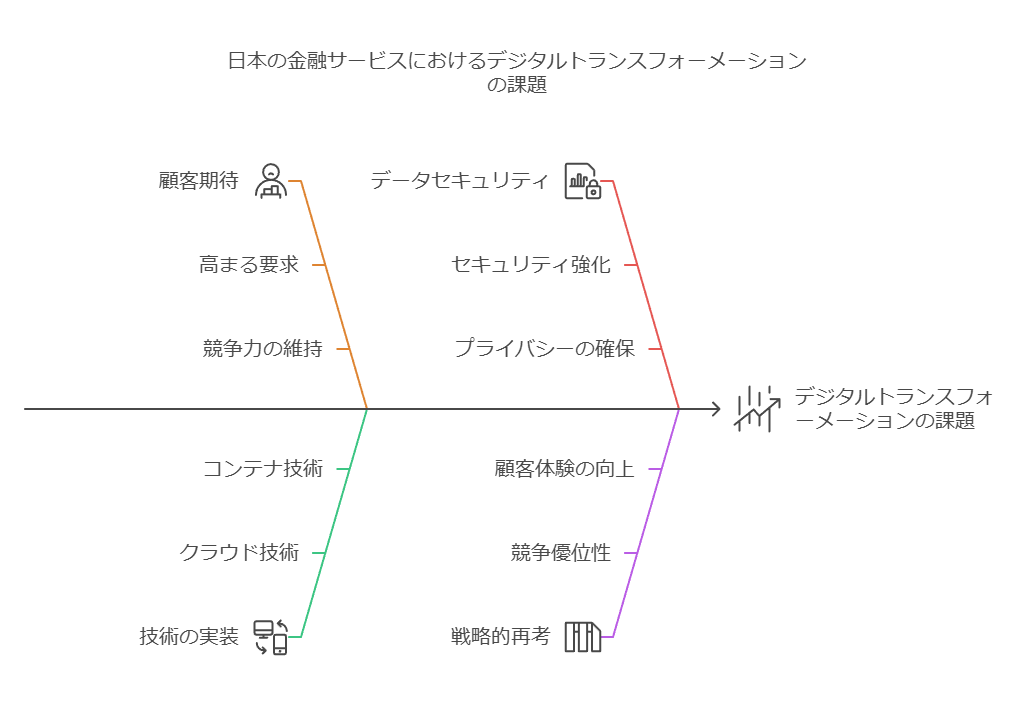

この日本の金融サービス企業は、創業以来、革新的なテクノロジーを活用し業界をリードしてきました。しかし、顧客の期待が高度化し、国内市場の縮小や異業種からの競争が激化する中で、デジタルトランスフォーメーションが避けられない課題として浮上しました。同社は顧客体験の強化を図るとともに、これらの市場変動に柔軟に対応するため、デジタル戦略を再考する必要がありました。

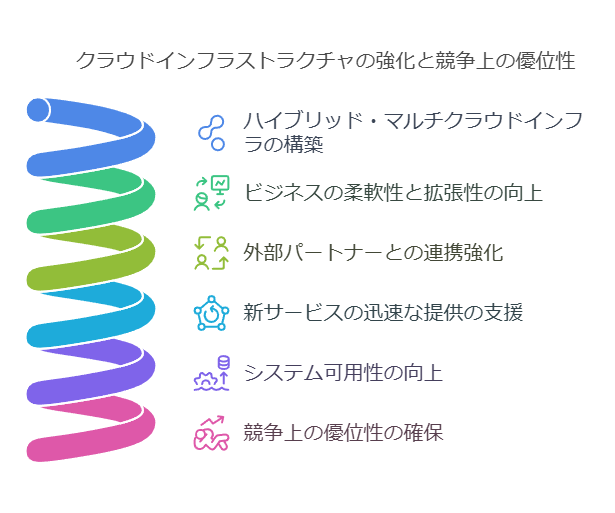

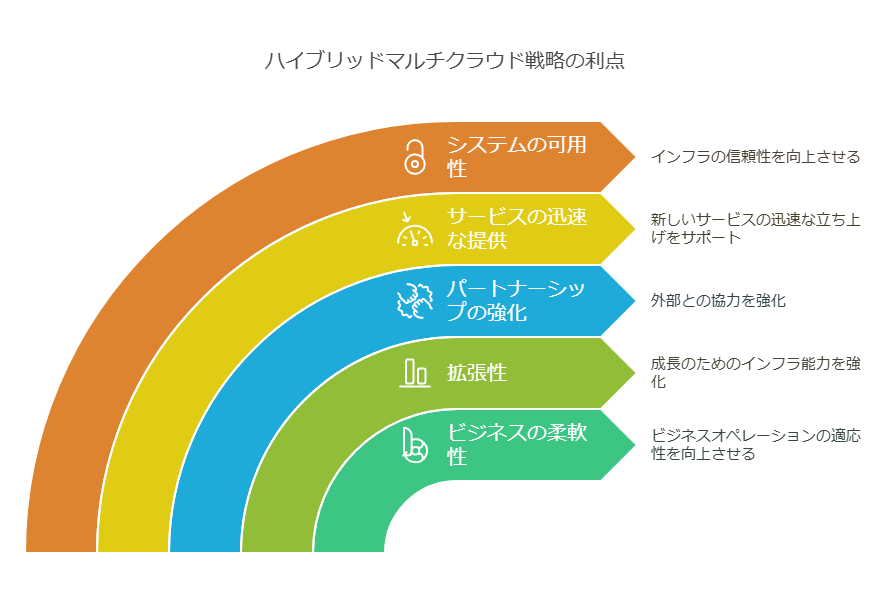

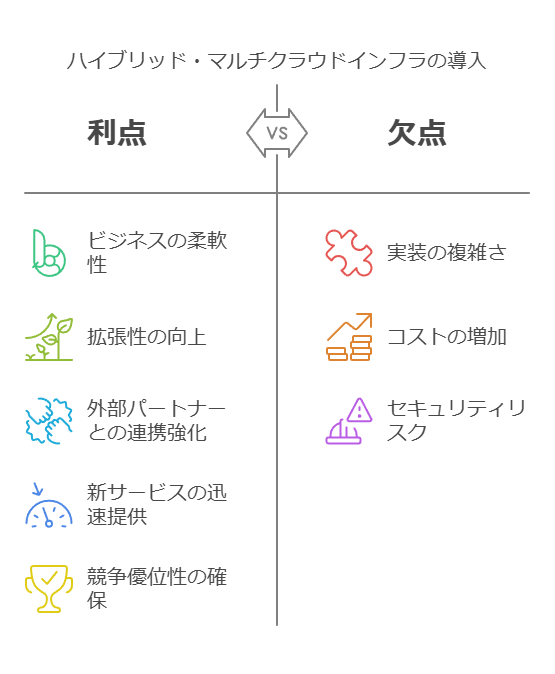

同社は、顧客サービスとカードレスキャッシュレスサービスの強化を目的に、最新のクラウド技術を導入して各チャネルを全面的に刷新しました。これにより、ハイブリッド・マルチクラウドインフラの構築が可能となり、ビジネスの柔軟性と拡張性が向上しました。

ハイブリッド・マルチクラウドの導入により、同社は外部パートナーとの連携を強化し、新たなサービスの迅速な提供を支える堅牢で拡張性の高いインフラを構築しました。これにより、システム全体の可用性が向上し、業界全体での競争優位性を確保することができました。

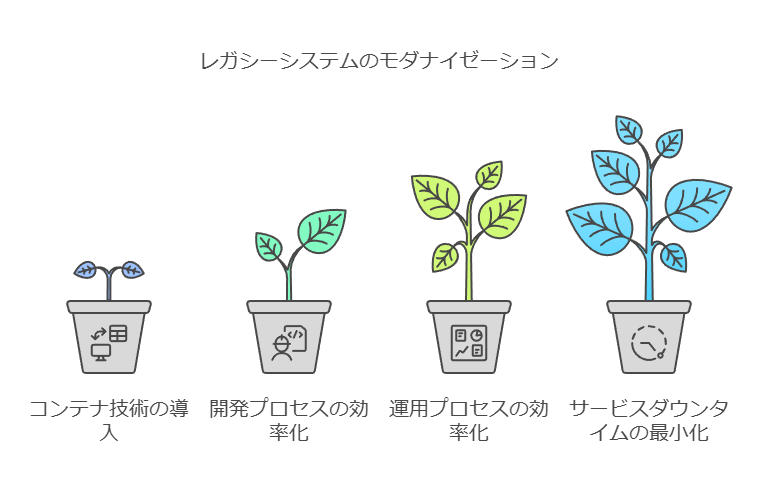

コンテナ技術を活用することで、レガシーシステムのモダナイゼーションを実現し、開発と運用プロセスの効率化を推進しました。このアプローチにより、サービスのダウンタイムを最小限に抑え、顧客への影響を軽減しました。

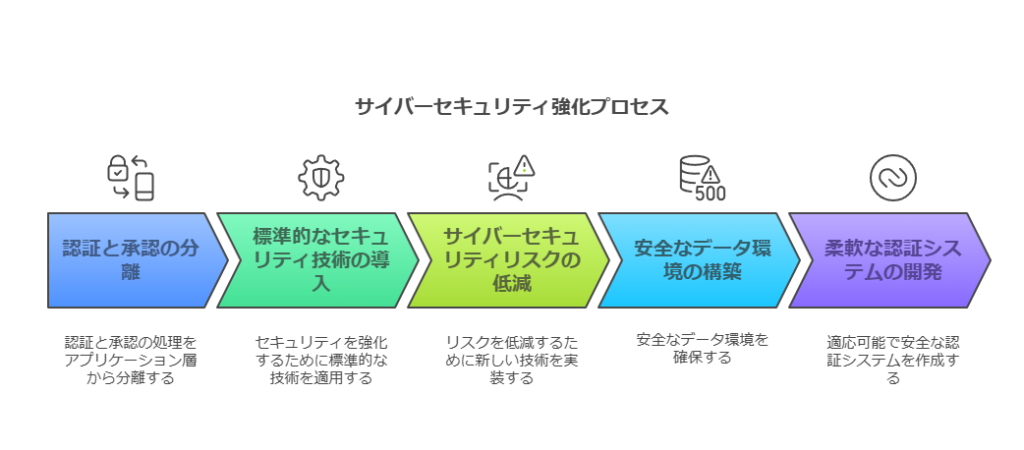

認証と承認の処理をアプリケーション層から分離し、標準的なセキュリティ技術を導入することで、サイバーセキュリティリスクを低減しました。これにより、データの安全性を確保しつつ、柔軟な認証システムを構築しました。

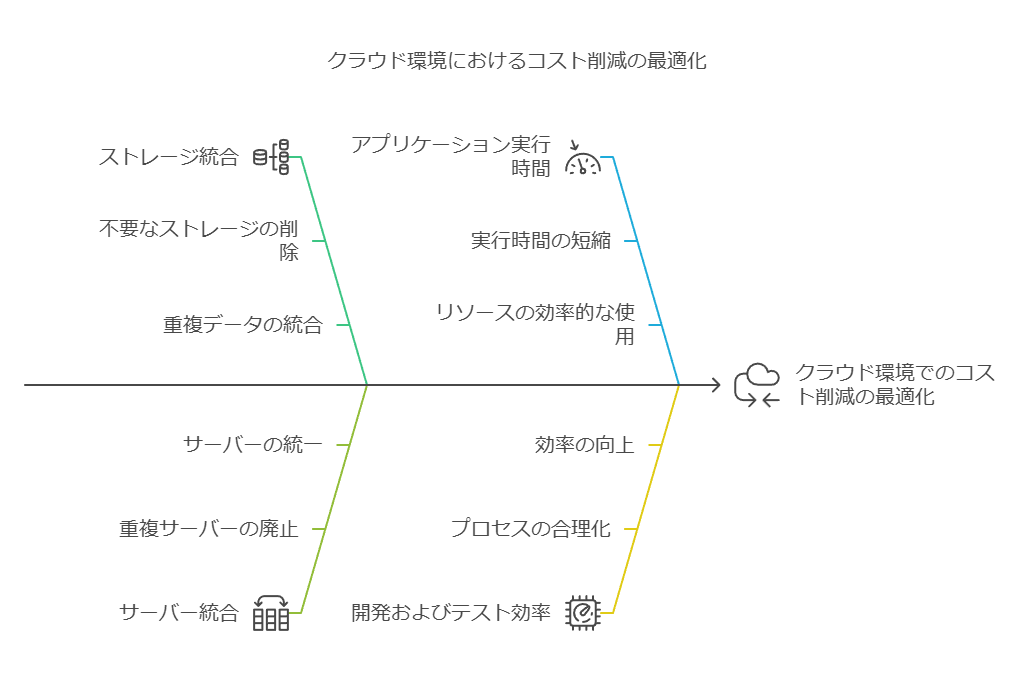

クラウド環境でのワークロード最適化に注力し、不要なストレージや重複したサーバーを統合、廃止することで、コスト削減を実現しました。また、特定アプリケーションの実行時間を短縮し、開発およびテストプロセスの効率を向上させ、資源の最適化を図りました。

KubernetesコンテナやDevOpsの最新技術を活用して、オープンなハイブリッド・マルチクラウド環境への移行を加速させました。これにより、クラウドインフラの柔軟性が向上し、より迅速かつ効率的なサービス提供が可能となりました。

このように、データコンサルタントの視点では、課題を技術的側面だけでなく、データ活用やコスト最適化を含めたビジネス戦略の一環として捉えることが重要です。また、技術導入の効果を具体的なデータや成果として説明し、リスク管理の視点も含めることで、経営陣や他のステークホルダーに対してより説得力のある提案を行うことができます。

テクノロジーの役割

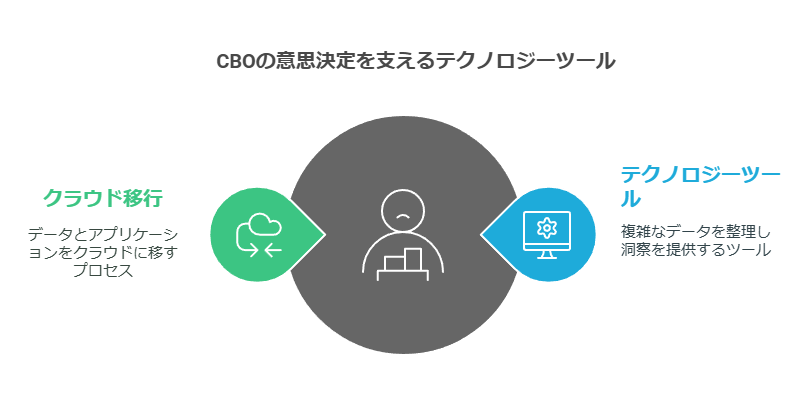

ビジネスにおける重要な意思決定は人間によって行われるが、その際にはテクノロジーツールが大きな役割を果たす。特にCBO(チーフビジネスオフィサー)は、複雑な状況を整理し、クラウド移行に関わる重要な問いに答えるためにツールを活用している。

重要な問い

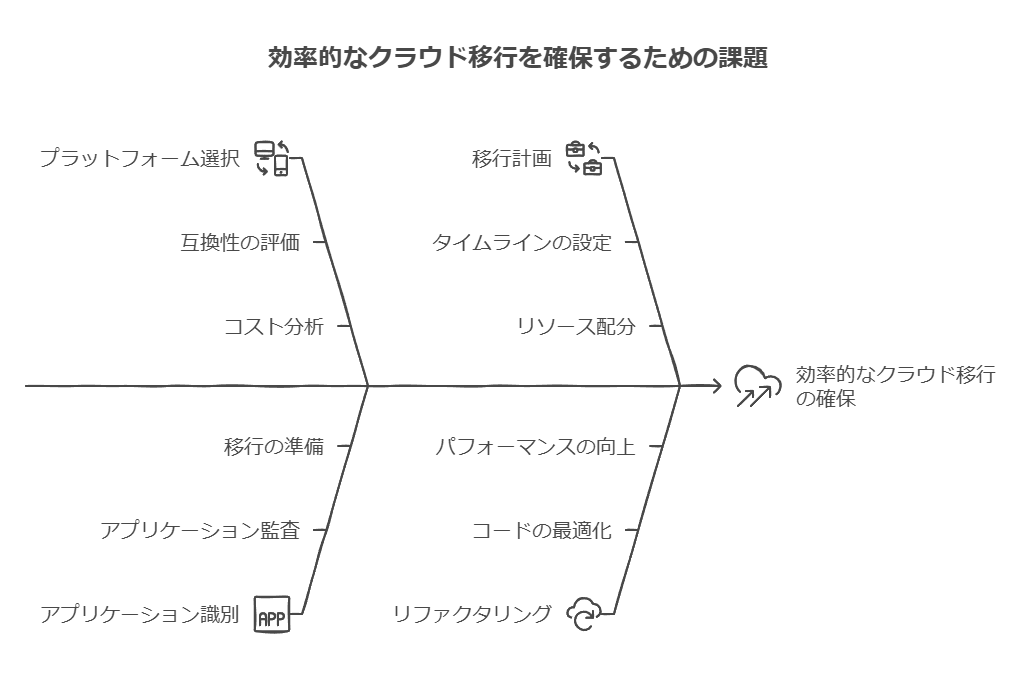

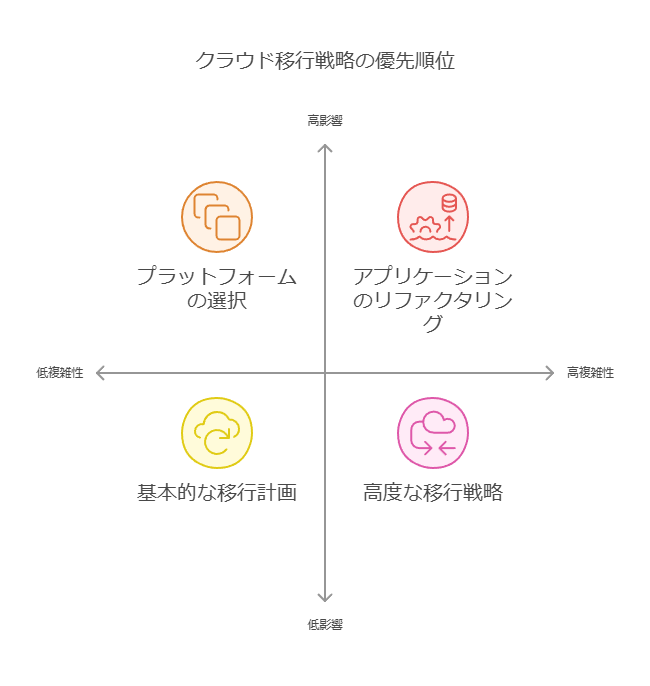

最適なハイブリッドクラウドプラットフォームの選択、クラウド移行可能なアプリケーションの識別、移行計画の実行に必要なリファクタリングの検討など、クラウド移行に関する複数の重要な質問に対してテクノロジーツールを用いて分析を行う。

テクノロジーツールの結果

これらのツールの結果は、方向性を示し、重要な問いをフレームワーク化し、ビジネスケースを構築するためのベースを提供する。これにより、企業は迅速に成果を得られ、最大の機会を発見できる。

データアクセスのニーズの変化

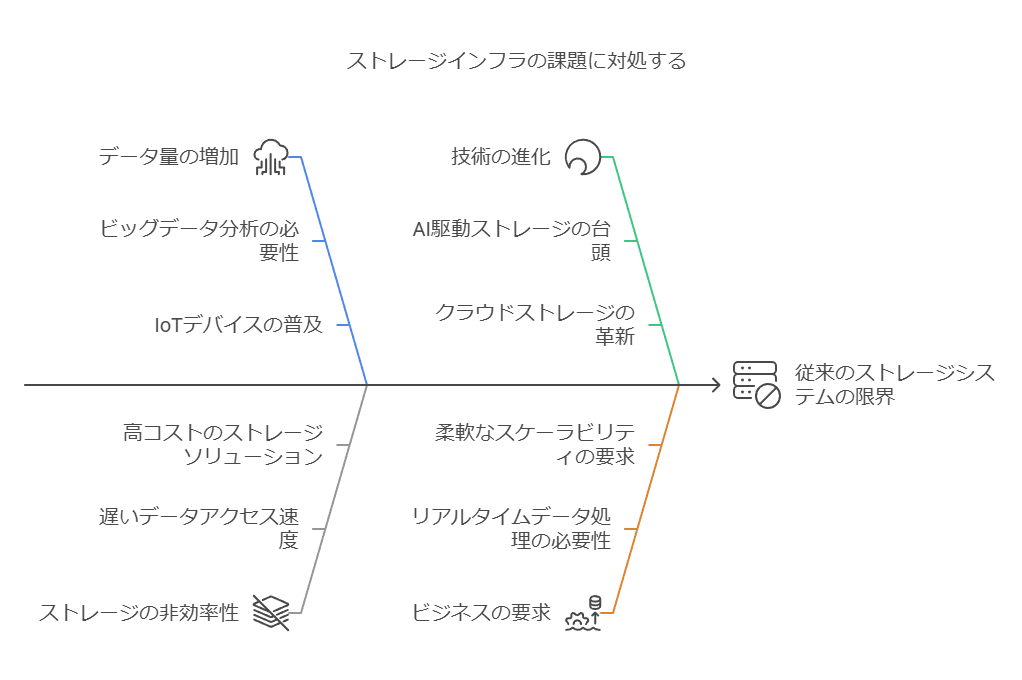

データパフォーマンスに対するニーズが急増し、従来のストレージシステムでは対応できなくなっているため、よりインテリジェントなストレージインフラの導入が必要になっている。

次に、論理の流れを整理し、テクノロジーがどのように意思決定に役立つかを強調しながら、より明確な構成に再編します。

テクノロジーの役割と意思決定のサポート

企業におけるプラットフォームやサービスの選定に関する意思決定は、依然として人間の判断によって行われますが、テクノロジーツールがそのプロセスをサポートしています。特に、CBO(チーフビジネスオフィサー)は、クラウド移行の計画やプラットフォーム選定など、複雑な課題に対してツールを使用して多面的な分析を行い、最適な意思決定を行うための支援を受けています。これにより、複雑な問題を整理し、戦略的な方向性を見出すことが可能になります。

クラウド移行における重要な問いとツールの役割

クラウドへの移行を検討する際、企業が直面する主要な問いには、以下のようなものがあります:

最適なハイブリッドクラウドプラットフォームの組み合わせは何か?

どのアプリケーションがクラウドに移行可能な状態か?

アプリケーションの移行に伴い、どの程度リファクタリングが必要か?

どのアプリケーションを優先的に移行すべきか?

これらの問いに対して、テクノロジーツールはデータ分析を通じて解答を提供します。ツールから得られた洞察は、単に移行計画を短縮するだけでなく、移行プロセスの最適化にも貢献します。

テクノロジーツールが提供するフレームワーク

これらのツールが生成する結果は、意思決定をサポートする一貫したフレームワークとして機能し、企業が簡単に得られる成果と、最大のビジネスチャンスを発見するための指針を提供します。さらに、ツールを活用して異なるサービスや技術を組み合わせることで、特定のビジネス成果を達成するための複数のビジネスケースを構築することができます。

データアクセスとストレージに対するニーズの急増

近年、データに対するパフォーマンスの要求が急速に増加しており、従来のストレージシステムでは対応が困難になっています。データ主導のビジネスモデルにおいては、膨大なデータの処理能力とアクセス性能が必要です。このため、企業は従来型のインフラストラクチャを拡張する代わりに、インテリジェントなストレージソリューションを導入する必要があります。効率的なリソース管理とワークロードに合わせた柔軟な対応が求められるため、データアクセスに関するインフラも進化する必要があるのです。

テクノロジーの役割: 意思決定支援とビジネス成果への貢献

プラットフォームやサービス選定の意思決定は、最終的には人によって行われますが、今日の複雑なIT環境では、テクノロジーツールが不可欠な支援役を果たしています。特に、CBO(チーフビジネスオフィサー)は、クラウド移行の最適化やプラットフォーム選定において、複雑なデータや要因を整理し、合理的な判断を下すためにこれらのツールを活用しています。ツールが提供する分析結果は、企業がクラウド移行に伴うリスクや機会を明確に理解し、より戦略的な意思決定を行う助けとなります。

クラウド移行における重要な問いとツールのサポート

クラウド移行プロセスにおける成功の鍵は、テクノロジーツールを活用して適切なデータに基づいた意思決定を行うことです。ツールは、次のような主要な問いに対する解答を提供します。

自社アプリケーションに最適なハイブリッドクラウドプラットフォームは何か?

移行可能なアプリケーションはどれか?

リファクタリングが必要なアプリケーションはどれか?

どのアプリケーションを最初に移行すべきか?

これらの問いに対する分析結果は、企業が移行計画を短時間で実現し、より効率的なクラウド運用を達成するための基盤を提供します。

テクノロジーツールによる意思決定フレームワーク

テクノロジーツールは、クラウド移行プロセスにおいて、単にデータを分析するだけでなく、意思決定のための一貫したフレームワークを提供します。このフレームワークに基づき、企業は迅速にビジネス成果を得るための最適なアプローチを特定し、最大のビジネス機会を捉えることができます。また、ツールを使用して、特定のビジネス成果に向けた複数のサービス組み合わせのビジネスケースを構築し、シミュレーションすることも可能です。

データアクセスのニーズに応じたストレージインフラの進化

データパフォーマンスへのニーズが急速に高まる中、従来のストレージシステムでは十分な対応が困難になっています。特にデータ主導のビジネス環境では、リアルタイムでのデータアクセスと処理能力が求められ、従来型のインフラの拡張では対応しきれません。このため、企業はインテリジェントなストレージソリューションに移行し、ワークロードのニーズに応じてリソースを最適に管理することで、データパフォーマンスを最大限に引き出す必要があります。

エッジからクラウドまでのデータアクセシビリティのニーズ

従来の単一データセンターパラダイム(パッシブフェイルオーバーを前提とした設計)ではなく、エッジ、データセンター、パブリッククラウド全体をカバーする単一のデータエコシステムへのニーズが増大している。データはどの場所や時間でも耐障害性と可用性を維持する必要がある。

非効率なITとビジネスリスクの因果関係

企業が成功するためには、ITを変革することが重要である。特にデジタルサービスは、ビジネスの推進力であり、インテリジェントストレージ技術を使ってITインフラを最適化することは競争上の強みとなる。

従来型インフラの限界

従来型のITインフラストラクチャでも現代のニーズに対応可能だが、コストが高く、持続的ではない。これを解決するには、マルチクラウドエコシステムに対応した高度なテクノロジーが必要である。

今日のストレージインフラの課題

データの急増と複雑なIT環境が、ストレージコストの増大とデータ保護の複雑化を引き起こしている。適切な場所にデータを移行することも、現在のボリュームでは困難となっている。

次に、データコンサルタントとして、各段落を論理的に整理し、ビジネス観点からの改善点を提案します。

1. データアクセシビリティの進化と新たなエコシステムのニーズ

従来の単一データセンターでのフェイルオーバーを前提としたシステムから、より高度なエッジ、データセンター、クラウド間で統合されたデータエコシステムへの移行が求められています。この新たなデータエコシステムは、時間や場所を問わず、データの耐障害性と高可用性を保証することが必要です。企業は、これらの要求を満たすことで、データ主導型の運用をより効率的に行うことが可能となり、ビジネスの競争力を維持・強化できます。

2. 非効率なITがビジネスリスクを増加させる理由

非効率なITインフラは、ビジネスリスクの増大に直結します。現代の経済環境では、デジタルサービスの最適化や顧客エンゲージメント向上のために、IT変革が不可欠です。特に、ITインフラの最適化によって、データの削減、パフォーマンス管理、そしてインテリジェントなストレージ技術が導入されることで、企業はワークロードのパフォーマンスを向上させ、競争上の優位性を獲得できます。

3. 従来型ITインフラの限界とマルチクラウドへの移行

従来型インフラは、企業の現在のニーズに対応できる可能性を持つものの、その高コスト構造では持続可能ではありません。持続可能な競争力を確保するためには、ITインフラストラクチャのモダナイゼーションが不可欠です。これには、マルチクラウド環境に対応するインテリジェントなテクノロジーを導入することが求められます。これにより、企業は複雑なデジタルエコノミーにおいても柔軟に対応できるようになります。

4. 現代のストレージインフラが抱える課題

現在のストレージインフラは、急速に増大するデータ量と、それに伴うコストや保護の複雑化に直面しています。エンタープライズストレージのトレンドに関する調査によれば、データ増加によりインフラコストは上昇し、適切なストレージメディアへのデータ配置が一層困難になっていることが確認されています。企業は、効率的なストレージ管理とデータ移行を実現するための戦略を検討する必要があります。

1. エッジからクラウドに至るデータアクセシビリティの進化

現代のデータ戦略において、企業は単一のデータセンターによるパッシブフェイルオーバー設計から脱却し、エッジ、データセンター、パブリッククラウドを含む統合されたデータエコシステムを必要としています。このデータエコシステムは、いつでもどこでもデータにアクセスできる耐障害性と可用性を提供します。これにより、企業はビジネスの継続性と競争力を高めることができます。

2. 非効率なITインフラのビジネスリスク

非効率なITインフラがビジネスリスクを引き上げる理由は明確です。現代の企業は、デジタルサービスを最適化し、顧客体験を向上させ、デジタル製品やサービスによる新たな収益機会を創出するために、ITを変革する必要があります。インテリジェントストレージ技術を導入し、ITインフラを最適化することで、企業は効率を最大化し、持続的な競争力を確保できます。

3. 従来型インフラのコストと持続性の課題

従来型のITインフラストラクチャでは、現代のデータ主導型経済に対応することは不可能ではありませんが、その高コスト構造では持続性が確保できません。企業が競争力を維持するためには、マルチクラウドエコシステムに対応可能なインテリジェントテクノロジーへの移行が不可欠です。これにより、企業は拡大し続けるデジタルエコノミーに柔軟に対応し、迅速な成長を実現できます。

4. ストレージインフラの現代的な課題

急速に増加するデータ量とその管理が、現在のストレージインフラに大きな負荷をかけています。データ保護の複雑化やインフラストラクチャのコスト増大が、企業にとって大きな課題となっています。また、新しいテクノロジーが導入されることで、データを適切な場所に効率的に配置することがより難しくなっています。企業は、ストレージ戦略を再評価し、インフラのコストを抑えつつ、データの可用性を確保する方法を模索する必要があります。

データ保護のモダナイゼーション

現代の企業において、データ保護はその競争力を支える重要な要素となっています。特に、デジタル変革を経た企業では、データが合理的な意思決定やマーケティングの最適化、顧客サービスの向上を推進する鍵となっています。そのため、データ保護の自動化とモダナイゼーションは急務です。

企業は、データバックアップとリストアのプロセスを自動化することで、データ消失時のリスクを最小化し、ダウンタイムを削減できます。自動化により、バックアップの精度と頻度が向上し、人的エラーを防ぐことができるため、信頼性の高いデータ保護が実現します。

ハイブリッドクラウドへの移行

多くの企業がクラウドを活用して、複数のインフラストラクチャ間でワークロードを分散し、データをより効率的に管理しようとしています。自動化されたクラウドサービスを導入することで、異なる環境間でデータとワークロードの移行をスムーズに行うことが可能となります。これにより、ビジネスの成長やデジタル変革に対応する柔軟性を確保し、コストを最適化できます。

データセキュリティとコンプライアンス

データ保護において、セキュリティとコンプライアンスの厳守は不可欠です。適切な自動化ツールを導入し、企業の重要なデータが全ての規制に従って処理されることを確認する必要があります。セキュリティ違反やコンプライアンス違反は、企業に深刻な経済的損失をもたらすだけでなく、ブランドイメージの悪化や顧客の信頼喪失につながる可能性があります。

バックアップとリストアの重要性

バックアップはデータ保護の基盤であり、システム障害やサイバー攻撃のリスクに備えるための重要な手段です。データの複製を行い、フェイルオーバーを可能にすることで、企業はシステム停止時に迅速に復旧し、ビジネス継続性を確保できます。

現在、多くの企業はバックアップ、リストア、セキュリティ、ガバナンスを単一のビジネス統制のもとで統合し、より包括的なデータ保護体制を構築しています。これにより、データ保護は単なるリスク軽減策から、戦略的な競争力の向上につながる要素へと進化しています。

ハイブリッドIT戦略と課題

調査によると、ハイブリッドIT戦略を導入した企業の75%がバックアップとリストアに関する課題を抱えています。これらの企業は、異なるクラウド環境間でのデータ管理やワークロードの最適化を実現しながら、セキュリティやコンプライアンスを確保するための自動化ソリューションの採用を進めるべきです。特に、データ保護の一元化と運用プロセスの効率化により、ハイブリッド環境での運用リスクを大幅に軽減できます。

これにより、データ保護やハイブリッドクラウドにおける重要な要素がより具体的かつ戦略的に説明され、企業が直面するリスクや課題に対して明確な解決策が提案されています。

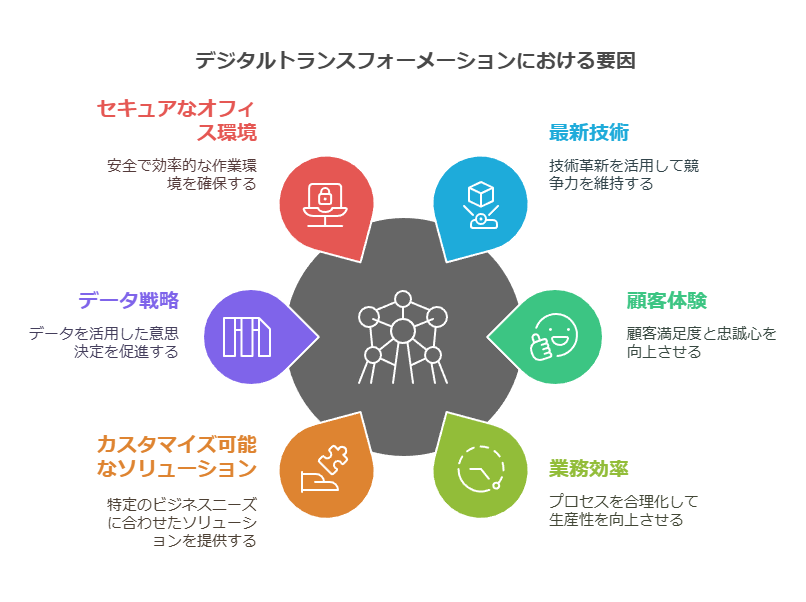

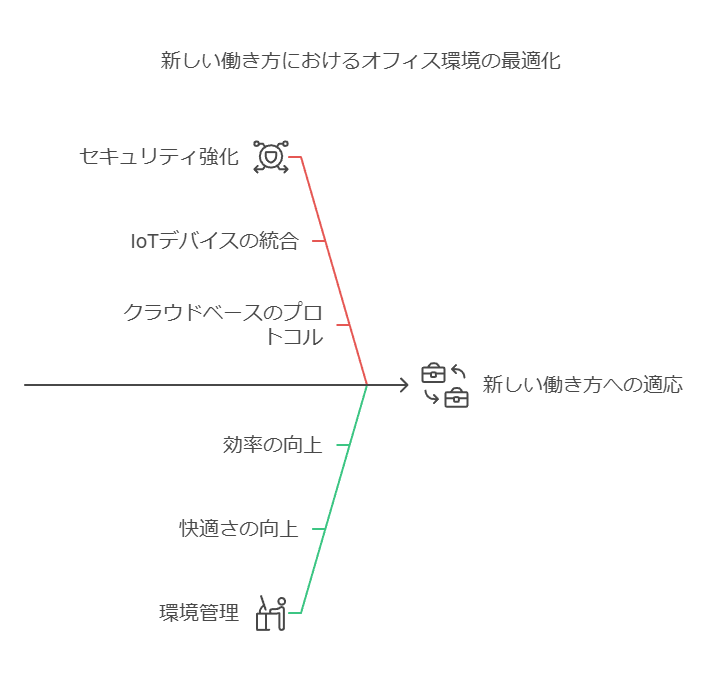

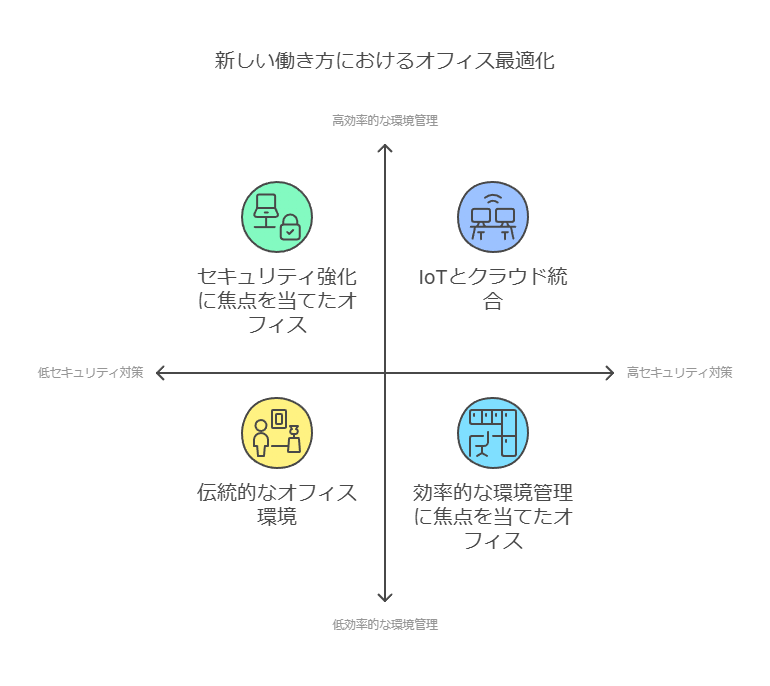

ハイブリッドワークに対応したセキュアでスマートなオフィスの実現

1. 新しい働き方に対応するセキュリティの強化 コロナ後のオフィス回帰が進む中で、リモートワークとオフィス勤務を組み合わせたハイブリッドワークが主流となりつつあります。この変化に伴い、オフィスの入退出管理や来訪者管理などのセキュリティポリシーの厳格化が求められています。特に、社内ネットワーク機器や監視カメラなどの物理セキュリティの管理業務が増加しており、担当者の負担が大きくなっている現状があります。

2. ハイブリッドワーク環境での新たな課題 オフィス回帰と働き方の多様化が進む中で、新しい課題が浮き彫りになっています。例えば、オフィスのフリーアドレス化が進む一方で、誰が出勤しているのか、どこに座っているのかを把握しづらくなり、リアルなコミュニケーションが取りづらくなるケースが増えています。また、会議室の予約が取りづらく、予約された会議室が使われずに放置されるなど、従来とは異なる課題が発生しています。

3. セキュアでスマートなオフィス環境の構築 これらの課題に対応するためには、セキュアでスマートなオフィス環境の実現が必要です。具体的には、Wi-Fiに接続されたPCやスマートフォンの位置情報を可視化することで、誰がどこに座っているのかをリアルタイムで把握できるようにします。また、会議室の空予約を監視カメラやセンサーで検知し、未使用の会議室を有効に活用できるように管理することが可能です。これにより、物理セキュリティの強化とともに、オフィス内のリソースを効率的に活用することができます。

4. IoT機器とクラウドによる環境管理の最適化 さらに、温度・湿度センサーを利用して働きやすいオフィス環境を提供したり、監視カメラの人数カウント機能を活用してオフィスの出勤状況を把握するなど、IoT機器とクラウドを活用した環境管理が可能です。これにより、働く場所や時間に制約されず、快適かつ効率的に業務を遂行できる環境を提供します。

5. 統合されたソリューションによるデータの有効活用 ハイブリッドワーク環境においては、セキュリティと利便性を両立するために、各種デバイスやセンサーから収集されたデータを統合的に管理・分析することが求められます。これにより、リアルタイムでのオフィス環境の最適化が可能となり、企業の生産性向上とセキュリティ強化を同時に実現します。

6. コンサルタントの視点での提言 これからの企業は、単にハイブリッドワーク環境に対応するだけでなく、その環境を最大限に活用できるスマートなオフィスを構築する必要があります。そのためには、最新のテクノロジーを導入し、データを有効に活用することが不可欠です。データコンサルタントとしては、企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なソリューションの提供と、データ活用戦略の策定をサポートし、セキュアで効率的なオフィス環境の実現を目指します。

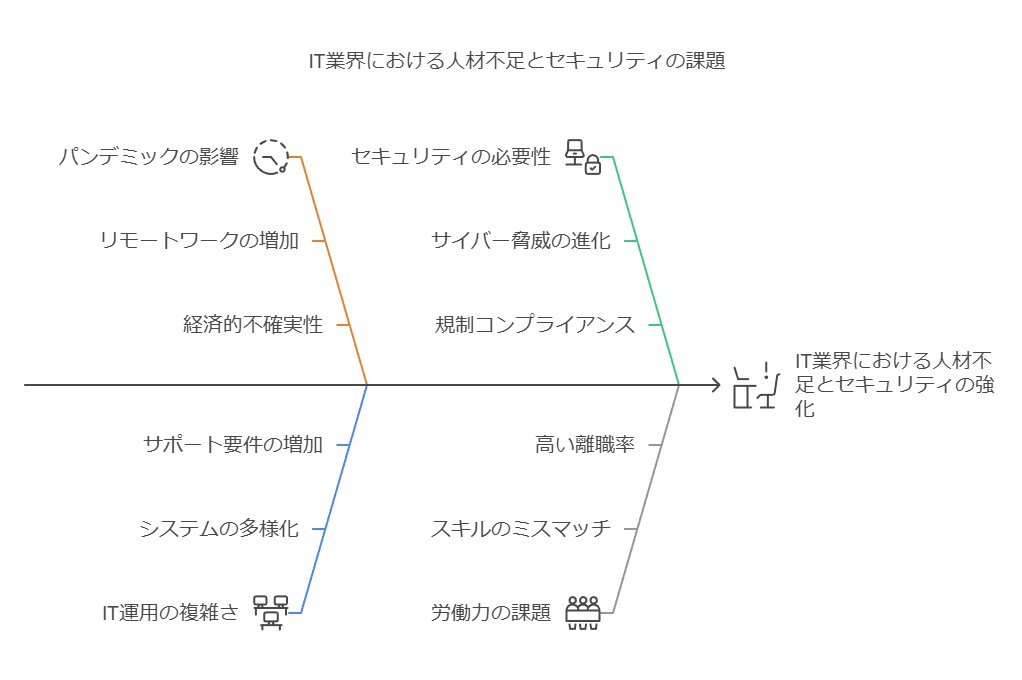

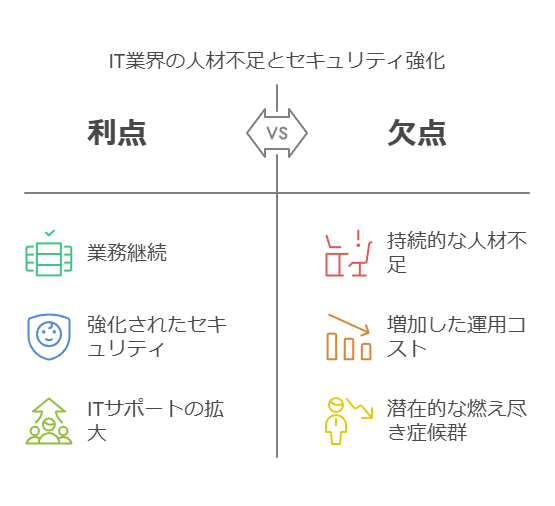

IT事業者の人材不足が続く中、セキュリティ重視の対応が急務

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、社会全体に明るい兆しが見え始めましたが、IT業界では依然として人材不足が深刻な課題となっています。多くのIT事業者は、顧客企業が抱えるIT人材不足を補完するために「IT運用支援ビジネス」を展開し、新規案件の獲得を目指しています。しかし、近年はランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の脅威が増大しており、セキュリティを強化することが、業務継続の観点からすべての企業にとって不可欠な要件となっています。

IT運用支援ビジネスの拡大と人材不足の相反する課題

一方で、IT事業者自身が抱える人材不足は深刻化しており、顧客企業のIT運用をサポートする現場では、複数の顧客対応やマルチベンダーサポートにより、複雑で負担の大きい業務を強いられています。この結果、属人的な知識やノウハウの継承が困難になり、運用の品質低下やリスクが増大する可能性があります。これに対処するため、一部の企業はサポート環境の再検討を進めていますが、システム環境の変更には長い準備期間と高額なコストが伴うため、容易ではありません。

コストを抑えた業務負荷軽減のための戦略

こうした状況下で、IT事業者はコストを最小限に抑えつつ、事業成長や業務継続、利益拡大を実現するための戦略が求められます。特に、SIerやIT機器の販売・リース事業者が対象となる講演内容では、既存のIT運用支援ビジネスを展開している企業やこれからビジネスを開始しようとしている企業に向けて、人材不足の課題を克服し、効率的なサポート体制を構築するための方法が紹介されます。

既存ビジネスに対する危機感を持つ企業への提言

既存ビジネスの維持に不安を抱える企業にとっては、現状の体制を見直し、業務負荷を軽減するための具体的な施策が急務です。特に、セキュリティを中心としたIT運用支援ビジネスの強化を図りながら、企業の持続可能な成長を支えるための戦略的アプローチが求められます。この講演は、そうした企業に向けて具体的な解決策を提示し、変革を促す内容となっています。

高まるIT運用自動化の必要性

近年、システムのハイブリッド化やIT人材不足の深刻化により、従来の手作業による運用は限界を迎えています。そのため、IT運用の自動化は多くの企業にとって緊急課題となっています。しかし、自動化を進める際に、ただツールを導入するだけでは期待される効果を十分に引き出せないことが多いのが現実です。IT運用の自動化を成功させるためには、データに基づいたプロセスの可視化と最適化が不可欠です。

IT運用自動化が失敗する理由:データ活用の不足と目的の不明確さ

多くの企業が自動化を進める際、まずツールの導入に着手しますが、ツールの機能と現状の運用プロセスが合致しないことが多く、自動化の効果を十分に享受できないケースが見られます。この失敗の要因としては、以下が挙げられます。

データの活用不足: 自動化を進める前に、現行プロセスのデータを正確に把握し、どこに自動化の余地があるかを明確にする必要があります。データ分析なしにツールを導入しても、効率化のポイントが見えにくくなります。

自動化の目的や目標が曖昧: 自動化プロジェクトの目的や目標が明確でない場合、導入後の成果を測定する基準が曖昧になり、結果として投資対効果が不透明になるリスクがあります。この結果、ツールが適切に活用されないまま、プロジェクトが失敗に終わる可能性が高まります。

自動化を成功させるためのデータ駆動型アプローチ

IT運用自動化を成功させるためには、ツール導入前に次のようなステップが必要です。

アセスメントと現状の可視化: 現在の運用プロセスをデータに基づいて分析し、自動化の余地や改善点を明確にすることが重要です。ここでは、KPIやメトリクスを活用して、どの業務が自動化に最も適しているかを定量的に評価します。

目標設定と効果測定の基準作り: 自動化の目標を明確に定め、それに基づいた効果測定の基準を設けます。これにより、導入後のパフォーマンス向上が定量的に評価でき、プロジェクトの進捗がリアルタイムでモニタリング可能になります。

最適なツール選定のポイント:データ駆動型の選定基準

ツールの選定は、自動化プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。日本企業の特性や運用ニーズに合ったツールを選定するためには、以下の点をデータに基づいて検討する必要があります。

運用プロセスとの整合性: 現状の運用プロセスに適合するツールを選定するために、まずデータを基にしたプロセスの詳細なマッピングが不可欠です。どのツールが自社のニーズに最もフィットするか、定量的な基準で評価することが求められます。

柔軟なカスタマイズ性と連携性: 外資系ツールは先進的な機能を持つ一方で、日本企業特有の運用プロセスに対応できないこともあります。ツールのカスタマイズ性や他システムとの連携性が重要な評価ポイントです。

効果的なIT運用自動化の進め方

IT運用自動化の成功には、プロジェクトの初期段階からデータに基づいたアプローチが欠かせません。具体的には、以下のステップが効果的です。

詳細なアセスメントとデータ分析: 現状の運用プロセスにおけるデータを収集・分析し、自動化が可能なポイントを特定します。

KPIの設定と効果測定: 自動化プロジェクトの目標を明確に設定し、効果を測定するためのKPIを定義します。

最適なツールの選定: データに基づいて、自社の運用プロセスに最適なツールを選定します。特に、ツールのカスタマイズ性や他システムとの連携性を重視します。

ここでは、データ駆動型のアプローチを強調し、IT運用自動化の成功に必要なプロセスとツール選定のポイントを明確にしています。また、プロジェクトの効果測定を行うためのKPI設定の重要性にも触れ、データ分析がプロジェクト成功の鍵であることを示しました。データコンサルタントの視点から、データ分析の重要性や、プロセス改善の具体的なステップに焦点を当てました。

IT運用自動化に向けた戦略的アプローチ

~「ロボシュタイン」で実現する業務標準化と工数削減~

近年、IT運用の現場では人材不足と業務の複雑化が進行し、属人的なオペレーションによる限界が明らかになっています。2025年を見据え、多くの企業が「運用自動化」を中核テーマに掲げるなか、その導入効果を最大化するには、現場の業務プロセスと自動化の対象領域を可視化・標準化することが不可欠です。

本セッションでは、IT運用自動化プラットフォームを活用し、以下の3つのステップでプロジェクトを成功に導くための戦略を、導入実績に基づくデータと事例を交えてご紹介します。

【Step 1】現状課題の可視化とアセスメント

運用自動化の失敗要因として多いのが、「目的の曖昧さ」と「プロセスとの不整合」です。

特に、手作業で対応しているマニュアル業務や障害対応フローでは、標準化されていない手順や文書化の属人化がボトルネックとなっています。

製造業の現場では、マニュアル作成に技術者のリソースが割かれ、本来の設計・開発業務に集中できないという本質的課題も見られます。

【Step 2】解決策の設計とツール選定

運用自動化ツールを効果的に活用するには、業務プロセスに沿った設計思想と自社のIT運用文化にマッチしたツールの選定が必要です。

例えば「ロボシュタイン」は、以下のような導入メリットを持ちます:

日本企業特有の運用プロセスやインシデント対応に即した自動化テンプレート

マニュアル作成工程を支援するツールとの連携による、多言語対応/レイアウト自動最適化/ナレッジの標準化

ノーコードで操作できるGUIにより、IT部門以外でも使いやすく属人化を抑制

【Step 3】導入ステップとROI最大化のポイント

導入にあたっては、段階的なステップ設計が重要です:

初期アセスメントと対象業務の棚卸し

パイロット環境でのPoC(概念実証)

成果の定量評価(例:マニュアル作成時間約50%削減)

本番環境への展開と周辺プロセスの最適化

成功企業では、ROI(投資対効果)の可視化をプロジェクト初期段階から設計に組み込んでおり、KPIを定義したうえでPDCAを高速に回しています。

実演紹介:ツールの選定と活用の具体像

セッション後半では、株式会社コムスクエアより、ツール選定時のチェックポイントと「ロボシュタイン」の導入事例をご紹介します。デモンストレーションを交え、初期構築から本番運用までの具体的なプロセスをご覧いただけます。

まとめ:運用自動化を“導入するだけ”で終わらせないために

IT運用の自動化は、単なる効率化ではなく「企業の競争力強化」に直結する戦略テーマです。

現場データを活用したプロセス設計と、経営視点での効果測定をセットで行うことが、成功への鍵となります。

① セキュリティリスクの高まりと認証基盤の戦略的重要性

近年、ランサムウェアやサイバー攻撃の高度化・頻発により、企業のITインフラ全体における**「認証基盤」**の重要性が急速に増しています。

社内向けの従業員認証、顧客向けの会員サービス認証、いずれにおいても「誰が」「どこから」アクセスしているのかを正しく制御することが、ゼロトラストモデルの普及に伴い、セキュリティ戦略の中核と位置付けられています。

特にDXが進む中で、認証は単なるログイン手段ではなく、全体のアクセス制御とガバナンスの基盤として捉える必要があります。

② スケーラビリティの影と費用負担の現実

SaaS型の認証サービス(IDaaS)は導入のしやすさから広く普及していますが、ユーザー数に応じた従量課金が基本となっており、大手企業や大規模なBtoCサービスにおいては、運用コストの増大が無視できない水準に達しています。

さらに、外資系IDaaSに依存しているケースでは、為替の影響による価格変動も大きく、継続的なコスト予測が困難なリスクが顕在化しています。

このような背景のもと、企業は今、「認証インフラを中長期的にどう構えるか」という視点で再設計を迫られています。

③ 大規模認証基盤に求められる新たな要件

特にユーザー数が数十万〜百万単位となる場合、従来の「ユーザー単価×ID数」でのコスト構造ではなく、ユーザー数に比例しない費用モデルを持つ認証基盤の必要性が高まっています。

国産ソリューションの中には、初期構築と月額保守に一定額を設定することで、ユーザー増に伴う変動コストを抑制しつつ、カスタマイズや連携に柔軟に対応できる設計のものも出てきています。

運用保守面でも、100を超えるシステムを管理する企業にとっては、ID統合やプロビジョニング、アカウント棚卸しの一元化が重要であり、ID管理の全体最適化と内部統制強化が並行して求められます。

④ パフォーマンス可視化とコスト最適化の鍵:メトリクス設計と監視体制

認証基盤やアプリケーション基盤を運用する際は、「費用対効果」を定量的に評価できる仕組みが不可欠です。

たとえば、Azure App Service を利用する場合、以下のようなパフォーマンスメトリクスの継続的な取得と分析が、リソースの過不足を適切に判断する材料となります:

応答レイテンシー(秒)

→ アプリの初期応答時間を可視化。トラフィックの間欠発生時には「Always On」設定が効果的。

CPU・メモリ使用率

→ ベースプランのキャパシティと照らし合わせ、スケーリングの要否を判断。

インスタンス数の自動増減履歴

→ 実際のスケール挙動と業務時間の関係を分析することで、コスト最適化が可能。

特に、レスポンス遅延と基盤リソースの相関を分析することにより、リソースの適正化と同時にユーザー体験の質の維持を両立できます。

【結論】認証基盤の「全体最適」と「継続的評価」が今後の鍵

大規模な認証基盤においては、「導入のしやすさ」よりも「持続可能な運用」がポイントとなります。

ユーザー数や将来的なシステム統合を見据え、スケーラブルでコスト効率の良いアーキテクチャと、メトリクスに基づいた運用管理体制の確立が成功の分水嶺です。