目次

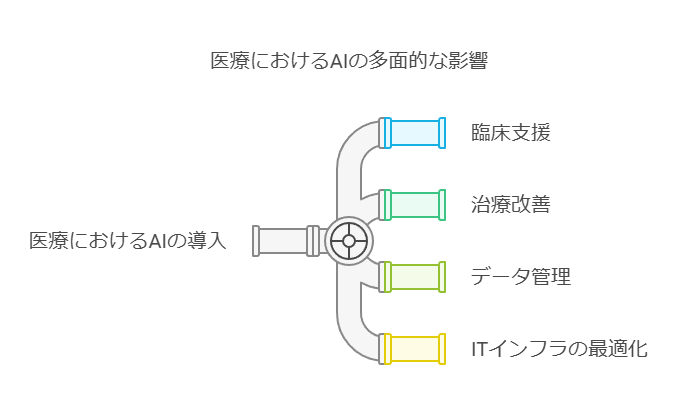

医療におけるAI導入の価値:臨床支援から治療改善へ

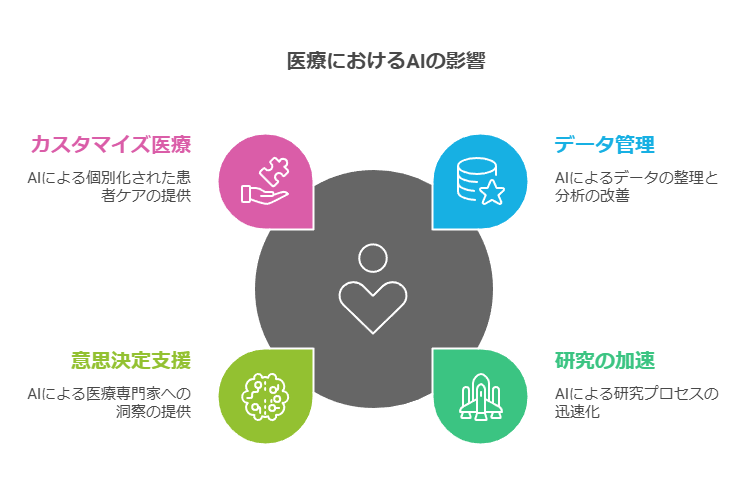

医療におけるAIの変革的役割

AIは、データ管理と活用を通じて医療業界の基盤を大きく変革する可能性を秘めています。研究スピードの加速や臨床医の意思決定支援、患者に適切な治療を提供するカスタマイズ医療など、AI技術はあらゆるプロセスで新たな価値を生み出しています。例えば、AIのデータ駆動型ソリューションを活用することで、患者一人ひとりに最適な治療を迅速に提供できる環境が整い、診断精度の向上が期待できます。

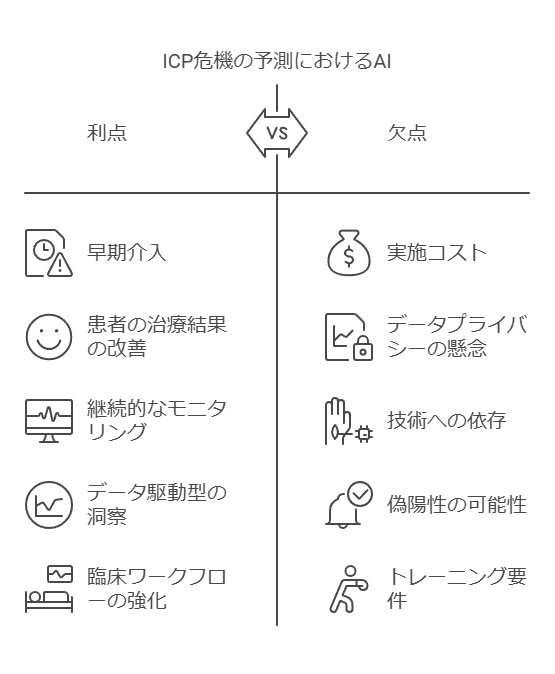

機械学習モデルによるICPクライシスの予測と治療支援

医療センターでは、AIの機械学習モデルを導入して、ICPクライシスのリスクを予測できるソリューションを開発しました。この予測リードタイムによって、医師が事前に介入する時間が確保され、リスク回避の可能性が飛躍的に向上しています。このデータ駆動型ソリューションは、生理学的時系列データの解析を通じて隠れたパターンを検出する機能を持ち、一定の間隔での継続的な予測が可能です。こうしたAIソリューションの実施により、患者の治療効果が顕著に改善することが期待され、臨床現場での実用的なワークフロー支援となっています。

データコンサルタントとしての視点

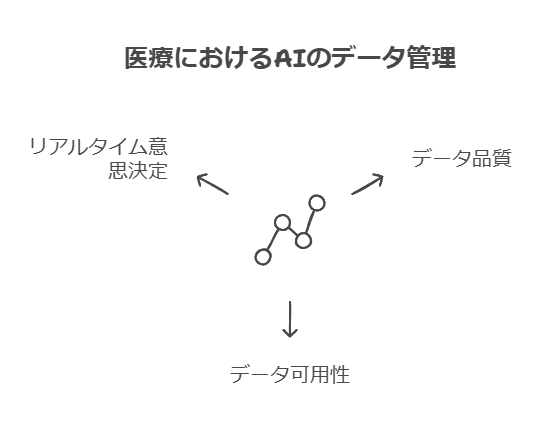

このようなAI導入は、医療データの取り込みや分析プロセスに高度なデータマネジメントが不可欠であり、データの品質や可用性、リアルタイムでの意思決定支援が重要な要素となります。

ITインフラ監視・管理ソフトウェア導入によるデータ管理強化 – 機能、障壁、対象デバイス、管理課題

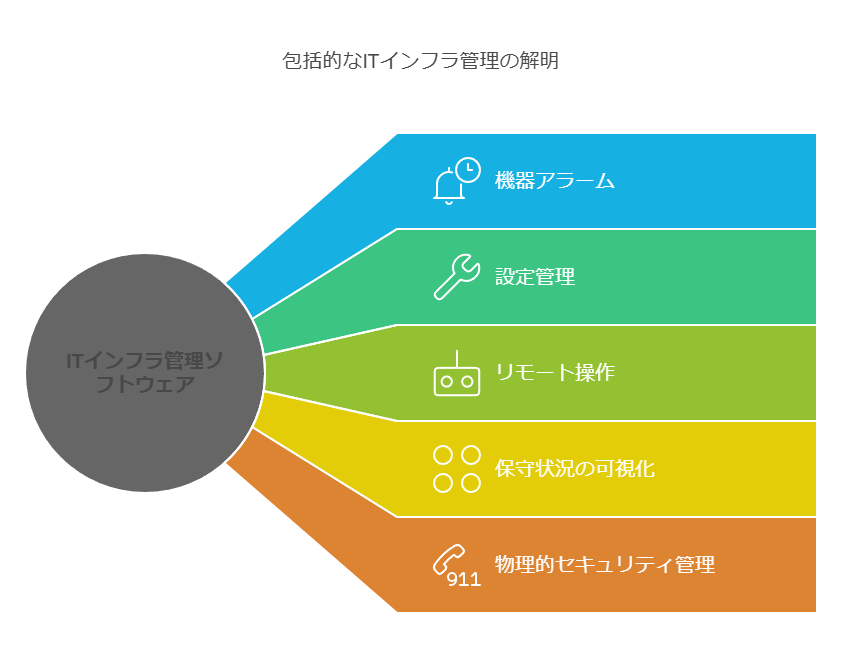

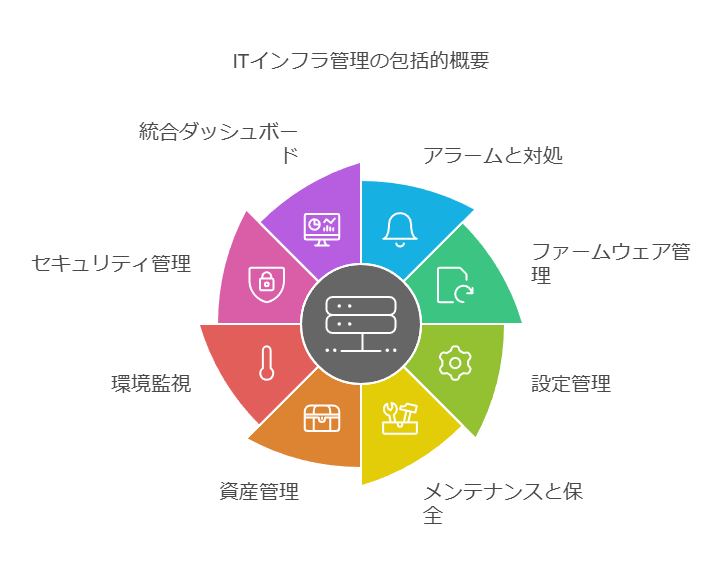

企業のITインフラはデータ管理の要であり、ビジネスの持続的な成長に欠かせない要素です。効果的なITインフラ監視・管理ソフトウェアの導入は、機器のアラームや設定管理、リモートでの操作から保守状況の可視化、さらに物理的セキュリティ管理までを包括し、データに基づいた迅速な対応を可能にします。ここでは、ITインフラ管理に必要な機能、導入障壁、監視対象デバイス、また企業が直面する課題についてデータコンサルタントの視点から分析します。

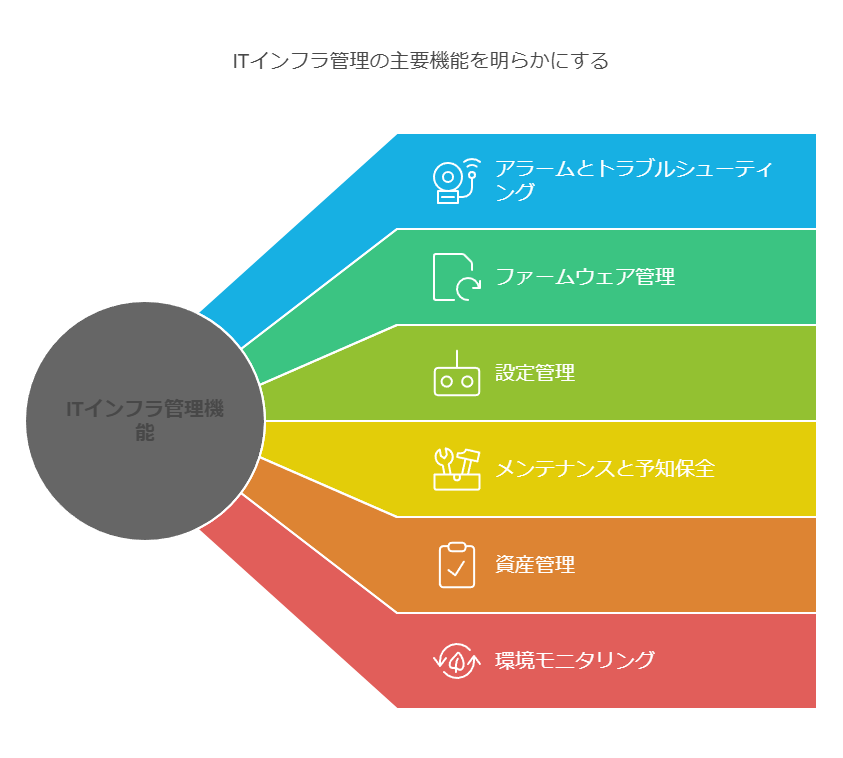

1. 目的:ITインフラ監視・管理ソフトウェアで実現するべき主要機能

効果的なITインフラの監視・管理には、以下のような機能が求められます。

アラーム情報と対処方法のアドバイス: 各機器からのアラームに対し、迅速に対応するためのアドバイス提供。

ファームウェアのバージョン管理と脆弱性アラート: 最新のセキュリティ状態を維持するためのアラート機能。

設定情報の管理とリモート設定変更: 各機器の設定をリモートで管理し、リアルタイムな対応を可能にします。

メンテナンスと予知保全: 機器の保守状況を把握し、予防的なメンテナンスを実施するためのデータ提供。

設置場所と資産管理: IT資産の設置場所を追跡し、資産管理を効率化します。

環境情報の監視: 温度や湿度など設置場所の環境をモニタリングし、機器の適正動作を確保。

物理アクセス・セキュリティ管理: 監視カメラや鍵の状態などのセキュリティデータを一元管理。

ダッシュボードによる統合管理: すべての情報を視覚化し、迅速な意思決定を支援するダッシュボード機能。

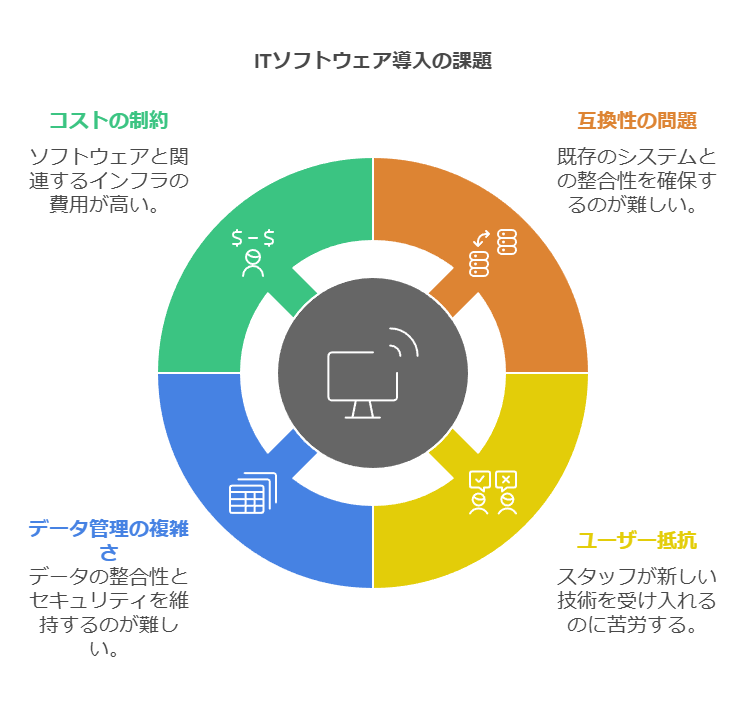

2. 導入障壁: ITインフラ監視・管理ソフトウェア導入にあたっての課題

多くの企業が、ITインフラ監視ソフトの導入時に次のような課題に直面しています。

初期導入コストの負担: 導入費用が高いため、初期投資を敬遠するケース。

ツールの選定に関する知識不足: 適切なソリューションが分からず、導入決定が遅延するリスク。

既存インフラの整備不足: ソフトウェアの導入に必要なインフラ基盤が未整備のケース。

導入メリットへの不安: 導入による実質的な効果やROIが明確でない場合。

リソース不足: 検討・導入・運用の各プロセスにリソースや専門知識を欠く組織にとっての課題。

運用プロセスの変更への不安: 導入後の業務変更に伴う適応が懸念されるケース。

サイバーセキュリティ面での懸念: 新システム導入により、セキュリティリスクが発生することへの不安。

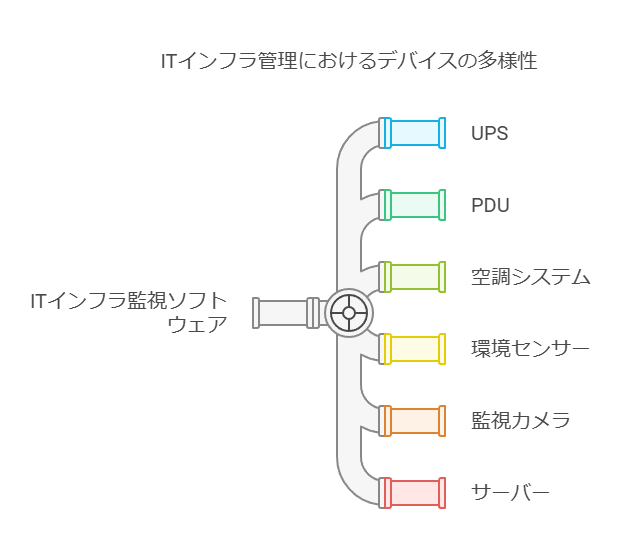

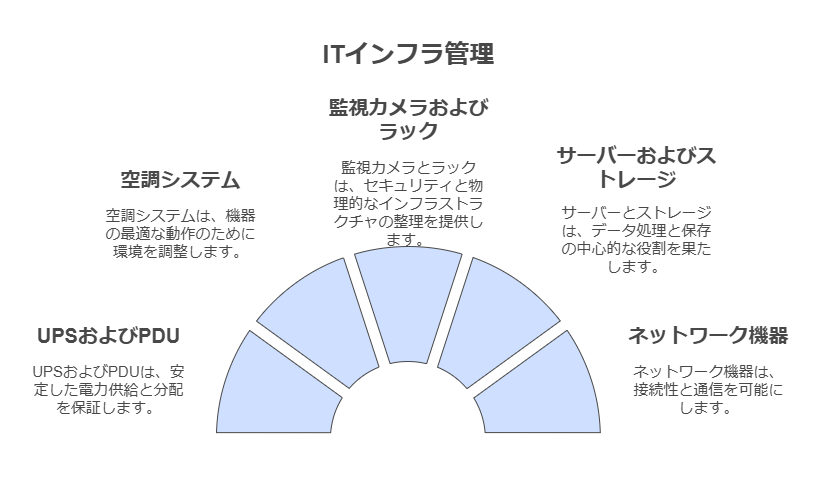

3. 監視対象デバイスの特定

ITインフラ監視・管理ソフトウェアが対応すべきデバイスは、以下のように多岐にわたります。

UPS(無停電電源装置)、PDU(電源分配装置)

空調システムと環境監視センサー

監視カメラ、ラック

サーバー、ストレージ

ネットワーク機器

各デバイスに対する監視が可能であれば、障害予防から迅速な復旧対応まで、包括的なインフラ管理が実現できます。

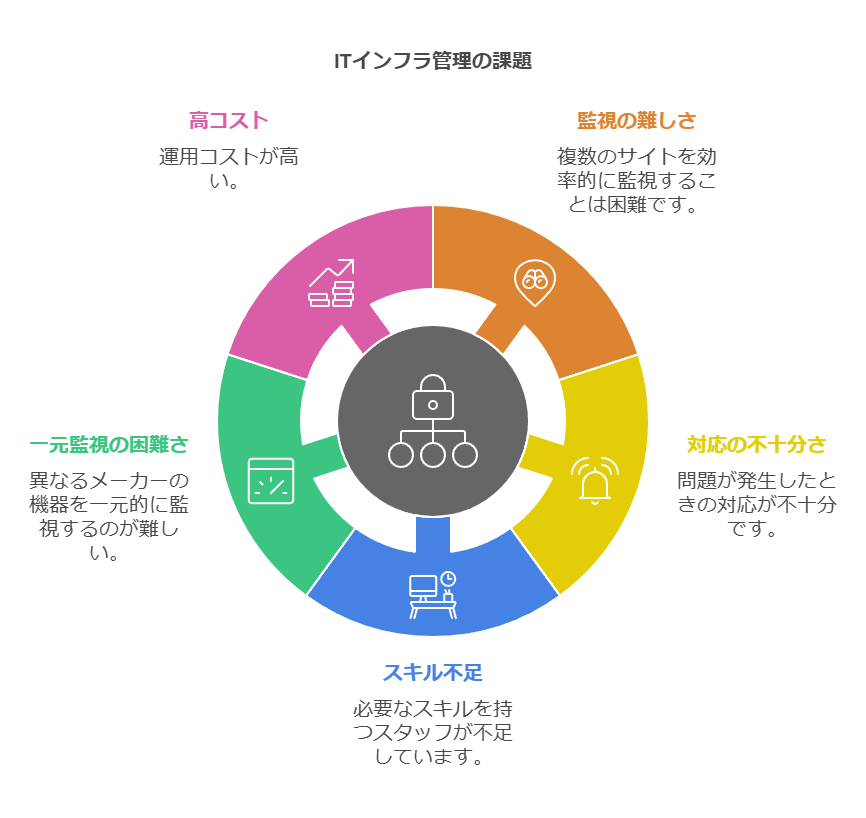

4. ITインフラ管理の課題と解決策

多拠点にわたるインフラの管理は、迅速な対応やコスト削減の面で大きな課題となっています。具体的には以下の点が挙げられます:

多拠点の監視の難しさ: 物理的に離れた拠点のインフラを効率的に監視する仕組みが求められます。

トラブル発生時の対処法不足: トラブル対応に関するナレッジ不足が、復旧遅延の原因となります。

人員・スキル不足: 専門スタッフのリソースやスキルが不足しているため、インフラ管理が追いつかないケースが多いです。

異メーカー機器の一元監視の困難さ: 異なるメーカーの機器が混在する環境では、単一のプラットフォームでの管理が難しくなります。

運用コストの負担: 継続的な管理コストが経営負担となり、効率的なソリューションが求められます。

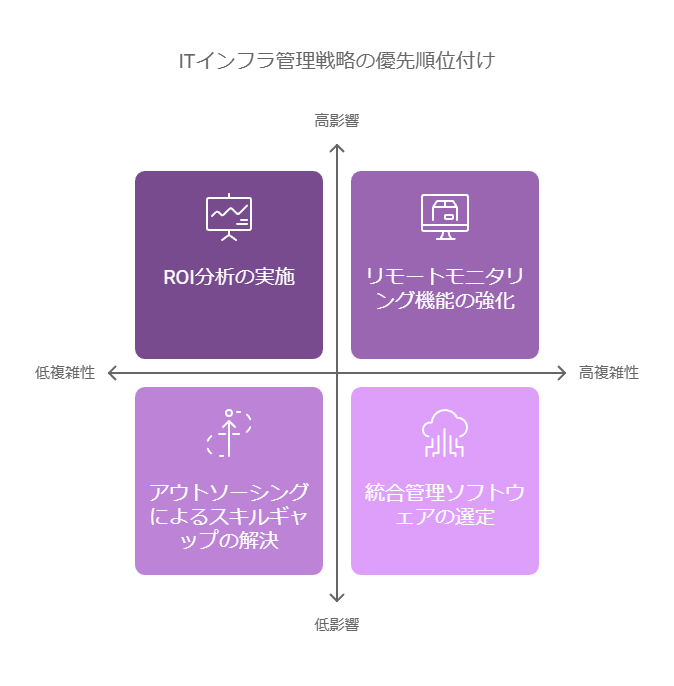

データコンサルタントの推奨アプローチ

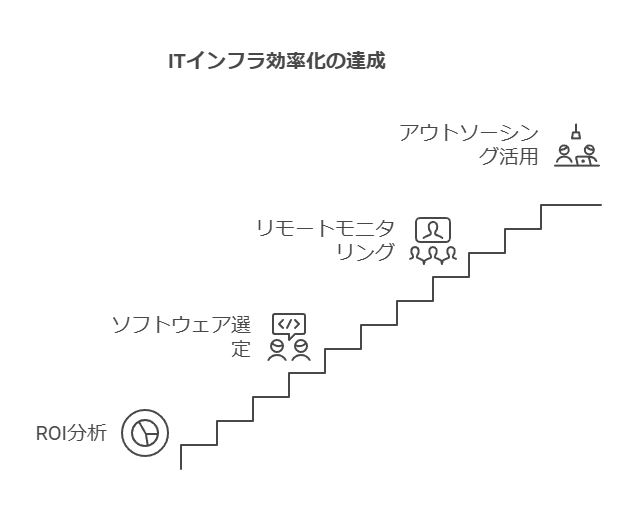

ITインフラ監視・管理ソフトウェアの導入による業務効率化のため、以下の施策を推奨します:

費用対効果の明確化とROI分析: 具体的なコスト削減と効率化メリットを定量化し、費用対効果を明確にすることで導入の意思決定を後押しします。

多様なインフラを統合管理できるソフトウェアの選定: 異なるメーカーのデバイスやシステムに対応したインフラ管理ツールを選定し、可能な限り一元管理を目指します。

リモートモニタリング機能の強化: 多拠点でのインフラ監視や問題対応の迅速化のため、リモート操作とリアルタイムなデータアクセスを重視します。

スキル不足の解決策としてのアウトソーシングの活用: 専門知識を持つパートナーとの連携により、運用負担を軽減し、必要なインフラ管理スキルを補完します。

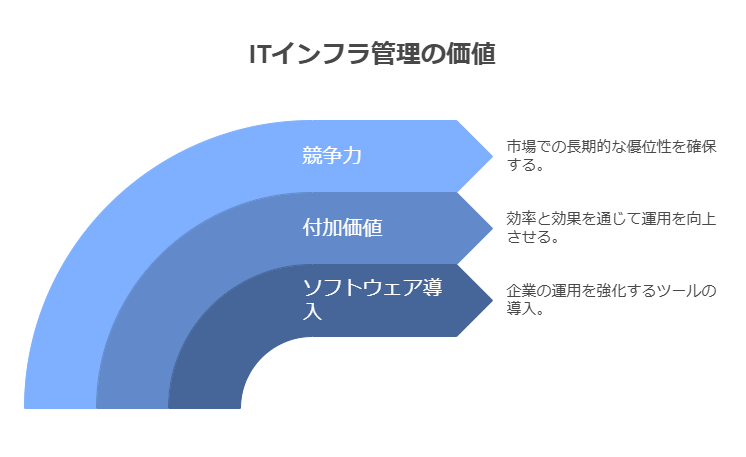

これらの施策により、ITインフラ監視・管理ソフトウェアの導入が企業のインフラ運用に確かな付加価値をもたらし、長期的な競争力を支える重要な基盤となるでしょう。

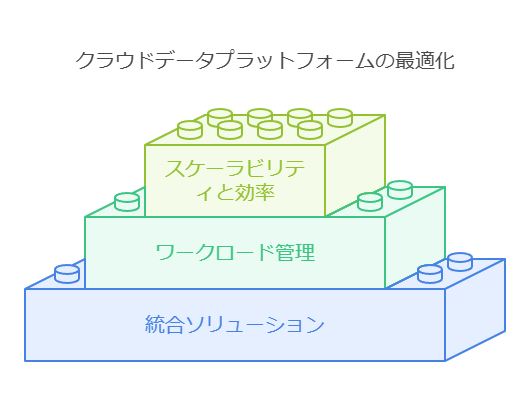

データアプリケーション構築のための統合クラウドプラットフォーム

最先端のクラウドデータプラットフォームは、データからの価値を最大限に引き出すための統合的なソリューションを提供します。ビジネスが求める柔軟なワークロード管理を実現しつつ、スケーラビリティと運用効率を両立するプラットフォームを選定することが重要です。以下のような機能を備えたプラットフォームを導入することで、データ管理がより効率的かつ効果的に行えます。

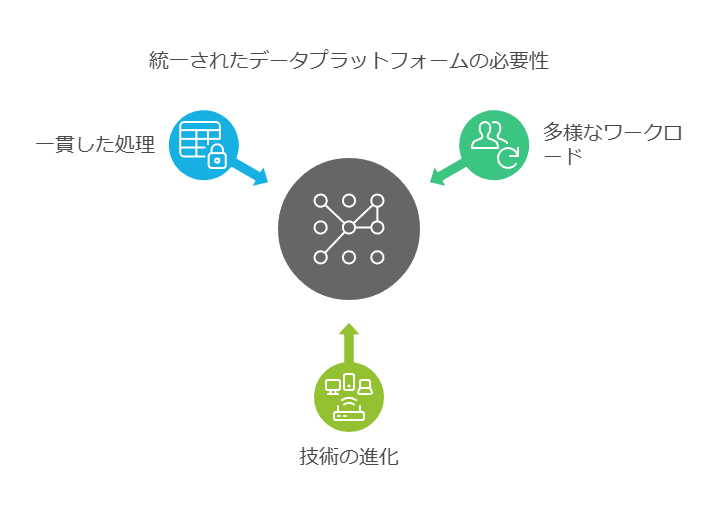

1. 単一のサービスで任意のワークロードを実行

急速に進化するテクノロジーに対応するためには、データプラットフォームが多様なワークロード(データウェアハウス、データレイク、データエンジニアリング、データサイエンスなど)を単一のサービスで一貫して処理できることが求められます。これにより、以下のようなメリットが得られます:

複雑性の軽減:新しいプロジェクトやイニシアチブごとに別のソリューションを導入する必要がなく、データサイロの発生や冗長なコストを削減します。

生産性の向上:ユーザーがデータを待つ時間や品質問題に悩まされることが少なくなるため、業務効率が向上します。

このようなプラットフォームは、構造化データと半構造化データの双方を柔軟に扱うことで、あらゆるワークロードを規模の制限なくサポートし、ビジネスの迅速な意思決定を支援します。

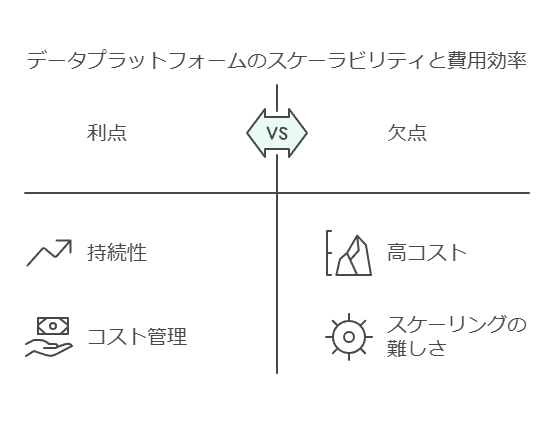

2. 利用したコンピュートパワーに応じた従量課金とスケーリング

データプラットフォームのスケーラビリティと費用効率は、組織の成長に伴う拡張性を左右します。最適なプラットフォームは、以下の点に注力しています:

従量制課金モデル:使用した分だけのコンピューティングパワーに対する支払いで、効率的なコスト管理が可能です。

オープンアーキテクチャ:他のソリューションともシームレスに接続でき、組織内のデータエコシステム全体の価値を長期的に最大化します。

この柔軟なスケーリング機能により、データインフラがビジネス成長に合わせて無駄なく調整され、予算の最適化にも貢献します。

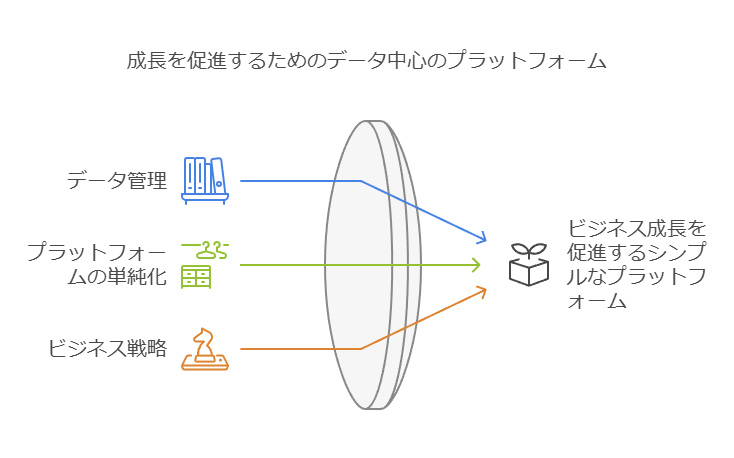

3. プラットフォーム管理からデータ管理へのシフト

ビジネスの成長を支えるためには、データそのものに集中できるシンプルなプラットフォームが不可欠です。従来のような複雑なインフラ管理を避け、以下の点を実現できることが理想です:

ニアゼロメンテナンス:面倒なメンテナンスやインフラ調整の手間を削減し、データ管理に専念できる環境を提供します。

簡易的な操作性:従来の複雑なシステム構成から解放され、特別なスキルやトレーニングを必要とせずにデータ活用が可能です。

これにより、IT部門がデータインフラの管理に時間を費やすことなく、データを用いた意思決定やイノベーション創出に注力できる環境が実現されます。

統合されたクラウドデータプラットフォームの選定は、ビジネスの柔軟性と効率性を最大限に引き出すカギとなります。

データコンサルタントの視点で、技術の説明を企業やビジネスアプローチと関連付けて、より実践的なアドバイスやメリットを強調しました。

コンテナ

コンテナは、アプリケーションの開発から運用までを効率化するための隔離された実行環境です。ホストのオペレーティングシステム上で動作し、基盤インフラから切り離されているため、開発と本番環境での一貫性を保つことが容易です。コンテナの最大の利点は、仮想マシンに比べて軽量で起動が迅速である点です。これにより、リソース消費を最小限に抑えながら、迅速なデプロイが可能です。さらに、コンテナは移植性が高く、異なるクラウド環境間でもスムーズに移行でき、セキュリティ面でも強固な基盤を提供します。

ビジネスの観点から見ると、コンテナを活用することで、リソースの最適化やコスト削減を実現し、アプリケーションの運用をより柔軟に管理できます。また、新しいサービスやプロジェクトの迅速な導入にも寄与し、イノベーションを加速させる要素となります。

サービスメッシュ

サービスメッシュは、特にマイクロサービスを用いた大規模なクラウド環境で、サービス間の通信を管理するための高度なインフラストラクチャレイヤーです。数百のマイクロサービスが複雑に絡み合う環境では、負荷分散やトラフィックコントロール、障害復旧などが重要な課題となります。サービスメッシュを導入することで、これらのプロセスを自動化し、サービス全体の信頼性とパフォーマンスを向上させることが可能です。

企業にとって、サービスメッシュは複雑なシステム運用を効率化し、ダウンタイムのリスクを低減するための重要なツールです。さらに、トラフィックの制御やセキュリティポリシーの適用を細かく管理できるため、ガバナンスやコンプライアンスの面でもメリットがあります。

マイクロサービス

マイクロサービスは、アプリケーションを独立した小さな機能単位に分解し、それぞれを独立して開発、デプロイ、スケールできるアーキテクチャです。これにより、従来のモノリシックなアプリケーションに比べ、柔軟性が大幅に向上します。クラウドネイティブな環境では、マイクロサービスをコンテナ上で実行し、必要に応じてリソースを最適化することで、コスト削減やパフォーマンス向上が期待できます。

ビジネスの視点では、マイクロサービスを活用することで、新機能の迅速なリリースや個別の機能のスケーリングが可能になり、市場投入までの時間を短縮します。また、独立した開発プロセスを採用することで、開発効率が向上し、リソースの管理もしやすくなるため、運用コストを効果的にコントロールできます。

ここでは、技術的な内容を企業の戦略や実際の運用効率向上にどのように役立つかを明確にし、技術を導入する際のメリットと課題解決の手段を強調しています。

2つのモデルをつなぐIT運用:ハイブリッドIT戦略の重要性

長年にわたり、データセンター運用はInformation Technology Infrastructure Library (ITIL)ベースのプロセスに依存していました。このモデルでは、IT部門が中央集権的に管理し、サービス管理やガバナンス、アーキテクチャ設計などを、チケット発行プロセスを通じてユーザーからの要求に対応していました。しかし、現在のビジネス環境では、IT運用、開発、ガバナンスにおける人々の動的で多面的なやりとりが重要となりつつあります。

特にDevOpsカルチャーの台頭により、各開発チームや運用部門が独自のツールやプロセスを使用し、従来のような固定された手順に縛られない形で相互にやり取りを行うことで、ビジネスにおける迅速なイノベーションを推進しています。この柔軟性が、競争の激しい市場環境での成長に不可欠な要素となっています。

ハイブリッドIT環境と運用管理の複雑化

現在、多くの企業は依然として従来型のインフラストラクチャーを運用しつつ、クラウドネイティブな開発を可能にするためのマルチクラウドサービスも導入しています。これにより、IT環境は複数のレイヤーにまたがることになり、各レイヤーにおいて異なる管理プロセスとツールを必要とする複雑な運用管理が求められます。

たとえば、従来型インフラの保守やコスト管理といった領域は依然として重要ですが、DevOpsモデルを活用したクラウドネイティブな開発環境においては、これまでにないスピードと柔軟性が求められます。この2つのモデルを効率的に統合し管理することが、IT運用の最大の課題であり、同時にビジネスの成功に向けた大きなチャンスでもあります。

ハイブリッドITによるビジネス価値の最大化

企業がこの複雑な環境をうまく管理するためには、新しいテクノロジーを採用する戦略と、既存のIT投資を維持するバランスを取ることが重要です。ここで有効なのがハイブリッドIT戦略です。ハイブリッドクラウドを活用することで、企業は従来のオンプレミスシステムとクラウドサービスを統合的に管理し、コスト効率の良いソリューションを提供することができます。

多くの企業がハイブリッドITに移行している理由は、クラウドネイティブな開発と従来のインフラストラクチャー運用の両方をカバーすることで、柔軟性、コスト効率、ビジネス成果の向上を実現できるからです。特に、ハイブリッドクラウドの専門知識とツールを持つ企業は、両方のモデルに対して一貫した管理ができるため、長期的なIT運用の最適化に貢献します。

最適化によるビジネス成果の向上

ハイブリッドIT環境を最適化することは、単なるIT運用の改善にとどまらず、ビジネス全体の成果向上につながります。これにより、企業は柔軟性を高め、変化する市場に迅速に対応できる体制を整えることができます。

データコンサルタントとしては、ハイブリッドITの導入と運用の最適化に向けて、組織のIT戦略を支援し、コスト効率、イノベーション、運用の安定性をバランスよく実現するソリューションを提供します。

企業の成熟度に応じた戦略とアプローチの展開

データコンサルタントの視点では、企業がクラウドネイティブなアプリケーションデリバリーを進める際、適切な戦略とアプローチを企業の成熟度に応じて展開することが、成功の鍵になります。異なる技術が混在するアプリケーションポートフォリオの中で、レガシー手法を単純にクラウドネイティブに置き換えるだけでは不十分です。まず、企業はビジネス目標に基づき、どのアプリケーションがクラウドネイティブ開発によって最も効果を発揮するかを評価し、その能力を段階的に進化させる必要があります。

さらに、共通ツールの標準化、マルチクラウド環境での移植性と汎用性の高いアーキテクチャ設計が、企業のクラウドネイティブ戦略に不可欠です。企業のクラウドネイティブ開発は、成熟度に応じたプロセスの進展を伴い、各段階において適切な人材、テクノロジー、プロセスの発展が求められます。

1. 戦略の探求と開始

クラウドネイティブの開発を始めたばかりの企業は、成熟に向けたロードマップを明確に策定し、その方向性を理解することが重要です。具体的には、以下のような要素が含まれます:

クラウドネイティブ開発の目標と目的の明確化

企業のアプリケーションポートフォリオ内でどの領域が最も恩恵を受けるかの評価

必要となる人材、リーダーシップ、ガバナンス、ツールプロセスの選定

変革の成功を監視し測定するための指標の設定

データコンサルタントとしては、これらの要素を正確に評価し、企業の進捗を持続的に追跡するための適切な指標を構築することが、プロジェクトの成功に繋がります。

2. 開発能力とパイロット (事前テスト) 能力

次のステップとして、企業はクラウドネイティブ開発のパイロットプロジェクトを小規模に開始します。この段階では、戦略的開発の一環としてモデルをテストし、失敗から学び、モデルやシステム間の相互運用性の課題を特定します。

データコンサルタントとしては、パイロット結果のフィードバックループを確立し、改善プロセスを構築することが重要です。このプロセスでは、リーダーシップと技術管理、そして人材育成を強化し、企業のクラウドネイティブ能力を次のレベルに進化させることを目指します。

3. 洗練化と標準化の能力

パイロットプロジェクトが成功した企業は、次にスケーラビリティと相互運用性を高めるためのモデル改善に進みます。特に、リーン開発を強化し、品質を確保しつつスループットを向上させ、開発バックログの削減を進めることが課題です。

また、クラウドネイティブの開発チームを複数に拡大し、企業全体でのクラウドネイティブ開発能力を向上させることで、デリバリー効率を最大化します。

4. 同期能力と調整能力

クラウドネイティブ開発の標準化が進んだ企業は、開発スピードの最適化と、進化するビジネスニーズに迅速に対応するための柔軟性を追求します。この段階では、アプリケーションの機能をより迅速に提供するための高効率な運用モデルが求められます。

データコンサルタントとしては、これらの企業が開発エンジンのスピード調整を行い、ビジネスニーズに対応する柔軟な体制を確立するためのスピードと柔軟性の向上を支援することが重要です。

5. 最適化能力

クラウドネイティブ開発において最高レベルの成熟度を達成した企業は、開発プロジェクトを通じて事業部門の価値を最大化することを目指します。特に、サイトリライアビリティエンジニアリング(SRE)技術の導入は、システムの信頼性と拡張性を高めるための重要な要素です。

また、顧客体験の向上やコンバージョン率の向上、さらには新規ビジネスの確立に直結するアプリケーション機能の開発を支援し、企業のイノベーションを促進する役割を担います。

データコンサルタントの視点

データコンサルタントとしては、企業のクラウドネイティブ開発における進展を段階的に評価し、データに基づく意思決定を促すことが重要です。企業が各段階でどの指標を重視すべきかを明確にし、ビジネスニーズに即した柔軟なアプローチを提供することで、成功への道を共に築くことが可能です。

社内外でのIT部門の役割変化

データコンサルタントの視点で見ると、IT部門の役割が企業内外で大きく変化しているのは、デジタルトランスフォーメーションやクラウド導入が進む中で、企業のIT戦略が進化していることを反映しています。従来、IT部門はサービスの構築者として、企業内の技術的インフラを支えてきましたが、マルチクラウド環境に移行することで、IT部門の役割が大きく変わりつつあります。

IT部門の新しい役割

IT部門は、今やプロバイダーが提供するクラウドサービスを選択し、集約する役割を担い、サプライチェーンの管理者としての役割が強まっています。この役割のシフトは、次のような変化をもたらしています。

アーキテクト:これまでインフラを設計・構築していたアーキテクトは、クラウドプロバイダーの提供するサービスの作成者として、異なるコンポーネントを組み合わせ、最適なバンドルを構築する能力が求められます。

CIO:従来の技術運営に加えて、ベンダー管理とサプライチェーンの最適化に注力し、契約管理と調達において専門性を発揮します。IT予算の管理とともに、クラウドベースのサービスに対する柔軟なコスト戦略の構築が求められます。

プロダクトマネージャー:製品のキュレーションと価格設定、および市場導入が主な役割となり、クラウドサービスの多様な選択肢を効果的に管理することが重要です。

運用担当者:従来のIT環境に加え、クラウドモデルも並行して管理し、ハイブリッドな運用スキルが必要とされています。

マネージド・サービスプロバイダーとしての役割

今後、IT部門は内部の役割が進化する中で、外部のマネージド・サービスプロバイダー(MSP)のような企業が、これらの新しい役割の一部を引き受ける可能性があります。このような企業が提供するサポートにより、企業のIT部門は運用の効率化やリソースの最適化を実現できます。

コンテナ技術とITの変革

コンテナ技術は、IT業界に革命をもたらしています。コンテナはアプリケーションの全要素を独立した環境で稼働させ、移植性の高い構成を実現します。これにより、企業はクラウドやオンプレミス間でアプリケーションをシームレスに移動し、複数の環境で迅速に展開できるようになります。

データコンサルタントの視点から見ると、コンテナ技術は、IT部門に以下のような新たな価値を提供します:

リアルタイムでの価格設定スキャン:AI機能と組み合わせることで、コンテナが実行されるインフラストラクチャーの価格設定をリアルタイムで分析し、最適なコスト削減を提案することが可能です。

コスト最適化と自動化:AIによる価格スキャンにより、コンテナが最も有利なクラウド環境に移動することで、企業は大幅なコスト削減を実現できます。また、価格設定の更新情報を定期的に受け取り、迅速な意思決定が可能になります。

これにより、クラウド戦略が進化し、新しいビジネスモデルが育まれると考えられます。企業は、このような技術を活用することで、俊敏性の向上やビジネススピードの加速を図ることができます。

ビジネスの俊敏性とアプリケーション開発の変革

クラウドネイティブなアプリケーション開発は、企業の競争力を高め、必須要件を満たすための手段として重視されています。特に、情報交換のスピードの加速や、新興企業との競争が、従来の企業に対してアプリケーションデリバリーの方法を見直すプレッシャーとなっています。

データコンサルタントとして、以下の要素に注目する必要があります:

アプリケーションポートフォリオの最適化:企業が直面するビジネスの必須事項に合わせ、アプリケーションポートフォリオやデリバリーモデルをどのように管理すべきかを検討します。

変革の課題克服:企業がクラウドネイティブ戦略を成功させるためには、変革に取り組む上で克服すべき課題を明確にし、適切なソリューションを導入することが重要です。

データコンサルタントの提案

企業が変革を成功させるためには、効果的なアプリケーション開発戦略が必要です。クラウドアプリケーション開発サービスやクラウドテクノロジーを活用することで、企業はビジネスパフォーマンスの向上や、迅速なビジネスイノベーションを推進できます。

企業が直面する重要な課題に対応し、卓越した顧客エクスペリエンスとビジネス俊敏性を提供するためには、IT部門の役割の変化に適応し、データに基づく意思決定を通じて、戦略的な取り組みを行うことが不可欠です。

使用量の標準化:データコンサルタントの視点

データコンサルタントの視点から、マルチクラウド環境における各業務部門のサービス利用は、効率的なITリソース管理の課題を浮き彫りにします。企業内の複数部門が異なるプロバイダーからサービスを利用することが一般的ですが、支払いプロセスや契約の管理が分散化されると、コストや運用管理が複雑化し、企業全体のコントロールが困難になります。

課題:

異なる調達プロセス:部門ごとにクラウドサービスの調達プロセスが異なるため、AzureはWebポータル経由で購入し、AWSは営業担当を通じた契約という状況が考えられます。これにより、全社的な調達プロセスや使用量の把握が困難になります。

業務の重複や無駄:複数のサービスやプロバイダーが混在する中で、各部門が個別に購入・管理を行うことで、サービスの重複や無駄な支出が発生する可能性があります。

解決策:セルフサービスツールを活用した標準化

ベストプラクティスとして、セルフサービスツールの導入が挙げられます。企業全体でクラウドサービスの使用量を標準化し、購入プロセスを一元化することで、以下の利点を得られます。

一元化された比較と購入:部門ごとにバラバラに購入するのではなく、統一されたセルフサービスツールを導入し、クラウドサービスの比較・購入を一元管理することで、コスト削減や最適化が可能です。

ITや調達部門の管理強化:このツールを活用することで、IT部門や調達部門がクラウドリソースの使用状況を可視化・管理し、全体のコスト管理やパフォーマンス最適化を行えるようになります。

付加価値を高める集約サービス

企業の中核となるIT部門がどのようにユーザーを惹きつけ、クラウドプロバイダーへの直接アクセスではなく、自社のITストアに定着させるかが重要です。企業のIT部門は、単にクラウドサービスを提供するだけでなく、付加価値を提供する集約サービスを展開することで、ユーザーの選好を自社内で保持できます。

電話サービスの例

かつて電話会社が提供していたのは基本的なダイヤル音のみでしたが、消費者のニーズが多様化する中で、発信者番号通知やボイスメッセージといった付加価値サービスも求められるようになり、これをまとめて提供することがプロバイダーに期待されています。IT部門もこれと同様に、クラウドサービスに付加価値を提供する必要があります。

IT部門が提供すべき付加価値

データコンサルタントとしては、以下の点でIT部門が重要な役割を果たすことが期待されます:

規制やコンプライアンスの専門知識:IT部門は、企業が展開する事業領域における規制やコンプライアンス要件に精通しており、外部のクラウドプロバイダーにはない内部の専門知識を付加価値として提供します。

最適なサービス選定:IT部門は、各サービスカテゴリーにおける最適なソリューションを理解しており、外部プロバイダーのサービスを最適な形で集約できます。これにより、企業全体のコスト効率と運用効率が向上します。

集約された管理と調達:IT部門は、プロバイダーが提供する個別のサービスを、企業の戦略に合わせて集約し、一元管理する態勢を整えています。これにより、各部門が個別に調達するのではなく、集約された一括管理によって無駄を排除し、効率化を図ります。

企業横断でのITリソースの計画・調達・管理

最後に、企業横断的にITリソースを計画・調達・管理することで、企業全体のIT戦略が統合され、コストの最適化と業務の効率化が達成されます。データコンサルタントとしては、ITリソースの管理とコスト削減を支援するソリューションを推進し、企業のデジタル変革に貢献することが求められます。

統合の必要性は変わらない:データコンサルタントの視点

課題

複数のITサービスプロバイダーから多様なサービスを利用することが増えるにつれ、企業はコストの増加、信頼性の低下、導入の遅延、そして全体の可視性の欠如という問題に直面します。これらの問題は、クラウドやオンプレミスを問わず、統一された管理が行われていないことから生じるものであり、データコンサルタントとしては、一元化された管理が不可欠であると考えます。

解決策:サプライヤーエコシステムの統合

企業が効率的にマルチクラウド環境を運用するためには、サプライヤーエコシステムの統合と標準化が必要です。ここでは、以下の6つの領域における統合が鍵となります:

ビジネスの統合

組織の統合

情報ガバナンス

プロセスの統合

ツールの標準化

ネットワークの統合

また、ネットワーク統合はマルチクラウド環境における重要な要素です。企業がハイブリッドコンピューティング環境でアプリケーションを実行するためには、オンプレミスとクラウドのジョブを適切に分担し、ネットワークの制御・セキュリティ・可視化を一元化する必要があります。これにより、異なるクラウドやオンプレミスの環境を統合された単一のネットワークで管理できるようになります。

遮るもののないコントロール

課題:シャドーITの発生

IT部門がユーザーの柔軟な利用を制限していると感じさせると、シャドーITが発生しやすくなります。シャドーITとは、企業が公式に認めていないITソリューションやクラウドサービスをユーザーが独自に使用する状況です。

解決策:セルフサービスの強化

データコンサルタントとしての提案は、セルフサービスポータルの導入を通じてユーザーが便利でスムーズにサービスを利用できる環境を整えることです。ここで重要なのは、ユーザーが独自にサービスを購入するのを防ぐのではなく、一元的に管理されたセルフサービスストアを活用して、ユーザーが簡単に必要なサービスを見つけ、スピーディーにアクセスできることです。

リスク管理と迅速なアクセス

このプロセスを通じて、企業は金融リスクやセキュリティリスクを回避しつつ、承認されたアイテムのみを他部門にも共有できます。こうすることで、シャドーITを抑制し、企業全体のセキュリティやコスト管理が改善されます。

ユーザー管理の課題

課題:アクセス管理の複雑化

大規模な企業や多国籍企業において、誰がどのアプリケーションやデータにアクセスできるかを決定するプロセスは非常に複雑です。特にマルチクラウド環境では、各プロバイダーが提供する異なるプラットフォーム上でアクセス権を管理する必要があります。

解決策:既存システムとの統合

企業が既に持っているアクティブ・ディレクトリや他のユーザー管理システムを活用することで、この複雑なアクセス管理を解決できます。マルチクラウド環境との統合は困難ですが、ベストプラクティスや自動化された統合ツールを提供し、既存の構造を拡張するサポートを行います。

主要な使用量:マシン間調達

課題:DevOpsと調達プロセスの改善

DevOps方法論の導入により、開発プロセスの効率は向上しますが、開発者は依然として開発スタックや仮想マシン、テストツールなどを手動で購入する必要があります。これにより、市場投入までの時間が遅延するリスクがあります。

解決策:自動化された調達と展開

APIを通じた自動調達を活用することで、サービスやリソースの注文プロセスが自動化され、効率が大幅に向上します。例えば、新しいアプリケーションを自動的にテストし、わずか数分で展開できるようになります。この自動化により、セキュリティとコンプライアンスも同時に確保され、ITガバナンスが強化されます。

マシン間調達を可能にするための連携機能や自動化機能を提供し、企業がマルチクラウド環境で迅速かつ安全にサービスを利用できるようサポートします。これにより、ITサービスの利用は爆発的に増加し、企業全体の効率が向上します。

結論

データコンサルタントとして、企業のITインフラの統合と自動化を推進することが、現代のビジネスにおいて競争優位を築くために不可欠であると考えます。

データコンサルタントとして、より戦略的な視点で書き換え、ITインフラの運用管理における「属人化」の問題と解決策を、ビジネスの持続可能性や効率化に関連付けた説明にします。

ITインフラ運用管理の属人化とそのリスク

オンプレミスやパブリッククラウドの環境には、自由度や情報セキュリティ保全の観点からの利点がある一方で、パブリッククラウドではクラウドベンダーが運用管理を担うのに対して、オンプレミス環境では自社のシステム部門が運用管理を行う必要があります。これには、サーバーの監視やバックアップ、障害対応、資産管理といった幅広い業務が含まれますが、平常時には手がかからないことが多いため、運用管理を少人数で対応している企業が少なくありません。

その結果として、ITインフラの構成管理が特定の担当者に集中しやすく、手作業でのExcel管理なども依然として一般的です。特に、効率化のためにExcelマクロを組んでいる場合、その作業が特定の担当者に依存してしまいがちです。こうした状況は、企業にとって大きなリスクとなり得ます。

属人化による業務リスク

担当者が優れたスキルを持ったエキスパートであっても、業務が特定の個人に依存する「属人化」は、組織にとってリスクです。特に、働き方改革が進む中で、ITインフラ担当者が休暇を取れずに業務を続けなければならない状況は避けるべきです。さらに、担当者が不在時にITインフラに障害が発生した場合、全社業務の停止といった重大な問題を引き起こす可能性もあります。

このような事態は、BCP(事業継続計画)の一環として考慮すべき重要なリスクです。ITインフラ運用における属人化の解消は、企業の安定した事業運営を支えるための重要な課題です。

属人化解消へのアプローチ:システム化と自動化

属人化の問題を解決するためには、いくつかのアプローチが考えられます。

外部委託: 一つの方法は、ITインフラの運用管理を外部の専門企業に委託することです。大企業では、実際の運用管理を外部に委託し、社内のIT部門は戦略的な役割(「攻めのIT」)に集中するケースが増えています。ただし、この方法はコストがかかり、移行には時間が必要です。

運用管理の自動化・システム化: 幸いなことに、ハードウェアやソフトウェアベンダーもこの問題を認識しており、設定や管理の自動化・簡略化を実現する製品が増えています。新たなIT資産を導入する際には、単なるスペックだけでなく、運用管理のシステム化が進んだ製品を選ぶことが、属人化解消の一つの方法です。

構成管理のシステム化: また、ITインフラの構成情報を一元的に管理するために、専用システムを導入することも効果的です。Excelによる管理は、資産が少なければ問題ありませんが、サーバー、ネットワーク、PC、ソフトウェアライセンスなど、膨大な資産を管理するには限界があります。自動化ツールや構成管理システムの導入により、属人化のリスクを軽減し、効率的な運用を実現することが可能です。

結論:属人化解消でITインフラ管理の最適化を

ITインフラの運用管理における属人化は、企業の持続可能性やビジネスの安定性に直接的な影響を与えるため、解消が急務です。システム化や自動化を導入することで、リスクを最小限に抑え、より効率的かつ効果的なインフラ管理を実現することができます。データコンサルタントとしては、企業のIT戦略の一環として、最適な運用管理のシステム化を提案し、長期的なビジネス成長を支える運用体制の構築をサポートします。