目次

レガシーシステムからの移行と新システム対応の必要性

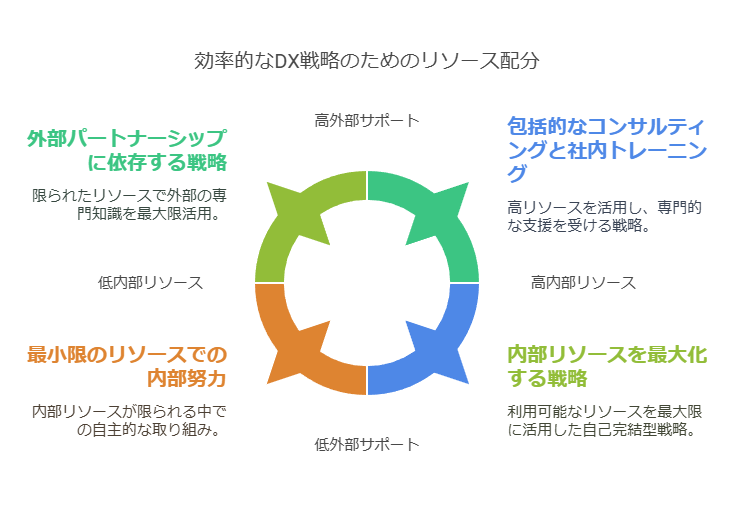

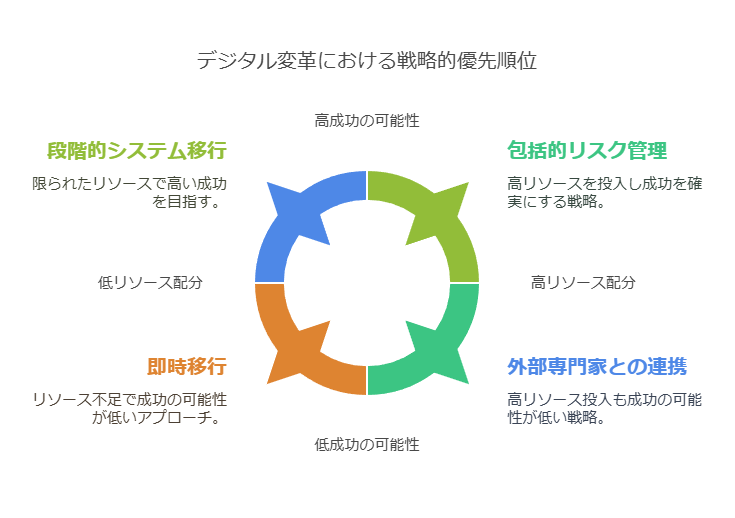

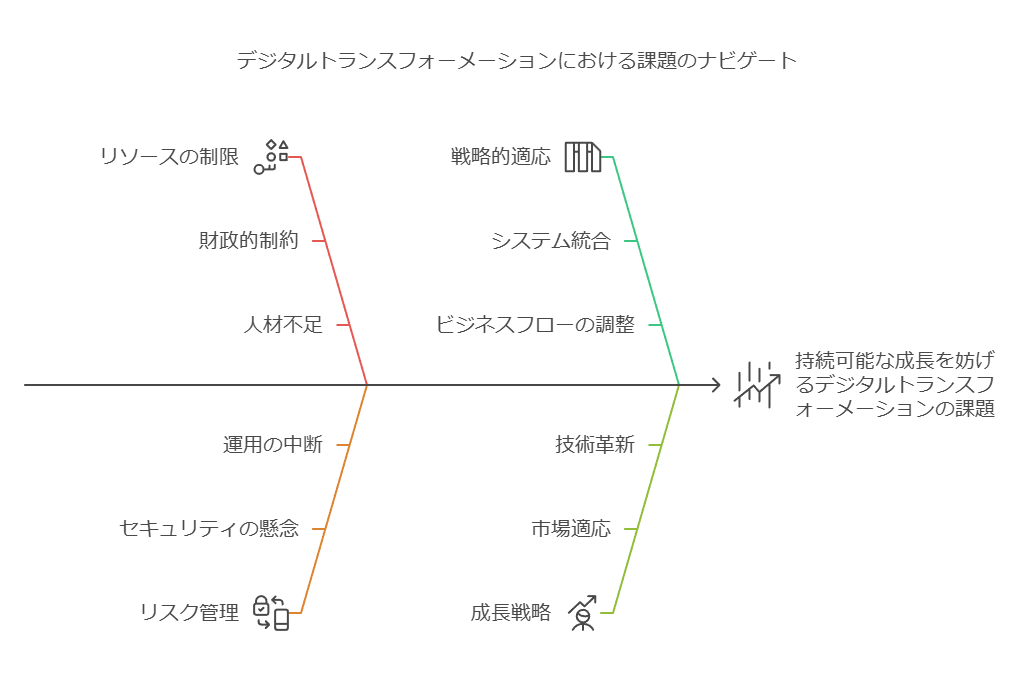

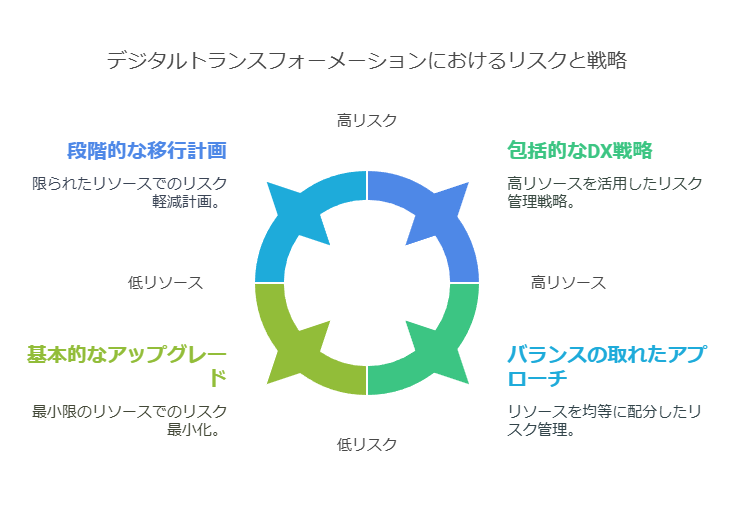

ビジネス全般でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、レガシーシステムからの移行や新しいビジネスフローへの対応は、早急に取り組むべき課題です。中堅・成長企業は、日々の事業運営に多忙を極め、DX対応のためのITリソースも限られています。このため、限られたリソースを最大限に活用する戦略的なアプローチが不可欠です。

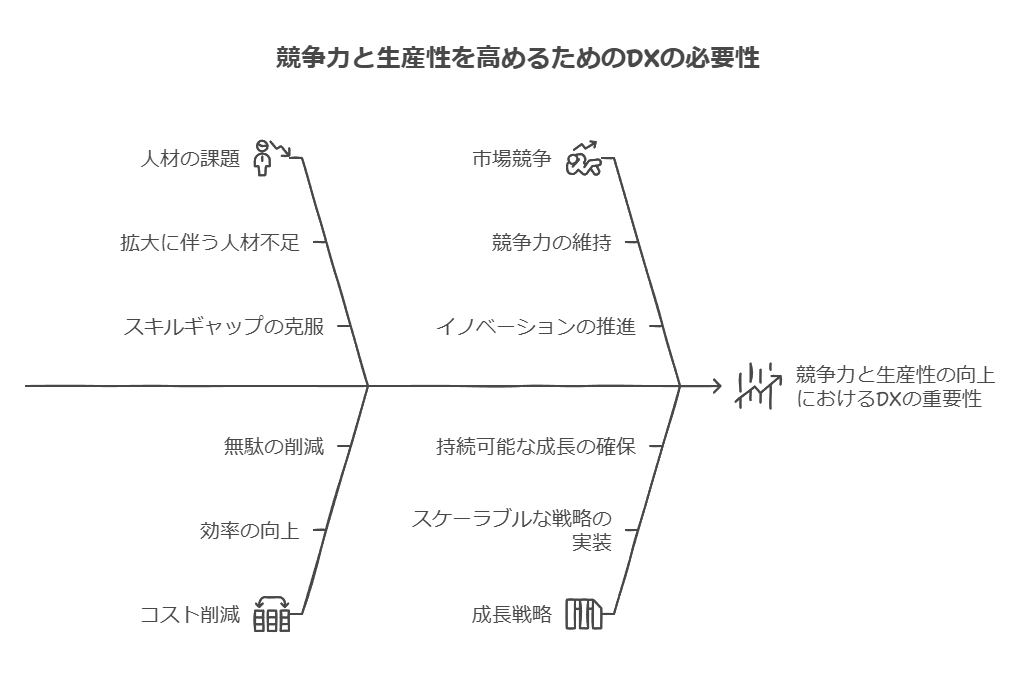

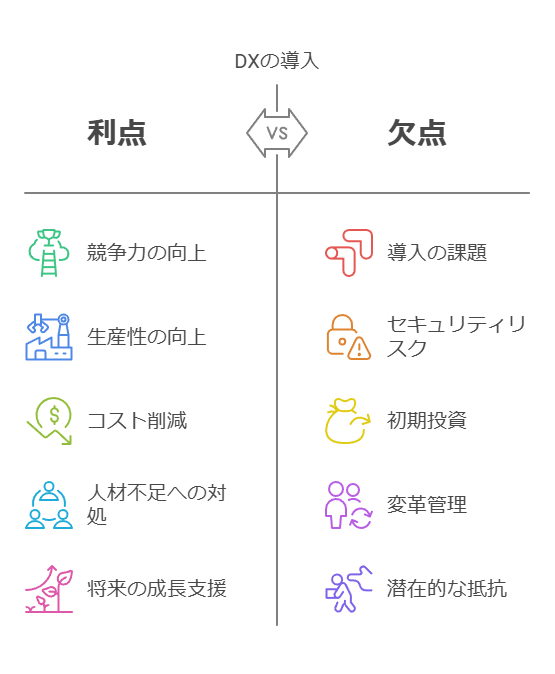

競争力と生産性の向上を目指したDX活用

DXは、事業の競争力を高め、生産性を向上させるための重要な手段です。特に、事業拡大に伴う人材不足や、競合他社に勝つためのコスト削減といった課題に対処するためには、DXの導入が必須です。事業の将来を見据えたとき、DX活用は企業の成長を支える重要な要素となります。

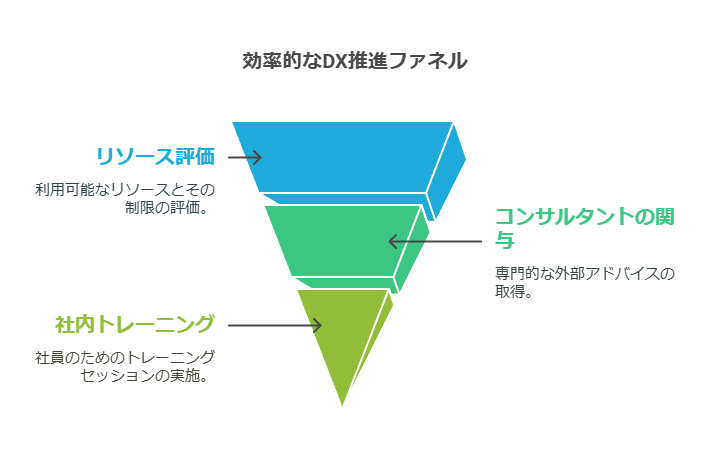

リソースの限界を超えるDX推進

DXを効果的に推進するためには、適切な技術選定が成功の鍵を握ります。しかし、SaaSやシステムの選定には多大なリソースが必要です。この際、社外のコンサルティングサービスを活用し、専門的なアドバイスを受けることが、限られたリソースを効率的に運用するための有効な手段となります。また、社内教育や定着支援を通じて、導入した技術を最大限に活用する体制を整えることが重要です。

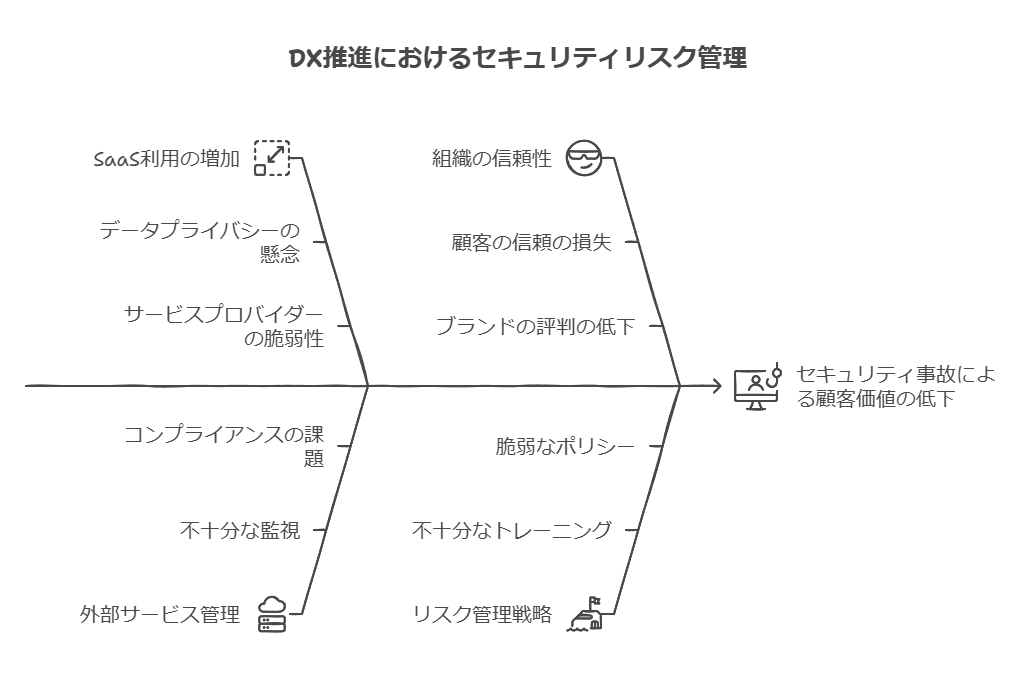

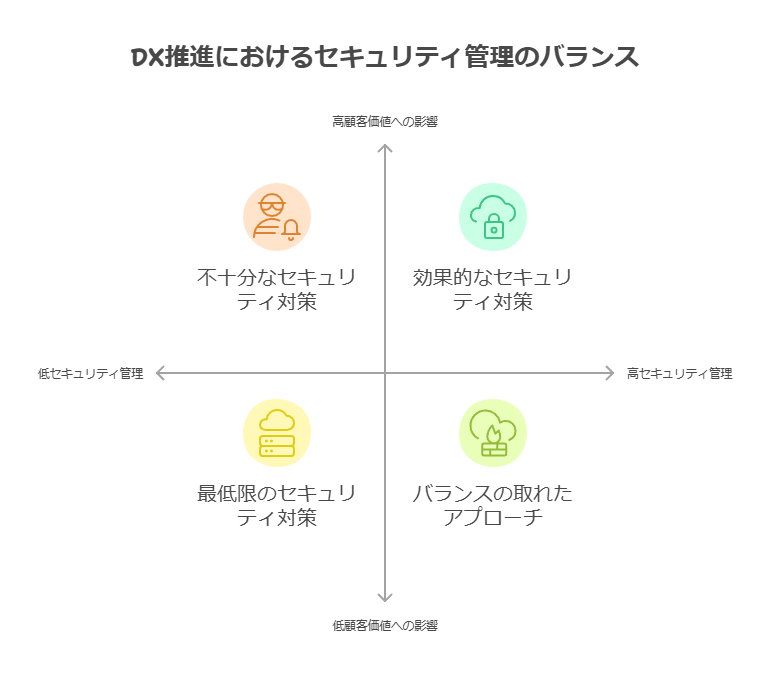

DXに潜むリスク:「セキュリティ事故」の回避

DXの推進には多くのメリットがありますが、同時に「セキュリティ事故」というリスクも潜んでいます。特に、SaaSの業務利用が増える中で、外部サービスに対する管理体制の重要性が高まっています。セキュリティ事故による顧客提供価値の低下は、企業の信頼を揺るがす大きな問題となります。

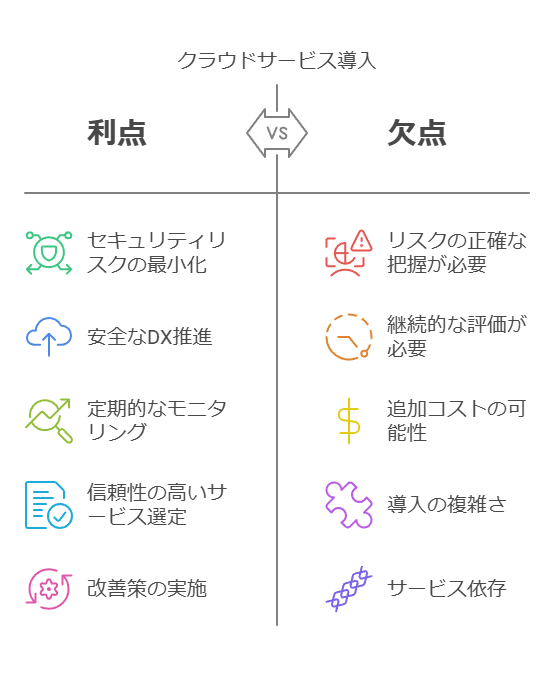

安全なクラウドサービスの選定と管理

クラウドサービスの導入においては、そのリスクを正確に把握し、適切な対策を講じることが必要です。具体的には、信頼性の高い基準に基づいたサービス選定、定期的なモニタリングと評価、必要に応じた改善策の実施が求められます。これにより、セキュリティリスクを最小限に抑え、安全かつ効果的なDX推進が可能になります。

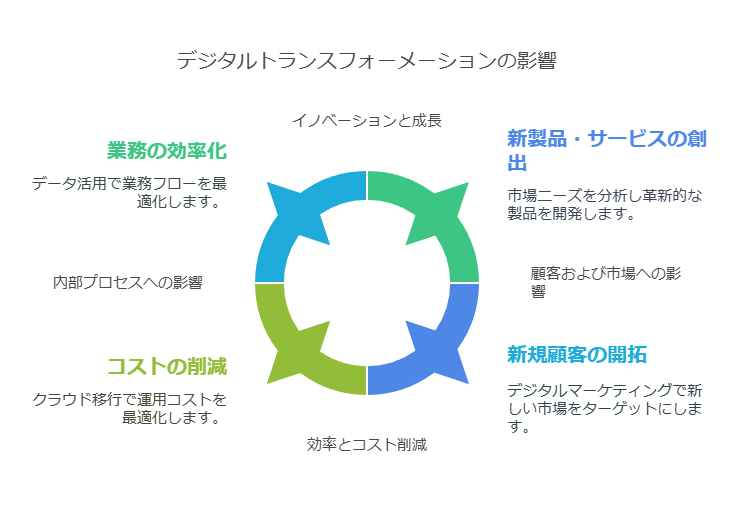

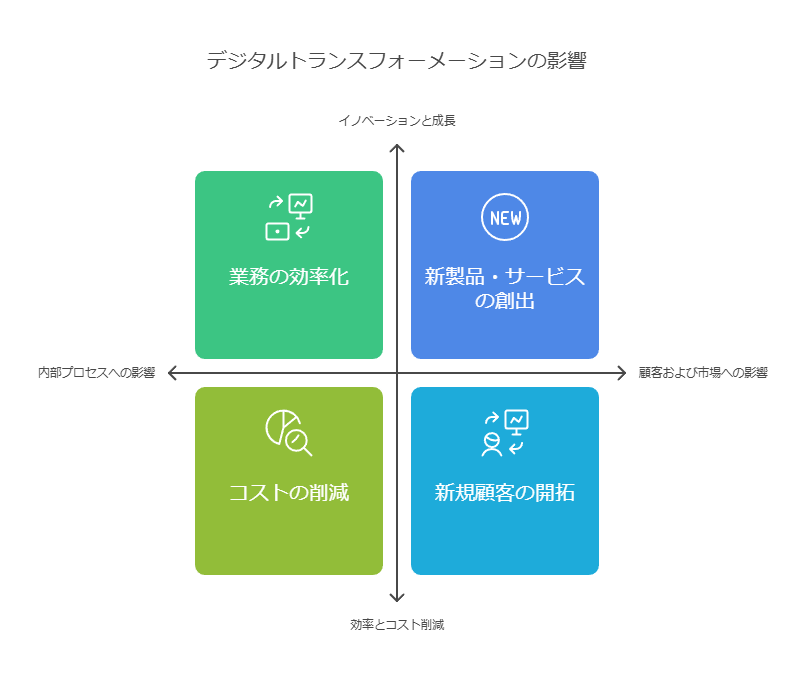

DXによる期待される成果・効果

業務の効率化: データを活用したプロセスの最適化と自動化により、業務フローの改善と生産性の向上を実現します。

コストの削減: ITインフラのクラウド移行や自動化技術の導入により、運用コストを最適化します。

データに基づく意思決定: リアルタイムなデータ分析と予測分析により、より迅速かつ精度の高い意思決定を支援します。

既存製品・サービスの価値向上: 顧客データの分析を通じて製品やサービスのパーソナライズを強化し、競争力を高めます。

ビジネスモデルの変革: デジタル技術を活用して新たな収益源を創出し、既存のビジネスモデルを革新します。

多様な働き方の実現: リモートワークや柔軟な勤務形態を支援するデジタルプラットフォームを導入し、働き方の多様化を推進します。

新規顧客の開拓: デジタルマーケティングやデータ分析を駆使し、新しい市場や顧客層をターゲットにした戦略を展開します。

顧客接点の強化: オムニチャネル戦略やカスタマーエクスペリエンスの向上を通じて、顧客ロイヤルティを強化します。

企業文化や組織マインドの変革: データリテラシーの向上とデジタルファーストのマインドセットを組織全体に浸透させます。

新製品・サービスの創出: データドリブンなアプローチで市場ニーズを分析し、革新的な製品やサービスを開発します。

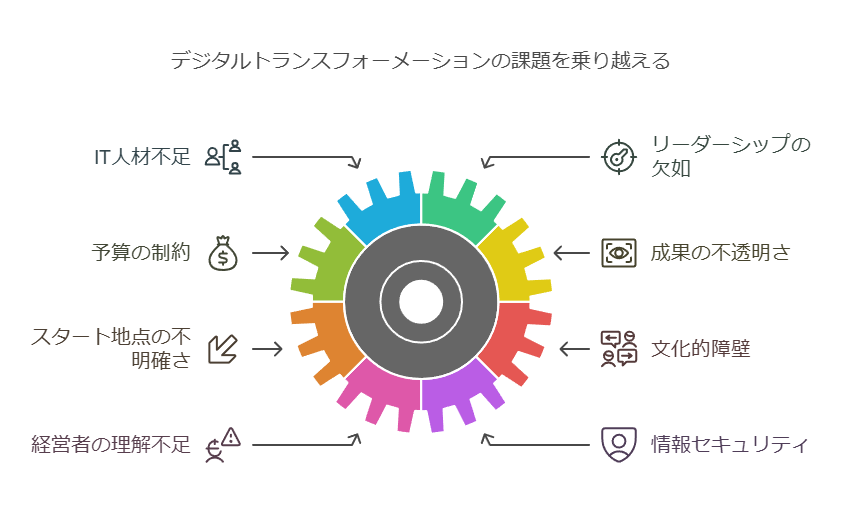

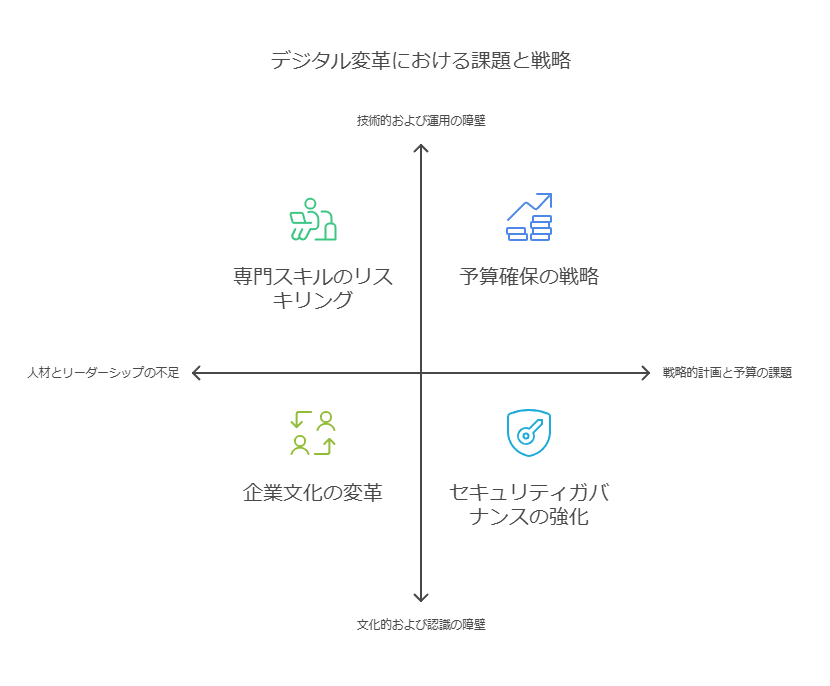

DX推進における課題

IT人材不足: 専門スキルを持つ人材の確保が難しい場合、アウトソーシングやリスキリングを検討します。

DX推進リーダーの不足: DXを牽引するリーダーシップが不足している場合、外部の専門家やパートナーとの連携を強化します。

予算確保の難しさ: 投資対効果を明確にし、経営層への理解を促進して予算確保を図ります。

具体的な効果の不透明さ: 初期段階からKPIを設定し、進捗を定量的に測定することで成果を可視化します。

DXのスタート地点の不明確さ: 現状の課題とデータ戦略を明確にし、段階的なアプローチでDXを推進します。

企業文化の課題: デジタル変革を支える企業文化の構築には、変革のビジョンを明確に示し、全社的な意識改革を進めます。

経営者の意識・理解不足: 経営層への教育や成功事例の共有を通じて、DXの重要性を認識させます。

情報セキュリティの確保: セキュリティの強化をDXの一環として計画し、ガバナンスを徹底します。

ビジョン・戦略の欠如: DXの長期的なビジョンと戦略を策定し、ロードマップを明確にすることで実行力を高めます。

既存システムのブラックボックス化: レガシーシステムの可視化と段階的なモダナイゼーションを進め、透明性を確保します。

1. 現状の問題提起と背景の整理

品質不正とデータ改ざんの深刻化 (2017年以降) 2017年以降、特に素材メーカーを中心に品質不正やデータ改ざんが相次いで発覚し、社会問題となりました。このような不正行為は、企業の信頼性を著しく損なうだけでなく、業界全体の信頼を揺るがす事態を招いています。2017年12月4日には、経団連が「品質管理に係わる不適切な事案への対応について」という声明を発表しましたが、その後も品質不正やデータ改ざんが続いているのが現状です。

2. 問題の根本原因の特定

生産計画の逼迫が不正の温床に 市場のニーズが高く、受注が集中する製品においては、ぎりぎりの生産計画が立てられることが多く、些細なミスや予測のズレが生産計画全体に狂いを生じさせることがあります。このような状況では、現場での不正行為を誘発しやすくなります。特に業績が上向いている企業ほど、組織全体で品質不正を引き起こすリスクを予防的に調査し、適切に把握することが重要です。

3. 現在の管理手法に潜むリスク

手作業管理によるデータ改ざんリスクの顕在化 現在、多くの企業で品質データの管理は、ExcelやAccessなどの手作業に依存しており、これはデータ改ざんのリスクを高める要因となっています。例えば、以下のようなケースが多く見られます:

検査データを手作業でPCへ入力

検査表や成績表をExcelやAccessで作成

検査データが部署ごとにバラバラに管理され、共有が不十分

このような状況が続けば、品質の不正が組織全体で見逃され、最悪のケースでは経営危機に繋がる可能性があります。

4. 解決策の提示

品質管理DXによるリスク軽減 品質不正を未然に防ぐためには、データ管理の属人化を排除し、組織全体でデータを一元管理することが不可欠です。これにより「品質の見える化」が実現し、品質管理のデータに対する内部統制が強化されます。

5. DXソリューションの提案と具体例の紹介

品質管理DXの実践例 従来、Excelや紙で管理されていた検査情報や規格情報をデジタルプラットフォームに集約し、一元管理することで、品質管理プロセスの効率化と透明性を確保します。これにより、品質データの不正リスクを低減し、組織全体で品質に対する信頼性を高めることが可能です。特に、化学・素材のプロセス加工製造業では、品質データの管理に課題を抱える企業が多く、このようなソリューションが有効です。

この文章では、問題の背景を明確にし、現状のリスクを整理した上で、解決策としての品質管理DXの重要性を提案しています。

DX時代におけるITサービスマネジメント(ITSM)の重要性

ITサービスマネジメント(ITSM):競争力の基盤

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、ITサービスマネジメント(ITSM) は企業の競争優位を支える重要な要素として再定義されています。IT部門はもはや「サポート機能」に留まらず、全社的な業務効率、サービス品質、顧客体験を向上させる戦略的役割を担っています。

しかし、適切なITSMツールが欠如している場合、以下の課題が生じ、組織全体の生産性を阻害します:

属人化:特定の担当者への依存により、業務の透明性と継続性が欠如。

非効率:手動管理によるリアルタイム状況把握の困難さ。

対応遅延:インシデント解決の遅れが業務全体に波及。

これらの課題を克服し、IT運用を標準化するためには、ITSMの強化が不可欠です。

課題分析:属人化と非効率の影響

1. 属人化のリスク

多くの企業では、問い合わせ対応やインシデント管理が特定の担当者に集中しており、進捗状況が共有されないケースが見られます。この状況は以下のリスクを招きます:

インシデントやリクエストが未対応のまま放置される。

特定の担当者に過度な負担が集中し、生産性低下や離職リスクを引き起こす。

2. 非効率な管理方法

手動によるインシデント管理や進捗追跡では、リアルタイムな状況把握が難しく、以下の課題をもたらします:

進捗確認やステータス共有の遅れ。

サービスレベルの低下。

IT部門全体のパフォーマンス低下。

解決策:ITSMツールの導入は、これらの課題を解決する鍵です。

ITSMツール導入による業務改善の成功事例

以下の事例は、ITSMツールの活用による具体的な成果を示しています:

リクエスト管理を効率化し、対応スピードの向上を実現。

ITサポート業務を自動化し、担当者の負担を軽減するとともに、インシデント対応の効率化に成功。

クラウド移行を通じて、運用コストの削減とリモート対応の改善を達成。

これらの事例は、属人化の防止や業務フローの最適化が、IT部門の効率性とサービス品質を大幅に向上させることを示しています。

DX時代のIT部門が直面する課題

デジタルトランスフォーメーションの加速により、IT部門には複数の施策を同時進行で推進することが求められています。具体的には以下が課題となります:

リソース不足

新規システム導入、既存システム刷新、セキュリティ強化に必要な人材や予算が不足。

施策の優先順位付けの困難さ

複数プロジェクトの同時進行により、全体状況の把握が困難になり、遅延や品質低下が発生。

負担増による担当者の疲弊

短期的な施策に追われることで、長期的な戦略立案が後回しになる。

これらの課題は、IT部門全体の生産性低下を招く要因となっています。

提言:DXを支えるITSMの強化戦略

1. 標準化の推進

ITSMツールの導入により、業務プロセスの可視化と標準化を実現します。これにより、属人化を排除し、業務の継続性を確保します。

2. 自動化の活用

AIや自動化を活用して、インシデント管理やリクエスト対応を効率化。これにより、IT部門のリソースを戦略的な業務に振り向けることが可能になります。

3. パフォーマンス指標の設定

業務改善の効果を測定するための具体的な指標(例:対応時間短縮率、インシデント解決率、コスト削減額)を設定します。

4. 部門横断的な連携

IT部門だけでなく、経営層や業務部門との連携を強化し、施策の優先順位付けや全社的な合意形成を図ります。

まとめ

ITサービスマネジメントの強化は、DX時代における企業競争力の基盤となります。属人化や非効率といった課題を解決し、標準化と自動化を通じてIT部門の生産性を向上させましょう。また、具体的な事例に学びつつ、組織全体での連携を強化することで、持続可能な成長を実現することが可能です。

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

医療情報システムにおける安全管理の重要性が高まり、特に医療DX(デジタルトランスフォーメーション)では保健医療データのオンライン管理と運用が必須となっています。このような背景から、医療機関は高度なサイバーセキュリティ対策を講じる必要があります。また、厚生労働省が「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」を改定し、医療機関に求められる対応が明確化されましたが、これに対応するためのITリソースや具体的な対策の理解が不足しているケースが散見されます。弊社はこれらの課題に対し、ガイドラインに準拠したセキュリティサービスを提供し、医療機関のDX推進を支援します。

医療DXの進展に伴い、保健医療データのオンライン管理と運用の重要性が増しています。しかし、このデータのオンライン化は、同時にサイバーセキュリティリスクを高める要因ともなります。実際、医療機関へのサイバー攻撃は増加傾向にあり、その結果、医療提供の停止やデータ漏洩など、致命的な影響を及ぼす可能性があります。このため、厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」を改定し、医療機関が直面する脅威に対処するための明確な指針を提供しています。

セキュリティ要件に準拠しながら医療DXを実現するには

ガイドラインでは、令和6年度中に医療機関が優先的に実施すべきサイバーセキュリティ対策が示されています。しかし、現場ではガイドラインの内容を理解していても、具体的な対応方法が分からない、または対応するためのIT人材が不足しているといった課題が存在します。弊社は、これらの課題を解決するために、ガイドラインに基づいた具体的かつ実践的なセキュリティサービスを提供しています。これにより、医療機関が自らのリソースに頼らずとも、セキュリティ要件を満たしつつ、効率的かつ安全にDXを進めることが可能となります。

期待感とのギャップ、「内製化」「DevSecOps」推進の現状

医療機関においても、セキュリティ対策の「内製化」や「DevSecOps」への取り組みが進められています。しかし、これらを成功させるためには、専門的な知識やスキルを持った人材が不可欠です。弊社は、医療機関が直面する技術的・運用的なギャップを埋めるための支援を行っており、具体的な導入計画の策定から実行までをサポートします。さらに、内製化のプロセスを加速させるためのトレーニングやツールの提供も行っており、医療機関が自律的にセキュリティ対策を強化できる体制を整えます。

3: 最終的な文章をまとめ、提案内容を強化する。

医療DXの推進において、保健医療データのオンライン管理は不可欠ですが、これに伴うサイバーセキュリティリスクの増大は避けられません。昨今、医療機関を標的としたサイバー攻撃が増加し、その結果として医療提供が停止するリスクが現実のものとなっています。厚生労働省はこの状況を踏まえ、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」を改定し、医療機関に求められるサイバーセキュリティ対策を明確にしています。

しかし、ガイドラインに準拠するための具体的な方法が分からない、または必要なIT人材が不足しているといった課題に直面している医療機関は少なくありません。弊社では、これらの課題に対するソリューションとして、ガイドラインに準拠したセキュリティサービスを提供し、医療機関が安全かつ効果的にDXを推進できるよう支援します。また、「内製化」や「DevSecOps」への取り組みをサポートし、専門的な知識やスキルの不足を補完するためのトレーニングやツールも提供します。これにより、医療機関は自律的なセキュリティ対策の強化と、持続可能なDXの実現が可能となります。

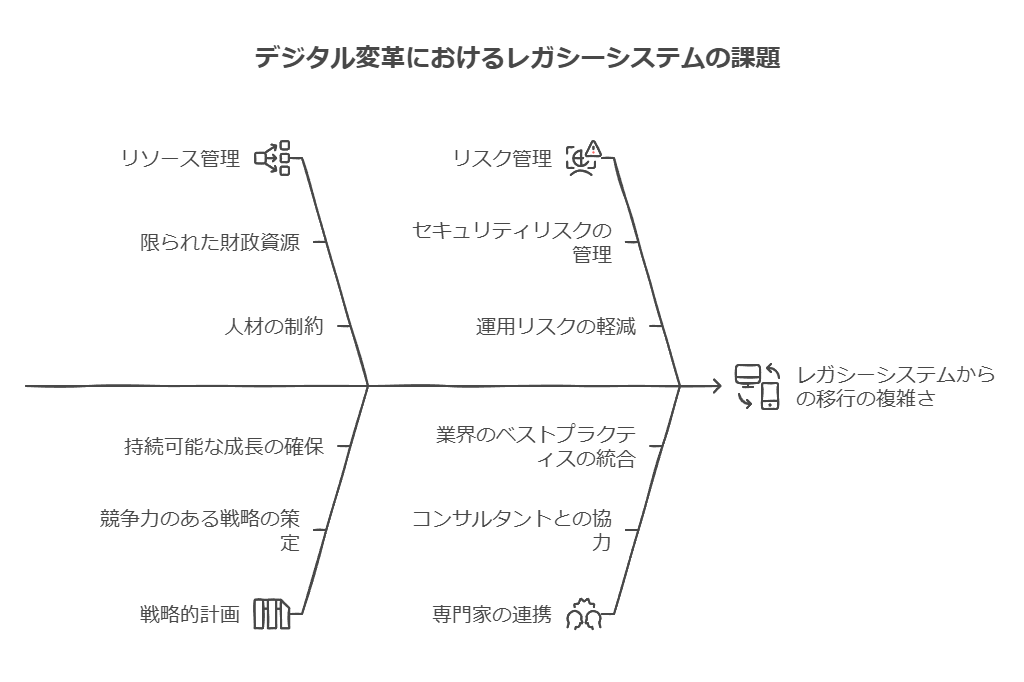

データドリブン視点で捉えるDX推進の現実と課題

1. デジタル化を難しくする組織構造と投資制約

歴史ある企業や確立された組織体は、過去のIT投資や減価償却スケジュールといった財務的制約を受けやすく、新たなデジタル化施策の推進が困難になりがちです。

一方、新興企業はクラウドネイティブな設計を前提とし、オンプレミスインフラの導入判断を後回しにできる柔軟性を持っています。

既存企業におけるDX推進の機会は、新規ワークロードの導入タイミングや、ハードウェア・ソフトウェアのリプレース時に限定される傾向にあり、市場環境や競合動向によって判断を迫られるケースも少なくありません。

これに対処するためには、データライフサイクル管理に基づくインテリジェントなデータ戦略を事前に設計しておくことが不可欠です。性能、可用性、セキュリティ、コンプライアンス、アジリティ、コストといった観点を多角的に評価し、最適な移行タイミングと施策を選択できる態勢を整えるべきです。

2. テクノロジーシフトとデータ活用戦略

実際にDXを推進できた企業は、次のテクノロジーへの移行を加速させています。

ソリッドステートストレージによる高速化

Software-Definedインフラによる運用柔軟性の向上

ハイブリッドクラウドによる環境最適化

さらに、クラウド・オンプレミスを横断する統合管理、AI/MLによるパフォーマンス最適化、大規模データのグローバル活用を通じ、オペレーションの効率化とビジネス価値創出を両立させています。

これこそが、未来型IT組織のあるべき姿です。

3. デジタル化時代のスピードと精度要求

イノベーションニーズの急増を背景に、多くの業界でDXが急速に進展しています。

デジタル時代における競争優位の鍵は、「スピード」と「精度」です。

これまで以上に短期間で、安全性を担保しながらアプリケーションとインフラを開発・提供・運用する能力が求められています。

IT運用部門は、

セキュリティを重視したアプリケーション開発・テスト・デプロイ

それらを支えるプラットフォームとインフラの構築

という面でDX推進を強力に支援する役割を担います。

4. クラウドネイティブとレガシー環境の融合

多くの組織では、クラウドネイティブアプリケーションの迅速な開発・展開のためにコンテナベースのアーキテクチャを採用しています。

しかしその一方で、物理ハードウェア、ネットワーク、ストレージ、外部セキュリティツールなど、多様なリソース統合が必要です。

この複雑さを乗り越え、迅速かつ精度の高い運用を実現するためには、IT自動化の導入が極めて有効です。

IT自動化は、DXのどのフェーズにおいても「アジリティ」「効率性」「信頼性」を高めるドライバーとなります。

5. DX推進における主要な課題(データ視点での整理)

| 課題領域 | 具体的な障壁 |

|---|---|

| 人材 | DX人材の確保・育成の困難さ |

| 資金 | DX投資予算の不足 |

| 技術 | レガシー環境の脱却と最新技術の習得不足 |

| 組織・文化 | 経営ビジョンの不明瞭さ、旧来文化の障壁 |

| システム基盤 | 既存システムのデジタル対応困難 |

| 評価・効果測定 | 費用対効果が不透明 |

| 規制・法制度 | 規制や業界慣行による制約 |

これらの課題を「データとエビデンス」に基づいて可視化・定量化し、優先順位を付けて対応することが、DX成功への最短ルートとなります。

データ主導型DX推進に向けた課題と戦略

歴史と確立した運営モデルを持つ組織は、過去の投資判断や減価償却スケジュールに基づく資産制約を受けやすく、結果としてデジタル化の実現は新興企業に比べて難易度が高い傾向にあります。

一方で、新たに設立された企業は、クラウドファーストを前提にインフラ投資の意思決定を柔軟に先送りできるため、デジタル環境への適応がスムーズです。既存組織がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める際には、レガシーシステムとの整合性、技術的負債、組織文化など多角的な課題を同時に考慮する必要があります。

DX推進の鍵となるのは、ワークロードの刷新やテクノロジー更新のタイミングを逃さず、データライフサイクルを意識したインテリジェントなデータ戦略を事前に設計・準備しておくことです。

これにより、導入やリプレースの最適な時期を定量的に見極め、リスクとコストを最小化しながら変革を成功に導くことが可能になります。

意思決定には、性能(Performance)、可用性(Availability)、セキュリティ(Security)、コンプライアンス(Compliance)、アジリティ(Agility)、コスト(Cost)といった多面的な指標をデータに基づきバランスよく評価することが求められます。

また、変革を進める企業は、ソリッドステートストレージ、Software-Defined Infrastructure、ハイブリッドクラウドといった最新技術を積極的に採用する傾向にあります。

さらに、クラウドとオンプレミス双方に跨るデータ活用基盤の整備、AI/MLを活用したオペレーション最適化、グローバル規模で収集される大量データの学習活用が、組織の競争力向上に直結します。これは、未来型IT組織の中核要素といえます。

現在、業界横断的に新しいサービスやイノベーション創出に対する期待が高まっており、それに応えるためにも、データ駆動型のスピードと精度の両立が成功の決め手となっています。

セキュリティを最優先事項としながら、迅速かつ正確なアプリケーションおよびインフラ開発・提供・管理体制を整備することが不可欠です。

IT運用部門は、単なるシステム保守運用を超え、データ活用によるサービス提供プロセスの最適化、開発・テスト・デプロイ環境の高速化をリードする存在となっています。

デジタルトランスフォーメーション・プロジェクトにおいて、IT運用の高度化はプロジェクト成功率に直結します。

多くの組織がコンテナ技術を採用し、クラウドネイティブなアプリケーション開発・運用基盤を構築していますが、この運用には依然としてハードウェア、ネットワーク、ストレージ、セキュリティツールなどの外部リソースが重要です。

クラウドネイティブと従来環境の統合には、IT自動化と運用データ分析が不可欠であり、運用速度・精度の向上を実現します。

データドリブンなIT自動化の導入は、DX推進におけるアジリティ、運用効率、リスク管理の高度化に直結し、変革スピードの向上に貢献します。

デジタルトランスフォーメーション推進における主要課題

人材確保・育成の難しさ:データサイエンスやクラウド、AI領域の人材不足

資金・予算の確保の難しさ:DXにかかる投資対効果の定量化不足

レガシービジネスからの脱却困難:業務プロセスのデジタル化遅延

経営ビジョン・戦略の不透明性:データを起点としたビジネス戦略策定の欠如

デジタル技術力の不足:ICT基盤、AI・IoT活用に必要なスキルセット不足

既存システム・サービスのデジタル化困難:データ構造の最適化・モダナイズが進まない

費用対効果の見えにくさ:DX施策のROI(投資収益率)分析が不十分

規制・制度による障壁:データプライバシー・業界規制への対応難航

企業文化・業界慣習の変革困難:データドリブンな意思決定文化の醸成不足

このように、データ起点で戦略を構築し、各課題に対して定量的に分析・対応していくことが、現代のDX推進には不可欠です。

モダナイズされたITインフラストラクチャとデータインテリジェンスの重要性

現代のITインフラストラクチャは、半導体ストレージ、AI/ML、Software-Defined Infrastructure、クラウドといった最新技術の統合によって進化を遂げています。これらの技術は、急速に変化するビジネス環境において、高い処理性能、可用性、スケーラビリティ、管理性、アジリティといった要件を、コスト制約の中でバランスよく満たすために不可欠です。

特に、企業のワークロードがクラウドとオンプレミスの両方にまたがるハイブリッドクラウド環境は、柔軟性と最適性の観点から急速にスタンダードとなりつつあります。しかし、インフラのモダナイズは管理負荷を著しく高め、従来の手動管理では複雑性に対応できない状況が加速しています。データドリブンな運用へのシフトが不可避となっており、時間の経過とともにこの傾向は一層強まるでしょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、インフラ管理に求められるスキルセットも進化し、AI/MLやビッグデータ分析を活用した高度な自動化が必須となります。単純なスクリプト自動化だけでは対応できず、データ解析に基づく予測型・適応型のインテリジェント運用が求められています。IDCの予測によれば、今後2~3年で、こうしたデータ駆動型運用が主流となり、ITリソースの最適活用と業務効率の向上を実現するでしょう。

また、データインテリジェンスを効果的に活用するには、システム全体の可視化(エンドツーエンドのオブザーバビリティ)が不可欠です。従来のサイロ化された管理やトラブルシューティング手法では、スタック全体にわたるリソース消費、構成変更、障害の影響範囲をリアルタイムに把握することが困難です。しかし、AI/MLを活用したビッグデータ分析により、これらの複雑な相互依存関係を理解・対応できる新たな運用パラダイムが確立されつつあります。

データは、単なる副産物ではなく、ビジネス競争力を左右する戦略資産へと変貌しています。ITインフラストラクチャの管理戦略も、データライフサイクルマネジメントを中心に設計する必要があります。データは生成、保管、分析、活用、アーカイブ、そして廃棄に至る各段階で最適に管理されなければなりません。この一連のプロセスを支援するのが、AI/MLベースのインテリジェンスです。特に、データ寿命が数十年に及ぶ場合においても、戦略的なデータガバナンスとコスト最適化を可能にします。

総じて、インフラストラクチャの効率的かつ費用対効果の高い管理には、統合的なデータ戦略とインテリジェンスの活用が不可欠です。

現在、DXはIT組織に対して「思考の転換」を強く要求しています。既に、デジタル変革を成功させた企業(デジタルリーダー)と、取り残される企業(デジタルラガード)の格差が顕在化しています。成功企業は、データ中心のアプローチによってビジネス成果を最大化していますが、その実行方法は各企業の産業特性やビジネスモデルによって異なります。

これからのCIOおよびITリーダーには、既存の枠組みにとらわれず、データを基軸とした未来志向のデジタル戦略を描き、推進する力が求められています。

データドリブン経営を支えるDX推進支援サービスのご紹介

企業の持続的成長に不可欠なデジタルトランスフォーメーション(DX)は、社内の現状課題の可視化・分析に基づく要件定義から、システム開発・保守運用に至るまで、一貫した専門的支援が必要となっています。当社では、スペシャリストによるDX推進支援サービスを提供し、企業のデータ活用型経営を実現します。

現在、DX推進は大企業に限らず、中堅・中小企業においても急速に重要性を増しています。特に「人手不足」「事業拡大」を課題とする企業では、DXによる業務効率化や新規ビジネス創出への期待が高まっています。DX推進の本質は、単なる業務のデジタル化ではなく、データとデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出にあり、競争優位性を確立するための戦略的取り組みが求められます。

経営に必要なデータを収集・分析・活用することにより、

新たな商品・サービス開発

顧客体験の革新

業務プロセスの最適化

など、事業拡大の多様な可能性が生まれます。

しかし、中堅・中小企業では、日々の事業運営に追われる中でDX推進に十分なリソースを割くことが難しく、IT人材不足やノウハウ不足に直面し、推進速度が遅れたり期待する成果が得られないケースが多く見受けられます。さらに、IT人材市場全体の供給不足も相まって、自社での人材確保・育成が難航し、悪循環に陥るリスクもあります。

現状課題のデータ分析による可視化

要件定義フェーズでのデータドリブンな支援

システム開発・運用までを一気通貫でサポート

を行い、限られたリソースでも着実にDX成果を上げるための伴走型支援を提供します。

また、DX推進においては、単なるシステム導入にとどまらず、インテリジェントデータ戦略の策定が不可欠です。IDCの調査によれば、データ中心のビジネスモデルを最大限に活用する「デジタル化達成企業(Digital Achievers)」は、ビジネス成果において明確な優位性を示しており、DX成功とデータ活用度合いには強い相関が存在することが示されています。

こうしたデータドリブン経営を支えるためには、インフラストラクチャのモダナイゼーションとともに、

ソリッドステートストレージ

AI/ML活用

Software-Definedインフラストラクチャ

クラウド技術

の適切な導入・統合が求められます。しかし、新技術導入により管理の複雑性も増大するため、データアナリティクスやAIベースの運用最適化が不可欠です。

当社では、DX推進における「ノウハウの提供」「人材不足への具体的対策」「成果に直結する実行支援」を通じ、データドリブン経営実現のパートナーとして企業の未来志向の変革を支援します。