目次

データマネジメントの重要性

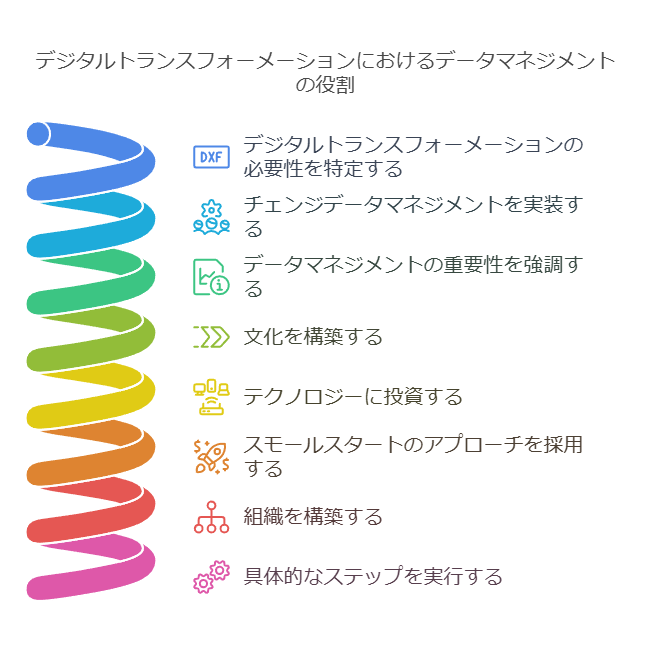

デジタルトランスフォーメーション(DX)を成功させるには、チェンジデータマネジメント(CDM)が不可欠です。変革を管理するプロセスは技術的な課題だけでなく、従業員の日常業務にも深く関わるため、組織文化や人材マネジメントの観点からも難易度が高いのが特徴です。

DXを円滑に進めるためには、早期から社内の支持者を見つけ、変革のプロセスに積極的に関与させることが重要です。これにより、変革の推進力が社内全体に広がり、従業員が改革に対するモチベーションを持つことが可能になります。

「私たちのチームの役割は、企業が適切なペースで変革を進め、各従業員のレベルにまで気を配っているかを確認することです。変革の受け入れ方には個人差があり、一律のアプローチは効果を発揮しません。そのため、私たちは各従業員のニーズに応じたカスタマイズされたアプローチを取り入れています。」

適切な文化の構築

デジタルトランスフォーメーションの最も重要な要素の一つは、企業文化の再構築です。例えば、GEは迅速な意思決定、失敗からの学習、新しい人事管理プロセスを軸に文化を再定義しました。特にテクノロジー分野での競争力を高めるためには、イノベーションが成功するための職場環境を整えることが重要です。これには、変革に柔軟に対応できる組織文化を築き、技術革新を進める土壌を作ることが不可欠です。

テクノロジーへの投資

DXは継続的なプロセスであり、明確な終わりが存在しないため、企業は常に適切なテクノロジーに投資するための体制を整える必要があります。例えば、GEはロボティックプロセスオートメーション(RPA)、人工知能(AI)、人材テクノロジーなどの新技術を早期に導入するための「デジタルテクノロジー協議会」を設け、現場での導入を加速させています。

「IT部門は組織全体を広く見渡すことができるため、デジタルトランスフォーメーションがどのようにビジネスに影響を与えるのかを深く理解することが重要です。そのためには、業務の詳細な実態を把握し、ビジネスの現場でDXがどのように役立つかを評価するための時間を確保することが不可欠です。」

このアプローチは、CTOやデジタルリーダーがDXを効果的に推進する際の基盤となり、変革を成功に導くための重要なステップを提示しました。

データマネジメントの背景、データ整理とデータマネジメントの重要性

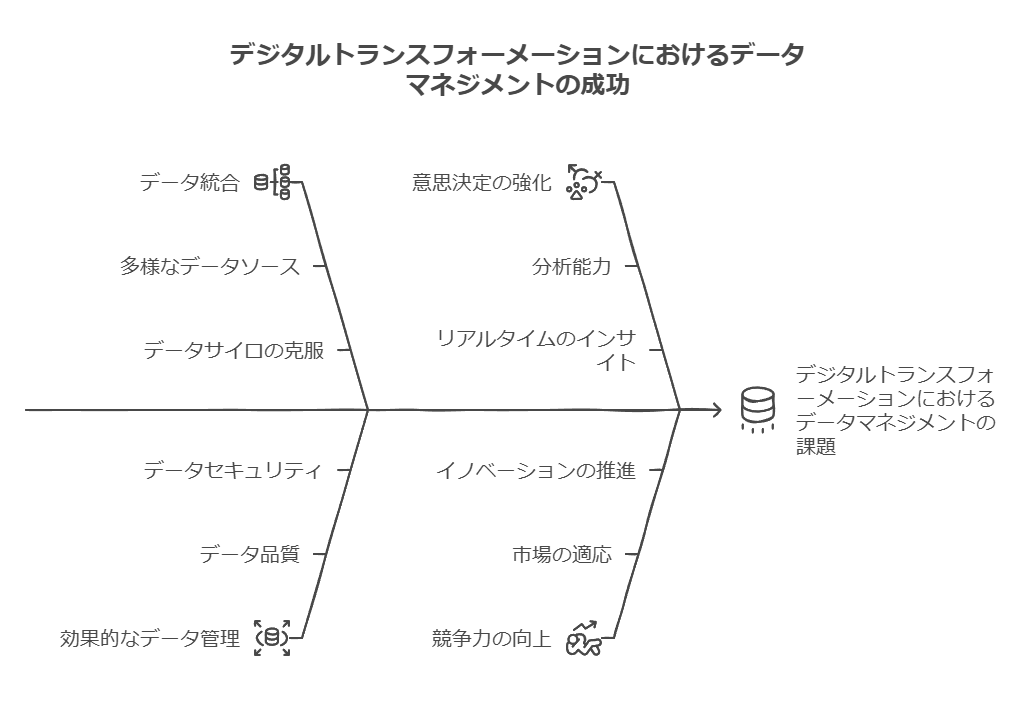

ビジネス環境の急激な変化により、企業は膨大なデータを活用して競争力を維持・向上させる「データ活用時代」に直面しています。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、企業が保有する業務データだけでなく、センサー、ログ、SNS、動画、音声など、さまざまなデータソースを統合・管理し、意思決定に役立てることが求められています。データマネジメントはその土台であり、データの効果的な管理と活用が、DX成功の鍵を握る重要な要素です。

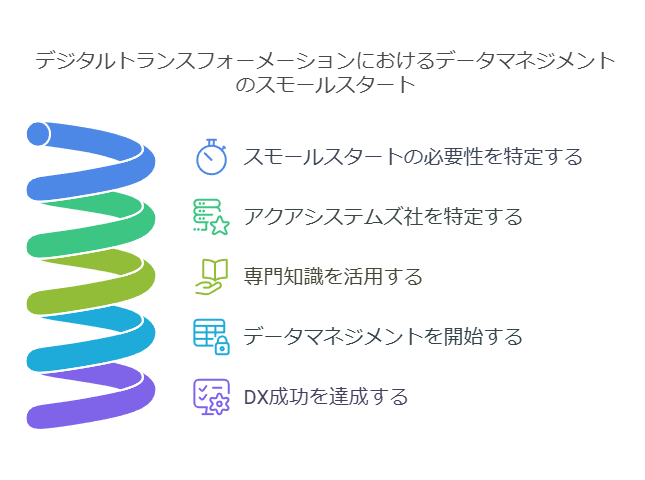

2:スモールスタートで進めるデータマネジメント

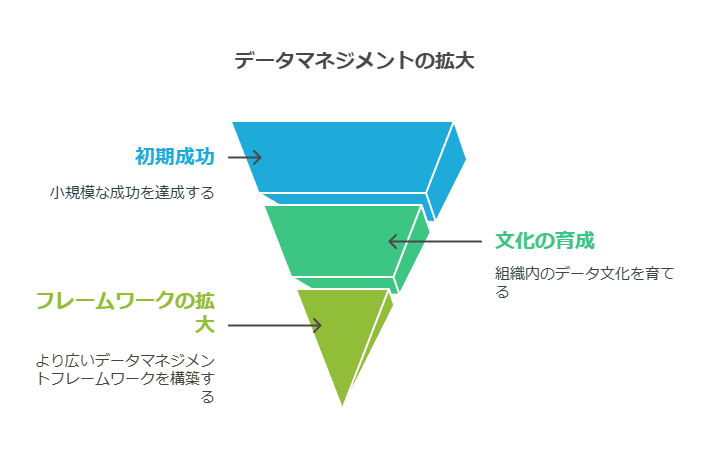

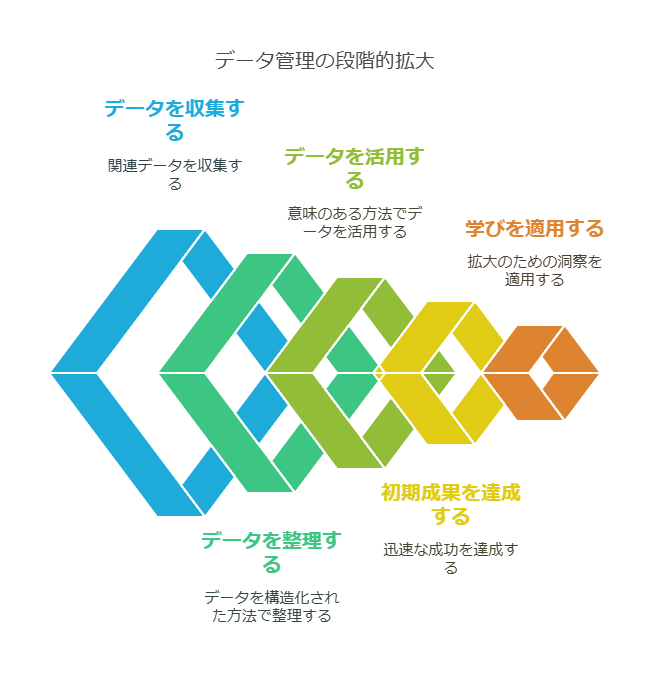

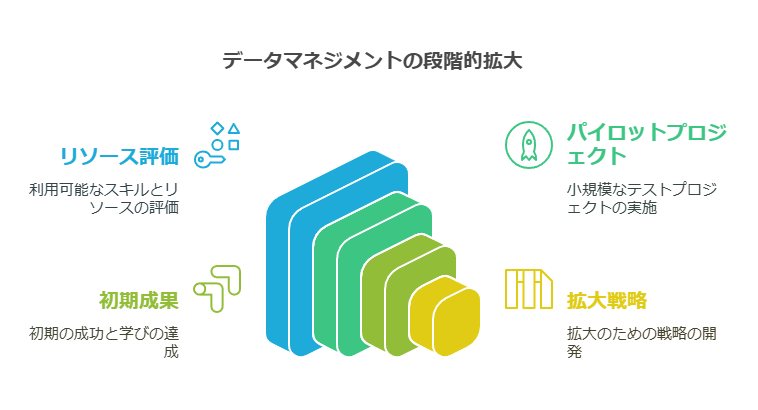

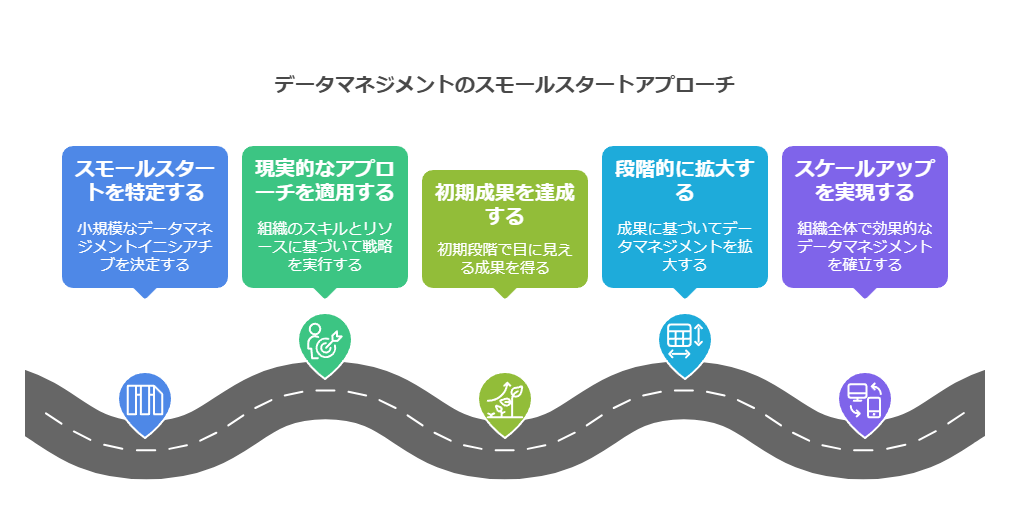

データマネジメントの導入は、いきなり大規模なプロジェクトとして進めるのではなく、スモールスタート(小規模で開始し、段階的に拡大する手法)を取ることが成功への道筋となります。これにより、初期段階で組織内のスキルやリソースに応じた現実的なアプローチを取ることができ、早期に成果を出しながら徐々にスケールアップすることが可能です。

スモールスタートの具体的な例としては、まず特定の部門や業務プロセスに焦点を当て、その領域でデータを収集・整理・活用することで、即効性のある成果を出すことが挙げられます。このプロセスは、全社的なデータマネジメントの体制を構築するための基盤となり、組織全体での展開をスムーズに進めるための貴重な学びとなります。

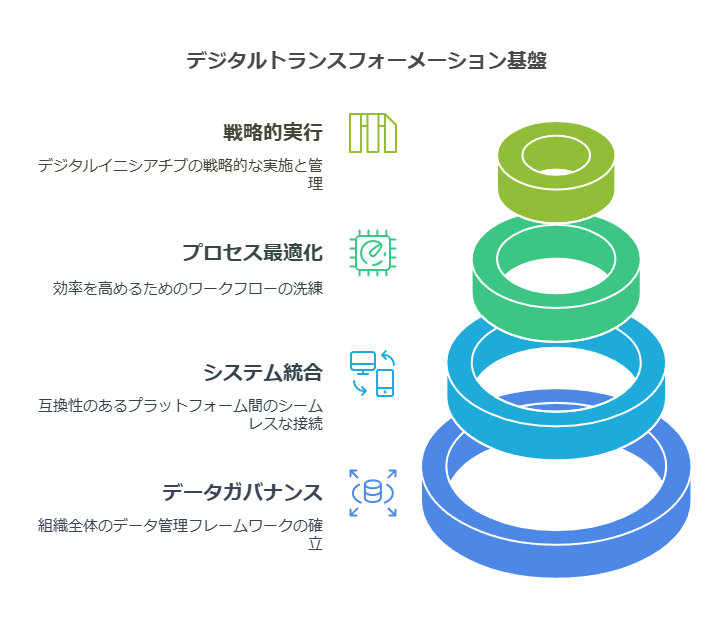

3:データマネジメントの組織作り

データマネジメントを進める上で、組織全体での協力が不可欠です。特に、データの管理や活用は一部の専門チームに任せるだけでは不十分で、各部門がデータを活用する文化を築く必要があります。データガバナンスのルール策定や、データリーダーの配置によって、データが組織全体で効率的かつ統一的に活用されるようになります。また、データの信頼性や品質を維持するためのプロセスも重要であり、これにはツールやテクノロジーの活用だけでなく、組織内の意識改革も含まれます。

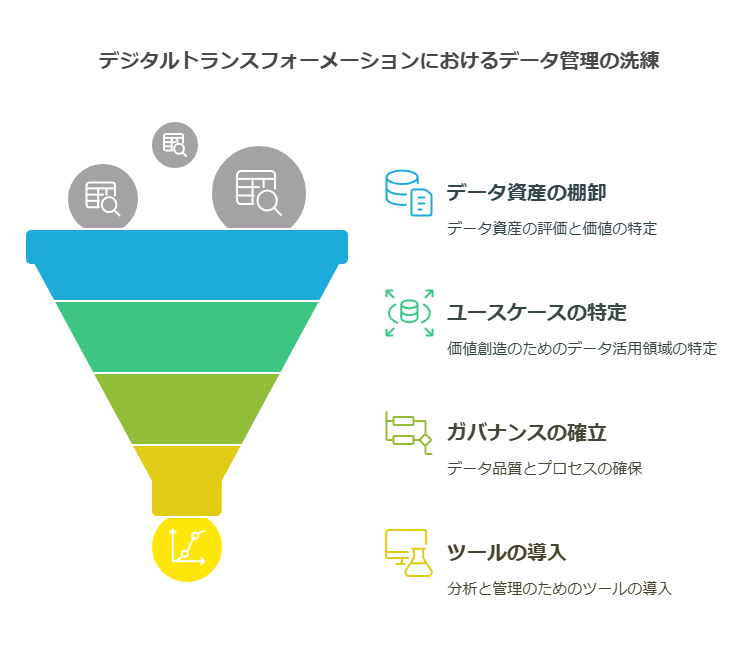

4:DXにおけるデータマネジメントの具体的ステップ

DX推進において、まず取り組むべきはデータの現状分析と目標設定です。以下のステップがスモールスタートの具体的なアプローチとして推奨されます。

データ資産の棚卸:企業が保有するデータの現状を把握し、どのデータがビジネスに価値をもたらすかを評価します。

データ活用のユースケース選定:限られたリソースで最も効果的な成果が得られる領域を特定し、データ活用のユースケースを設定します。

データガバナンスの確立:データの品質を確保し、統一的に活用できるルールやプロセスを整備します。

分析ツールやDB製品の導入:データ基盤を支えるためのツールや技術を導入し、スモールスタートに基づいて段階的に拡張します。

データコンサルタントの視点からの推奨

データマネジメントの成功には、単に技術やツールを導入するだけではなく、組織内のデータ文化を育てることが不可欠です。スモールスタートは、リスクを最小限に抑えながら迅速な効果を得られるアプローチであり、全社的なDXを支える基盤となります。データコンサルタントとしては、まずは小規模な成功事例を作り、その成功をもとにデータマネジメントのフレームワークを全社的に拡大していくことを推奨します。

多くの企業がデータ移行やDX推進を進める中で、自社にとって最適なソリューションを判断できず、有効なアクションを取れていない状況が見受けられます。これは、特にデータの有効活用に対する具体的なイメージが欠如しているために生じる課題です。

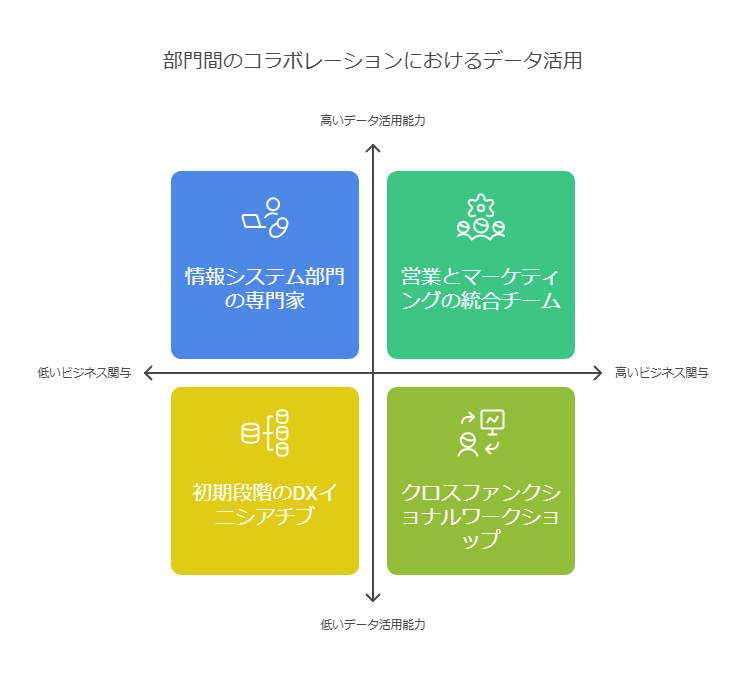

情報システム部門とビジネス視点のギャップ

DX推進を主導するのは、通常、情報システム部門であるケースが多いです。しかし、DXの本質はデータをビジネス価値に変換することであり、これは直接事業に携わる部門(例えば営業やマーケティングなど)の視点が欠かせません。一方で、情報システム部門は通常、事業そのものへの関与が少なく、ビジネスでのデータ活用方法を具体的にイメージできないことがしばしばあります。これがDX推進における一つの大きな障害となり、データマネジメントの進展を妨げる要因です。

スモールスタートで実践するデータマネジメント

企業がDX推進を成功させるためには、まずはデータマネジメントを小規模から段階的に導入する、いわゆるスモールスタートが重要です。アクアシステムズ社のようにデータベース構築の実績が豊富で、業界トップクラスのデータベース技術を誇る企業が提供する知見を活かし、スモールスタートでデータマネジメントを始めることが、DX成功のカギとなります。

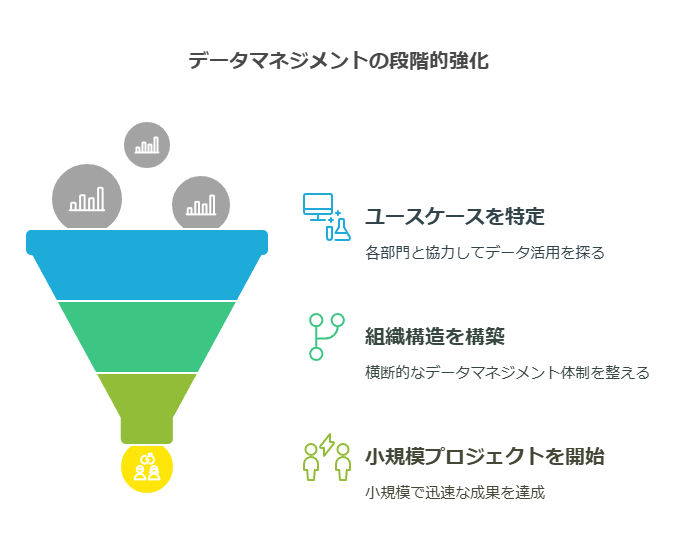

まずは以下のステップでスモールスタートを進めます。

データ活用のユースケースを特定: 各事業部門と連携し、ビジネス課題を解決するためにデータをどう活用できるかを具体的に検討します。ここで、情報システム部門が技術的なバックボーンを提供し、データ活用の土台を整備します。

データマネジメントの組織体制構築: DX推進において、単一部門だけではなく、横断的にデータマネジメントを担う組織体制を整えることが不可欠です。データ管理を効率化し、全社的なデータ活用を進めるためには、データリーダーやデータガバナンスの導入が重要です。

早期に成果を出すスモールスタート: 小規模なプロジェクトから開始し、短期間で成果を出すことで、組織全体のDXに対する理解と協力を促進します。これにより、データマネジメントを段階的に拡張し、全社的な取り組みへと発展させることが可能です。

情報システム部門への具体的アドバイス

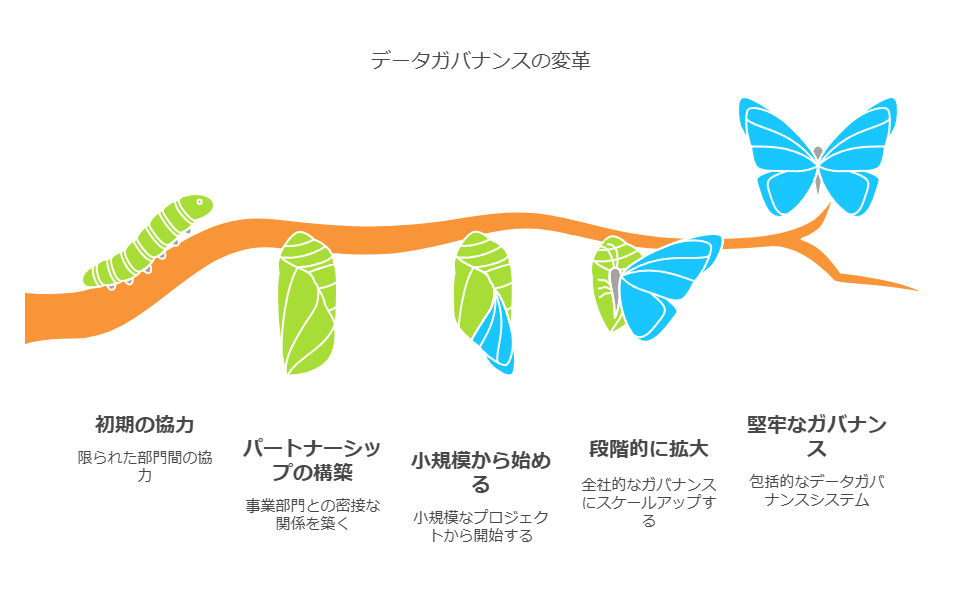

情報システム部門の方々にとって、データマネジメントをどのように実現すればよいかは大きな課題かもしれません。そこで、スモールスタートの導入に向けた具体的なガイドラインを提供します。

ビジネス部門との協力体制を築く: 情報システム部門は、データ基盤の技術的な構築だけではなく、事業部門と密接に連携し、データの価値を引き出す役割を担います。ビジネス課題の理解とデータ分析の結果を踏まえた、具体的なアクションプランを共に策定します。

段階的に進めるデータガバナンスの整備: まずは小規模なプロジェクトから始め、徐々に全社的なガバナンス体制を確立します。データの品質やセキュリティを確保し、業務プロセスに取り入れやすい形で進めることが求められます。

情報システム部門がこれらのアプローチを活用することで、スムーズにDX推進を進める土台を構築できます。

データコンサルタント視点から見るデータ完全性の重要性とデータ管理機能

データコンサルタントの視点から見ると、データ完全性(正確性、一貫性、整合性)は、データに基づいた意思決定やAI活用において不可欠な基盤となります。このデータ完全性を実現するためには、多岐にわたるデータ管理機能が必要です。Precisely Data Integrity Suiteは、データ統合、データ可観測性、データガバナンス、データ品質、ロケーションインテリジェンス、データ強化といった主要な機能カテゴリーを提供します。

これらの機能はモジュール化されているため、全てを一度に導入する必要はなく、組織の特定のデータ管理ニーズやシステム状況に合わせて必要な機能のみを選択し、稼働中のインフラ(既存のデータ基盤)と並行して運用できる点が大きな特徴です。これにより、導入コストデータや運用負担を軽減できます。これまで導入コストデータの問題でデータ完全性への取り組みに踏み出せなかった組織も、自社のビジネスやシステム状況に関するデータに基づきスモールスタートし、機能を段階的に拡張しながらデータドリブン型経営(データに基づいた意思決定と組織運営)を目指すことが可能です。これは、データ駆動型組織への変革をデータ管理の側面から支援するアプローチと言えます。

Precisely Data Integrity Suiteの各カテゴリーが提供するデータ管理機能の概要は以下の通りです。

データ統合

データ統合機能は、データのサイロを解消し、レガシーシステム(古いデータ構造やデータ連携メカニズムを持つシステム)をデータパイプラインを通じて手早く次世代システム(最新のデータ構造やデータ連携メカニズムを持つシステム)にデータ連携させる機能を提供します。複雑なデータフォーマットや、メインフレームやIBM iなどの異なるデータソースからのデータを、さまざまなオンプレミスシステムやクラウドサービスと連携可能である点は、多様なデータ環境におけるデータ統合能力を示唆します。バッチ処理やリアルタイムのデータ取り込みといった、多様なデータ統合メソッドを利用することで、IT部門と業務部門の両方が常に最新のデータ(リアルタイムデータ、近リアルタイムデータ)を扱えるようにし、データ鮮度とデータアクセスの向上に貢献します。

データ可観測性

データ可観測性は、パーソナライズされたデータ分析を実現するための機能です。データ品質状況を定量的にスコアリングし、異常データ(データパターンからの逸脱)の傾向をデータに基づいて可視化する点を強調できます。デフォルトで提供される分析項目(統計値分析、電話番号分析、電子メール分析、クレジットカード分析、日付分析、文字分析など)は、特定のデータタイプやデータ特性に関するデータ分析機能を提供し、データ品質の監視と異常検知をデータに基づき行うためのツールとして機能します。

データガバナンス

データガバナンス機能は、部門ごとに異なるデータポリシーやルール(データガバナンスの要素)の下で管理されているデータを、全社の視点(一元的なデータガバナンス)で監督およびサポートするための機能を提供します。具体的には、企業独自の用語を定義するビジネスグロッサリー(データカタログ機能の一部)や、データポリシー管理機能を提供します。これらの機能を活用することで、企業はデータの出どころ(データリネージ)や意味(データ定義、メタデータ)、信頼性(データ品質)、所有者(データオーナーシップ)、ビジネスに与える影響(データ影響度分析)など、データの知識を深めることできます。これは、データに基づいた透明性と説明責任を確保する上で不可欠です。

データ品質

データ品質機能は、データクレンジングや名寄せ(重複データの特定と統合)といったデータ品質向上機能を提供します。これにより、正確で一貫性があり、運用システムと分析システム全体の目的に適したデータを作成することが可能となります。具体的な機能として、書式/表記の統一、重複データ判断、不正/欠損データの特定、訂正、補完といったデータクレンジング機能、および住所検証(入力住所と最新住所の比較による精度特定)、市区町村統合前の古い住所から新しい住所への変換といったロケーションインテリジェンスに関連するデータ品質機能を提供します。

ロケーションインテリジェンスとデータ強化

Precisely Data Integrity Suiteは、上記以外にもロケーションインテリジェンス(地理空間データ分析)とデータ強化(外部データとの連携によるデータ価値向上)といったカテゴリーを提供し、データ完全性やデータ活用の向上に貢献します。

データコンサルタントとして、組織のデータ完全性向上、データガバナンス強化、およびデータ駆動型ビジネスへの変革を支援するために、Precisely Data Integrity Suiteのようなデータ管理ソリューションの導入と活用をデータ分析に基づき評価・推奨します。

データコンサルタント視点から見るデータ完全性、ロケーションインテリジェンス、およびデータマネジメント技術の進化

データコンサルタントの視点から見ると、データスチュワードシップは、組織におけるデータの適切な定義と利用を推進するための重要なデータガバナンス活動です。データ完全性(正確性、一貫性、整合性)を確保するためには、データスチュワードシップを含む多角的な取り組みが不可欠です。

PreciselyがPitney Bowesソフトウェア事業を買収して実現したロケーションインテリジェンスカテゴリーは、GISソフトウェアを基盤とした地理空間データ活用機能を提供し、データ完全性の価値をさらに高めることにつながります。ジオコーディングによる位置データ整理、地図上へのマッピングによるデータ可視化、および空間分析が可能であり、例えば位置データに災害リスク情報、ライフスタイルデータ、交通・人口流動データ、時系列統計データなどのさまざまな関連データを付与することによりデータをさらに強化し、これらのデータの相対関係をデータ分析することで、新たな関係性や傾向を見いだし、より的確なデータに基づいた意思決定に結び付けることが可能になります。

データ強化機能は、最新のロケーション、ビジネス、消費者データといった外部データを提供することで、企業の社内データを補完し、データ資産の質と網羅性を向上させる機能です。米国の例として、住所、行政界、人口統計情報、道路など9000件を超える属性と、400件以上のデータセットにより、社内データ強化を支援するデータ提供能力を有しています。

Precisely Data Integrity Suite:データ完全性のための統合機能とデータドリブン経営支援

これらの機能(データ統合、可観測性、ガバナンス、品質、ロケーションインテリジェンス、データ強化など)を通じてデータ完全性をワンストップで実現し、データドリブン型経営(データに基づいた迅速かつ的確な意思決定と組織運営)を支援するのがPrecisely Data Integrity Suiteです。クラウドDWHであるSnowflakeや、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azureなどの主要クラウドサービスとのデータ連携強化と、機能アップデートが着々と進んでいる現状は、ハイブリッド・マルチクラウド環境におけるデータ管理のニーズに応えるベンダーの取り組みを示しています。今回の機能統合で必要な機能が全て揃ったわけではなく、さらなる完成形を目指して、引き続き機能拡充を図るというベンダーの今後の展望にも期待が寄せられます。

Precisely Data Integrity Suiteが提供する他の主要機能として、以下の点が挙げられます。

データカタログ: メタデータを収集して検索可能なデータカタログを作成する機能を提供します。これは、データソース、データ定義、データリネージといったデータに関するデータ(メタデータ)を一元管理し、組織内のデータ利用者が適切なデータ資産を容易に発見できるようにするための重要なツールです。

メトリクス&スコアリング: データ品質の評価結果(データ品質メトリクス)を総計し、データガバナンススコアをデータ群(例えば、特定のデータベース、テーブル、ビジネスドメインなど)ごとにデータに基づき提示する機能です。これは、データ品質とデータガバナンスの状況を定量的に把握し、改善活動をデータ駆動で推進するためのツールとして有効です。

ワークフロー: ワークフロー機能は、データ収集、データ変換、データ品質チェック、データ統合といったデータ管理プロセスを自動化し、効率的なデータパイプラインを構築するために使用されることを示唆します。

データ量増大トレンドとデータ処理基盤の進化

この数年間で、インテリジェントデータプラットフォーム(データ収集、管理、処理、分析、活用を統合的に行うプラットフォーム)を可能にする多くのデータトレンドや機能が出揃いました。データは爆発的に増え続けており、2025年までには世界で1年につき163ZB(1ゼタバイトは10億テラバイト)のデータが生成されるという予測データは、このデータ量増大の規模を示すものです。この数値には、モバイルコンピューティングやソーシャルメディアデバイス、IoTセンサーを通じたインターネット、ログやその他のプロセスおよびワークフロー関連のソースに基づくマシン生成データから収集されるデータが含まれます。この膨大なデータを活用して企業にビジネス価値をもたらす能力は、企業の今後の成功にとって、市場での成功だけでなく社内の作業を効率的に最適化するためにも不可欠となる点を強調できます。

SSD(Solid State Drive)などのように、市場で広く使われる製品へのソリッドステートテクノロジーの使用は、リアルタイムのワークロード(データ処理要求)のレイテンシー要件(データ処理遅延)だけでなく、大規模なデータセットをタイムリーにデータ移動およびデータ分析するためのスループット(データ転送量)と帯域(データ転送速度)にも対処する性能をもたらします。また、汎用のプライマリーワークロードでのソリッドステートテクノロジーの幅広い使用(現在はセカンダリーワークロードでの使用も増えている)が、リソースの活用を格段に改善し、非常に低いレイテンシーによって負荷がかかった状態でのストレージのレスポンスタイム(データ応答時間)をより的確に予測できる点を強調できます。これは、高性能なデータ処理基盤を構築する上で不可欠な技術であり、データ分析やリアルタイムアプリケーションの性能向上に貢献します。データコンサルタントとして、これらのデータ管理技術の進化とデータ量増大トレンドを踏まえ、お客様のデータ戦略策定とデータ基盤構築を支援します。

データコンサルタント視点から見る製品開発現場におけるデータ管理とノウハウ活用の課題

データコンサルタントの視点から見ると、現在の製品開発現場では、上流から下流工程にわたる設計データや製造データが各部署やシステムにデータ分散している現状があります。そのため、設計者が新たな設計を行う際、同じ仕様の図面は見つけられても、形状が類似する図面や、それに関連する過去の設計仕様データ、製造時の不具合データ、顧客からのフィードバックデータといった関連データを効率的に発見し、データ活用することが難しいデータ管理上の課題に直面しています。

必要なデータを効率的に見つけられないことは、データを探す時間の無駄(運用効率データ低下)につながるだけでなく、「あの人しか知らない」といった特定の担当者へのデータ依存(属人化リスク)を高めます。こうした状況を放置すると、データ分析に基づかない同じ過ちを繰り返すだけでなく、貴重なノウハウデータや知見データが時間の経過や人材の異動・退職により失われてしまうデータ損失リスクがあります。データコンサルタントとして、設計者が必要な情報を必要なタイミングで、素早く正確にデータ検索・データ共有し、効果的にデータ活用できるデータ活用メカニズムの構築が不可欠であると提言します。これは、データ駆動型設計プロセスを実現するための基盤となります。

過去データからノウハウを引き出すAI活用ソリューション:設計AIエージェント「タグっと」

開発部門内に散らばる過去データからノウハウを引き出す方法として、ミラリンクが提供する設計AIエージェント『タグっと』のようなAI活用ソリューションの活用は有効なアプローチです。『タグっと』は、過去の図面情報と関連資料(設計データ、製造データ、顧客フィードバックデータなど)をデータ統合し一元管理することで、設計プロセスを劇的に効率化する方法を提供します。具体的なデータ活用例と共に、その機能詳細を解説することを示唆します。『タグっと』を、製造業の設計・開発に特化したAIエージェントとして位置づけ、設計者が抱える「必要な図面や資料データが見つからない」「過去の情報をデータ活用できない」といったデータ活用上の課題を解決するために開発されたソリューションであることを説明します。データを取り込むだけで、AIが自動的にタグ(メタデータ)を付け、検索性を大幅に向上させる機能を持つ点を強調できます。これにより、流用可能な類似図面のデータ検索はもちろん、クレーム情報データやDRBFMデータなどの関連資料も素早くデータ検索できるため、属人化している知識(暗黙知データ)をデータ共有によって形式知化し、誰もが共有・活用できる環境に変え、データ分析に基づいた同じ失敗を未然に防ぐ効果が期待できます。

ミラリンクは、製造業の現場ノウハウを活かしたデータ分析に基づいたコンサルティングと、ニーズに応じた柔軟なシステム開発を強みとしています。一般的なパッケージシステムの提供やコンサルティングにとどまらず、組織や経営の視点から業務改革をデータ駆動で支援し、効率的なシステム運用(システム運用効率データ)との両立を追求することで、本質的な業務改革を実現するアプローチをとっている点を評価できます。これは、データコンサルタントとして、データ管理技術だけでなく、組織文化や業務プロセスも含めた包括的なデータ活用支援を行うことの重要性を示唆しています。

Informatica:エンタープライズ向けクラウドデータマネジメントのリーダーシップ

デジタル変革が進む中で高まるデータへの期待に応えるエンタープライズ向けクラウドデータマネジメント分野において、Informaticaは市場リーダーとして位置づけられます。デジタル変革によって、より良いサービスを、素早く、便利に、低コストで利用したいという期待(顧客エクスペリエンスデータ、運用効率データ、コストデータに関する期待)が高まっている現状は、企業のデータ活用能力がビジネス成功の鍵となっていることを示唆します。企業が状況に応じてデータ駆動で変化する必要がある点を強調し、そのヒントが「データ」にあることをデータコンサルタントは認識しています。

Informaticaは、俊敏性の向上(データアクセス、データ処理の迅速化)、新たな成長機会の獲得(データ分析による新規ビジネス機会創出)、新しいソリューションの開発(データ活用を組み込んだソリューション)を実現するための洞察(データ分析結果)を通じて、あらゆる産業や分野の企業がインテリジェントにビジネスをリードできるよう支援します。Informaticaは、あらゆるデータを徹底的に重視し、企業の成功に必要とされる汎用性(多様なデータタイプ、データソース、データ環境への対応能力)を提供することで、企業がこれからのインテリジェントな破壊的イノベーションを推進できるよう、提供するあらゆるサービスを通じてデータの力(データ活用による価値創造)を継続的に引き出すことを支援するデータマネジメントベンダーであるとまとめられます。データコンサルタントとして、Informaticaのようなデータマネジメントプラットフォームは、組織のデータ戦略実行とデータ駆動型ビジネスの実現に不可欠な基盤を提供すると評価します。

データコンサルタント視点から見るAI/ML活用、データインフラ変革、およびデータ駆動型IT戦略

データコンサルタントの視点から見ると、AI/MLアルゴリズムを使用してデータ資産をデータマイニングすることは、企業に新たな価値をもたらす主要な手段です。これにより、新しい製品やサービスの決定、新しい市場の特定、ビジネス上の知見(インサイト)の発見、および顧客エクスペリエンスデータ向上などが実現されます。AI/MLテクノロジーは、ビッグデータ分析ワークロードだけでなく、エンタープライズインフラストラクチャ(データ処理・保管基盤)においても性能データ、可用性データ、および効率データを高め、コストデータ削減に貢献しています。ベンダーによっては、インフラストラクチャ製品の基本購入価格に、クラウドベースの予測分析プラットフォーム(運用データ分析による将来予測)を無料でバンドルするなど、AI/ML機能をデータ分析プラットフォームとして提供し、データ活用を容易にしています。

クラウドサービスの導入がもたらすデータインフラストラクチャの変革

データセンターインフラストラクチャ設計の一部としてクラウドサービスが広範囲に導入されている現状は、データコンサルタントとして注視すべきトレンドです。これにより、従来の静的なインフラストラクチャよりもアジリティ(変化への迅速な対応能力)が高まり、シンプルなインターネットベースの「as a Service」パラダイムによってITサービスへの世界的かつ安全なデータアクセスが容易になりました。また、日常のITインフラストラクチャ管理(運用データ管理、監視など)を第三者(クラウドベンダー、MSP)に委託する選択肢が提供されることで、IT部門の従業員はより戦略的なデータ活用プロジェクトに注力できるようになり、IT資産をバランスシート外に移すことで、より柔軟な資金調達の選択肢をもたらすといったビジネス上のメリットがデータ視点から評価できます。

モダナイズされたITインフラストラクチャとデータインテリジェンス

モダナイズされたITインフラストラクチャは、これらの同じテクノロジー(AI/ML、クラウドサービスなど)を活用して次世代アプリケーション(データ駆動型アプリケーション)を可能にし、優れたビジネス洞察(データ分析から得られる深い理解)をもたらします。同時に、この同じ技術の進歩が、このような環境の管理を最適化するために必要な情報に基づいたインテリジェンス(運用データ分析に基づいた意思決定支援情報)を可能にする点を指摘できます。IT組織はストレージベンダーに対し、これらを含むさまざまな機能やテクノロジー(AI/MLによる運用データ分析、データ管理自動化など)を活用して管理の複雑性(運用負担データ)を最低限に抑える方法を明確に説明するように要求すべきです。これは、データコンサルタントとして、ベンダー選定においてデータ管理の効率化と自動化能力を評価することの重要性を示唆しています。

インテリジェントデータ戦略をサポートするベンダーが対応すべき主要要件

インテリジェントデータ戦略(データに基づいたビジネス目標達成のための包括的な戦略)をサポートするベンダーは、現在のデジタル化が進むビジネス環境での成功を後押しするITインフラストラクチャソリューションの導入に当たって、自社の製品やサービスがどのようにデータ管理や運用を簡素化するか(運用効率データ向上)を示すことができるでしょう。その戦略は、データ駆動で以下の主要要件に対応していなければなりません。

性能: 変化するワークロード(データ処理タスク)とI/Oプロファイル(データアクセスパターン)は、従来のストレージソリューションに対し、現在多くの企業が顧客に提供しているSLAデータ(サービスレベルアグリーメント、性能に関する保証値)をデータに基づき一貫して満たすという課題を突きつけます。コスト意識の高いIT管理者は、必要な性能にはコストを支払うものの、さまざまな性能要件をデータ量、アクセス頻度、重要度に応じて最低限のコストデータで満たすために、階層型の環境とテクノロジー(ストレージクラスメモリ、SSD、HDD、テープ、クラウドの階層化)を幅広くサポートする必要がある点をデータ駆動型コスト最適化の観点から説明できます。これは、データ階層化戦略によってストレージコストを最適化することを意味します。

可用性: インターネットが牽引する現代の社会では、エンドユーザーはITサービスが常時利用可能であることをデータに基づき期待します。実際の動作可能時間についての要件はワークロード(データ処理タスク)によって異なりますが、IT管理では、これらの異なる稼働時間要件をデータに基づき、最少のコストデータで満たすインフラストラクチャを作り上げるために、複数の選択肢(冗長化構成、バックアップ/リカバリ戦略、DRサイトなどデータレジリエンスに関する選択肢)が必要になります。これは、データ可用性およびBCP(事業継続計画)の観点から重要な考慮事項です。

データコンサルタントとして、お客様のインテリジェントデータ戦略策定において、これらの技術トレンド、データインフラストラクチャの変革、および主要要件への対応能力をデータ分析に基づき評価し、最適なソリューション導入を支援します。

データコンサルタント視点から見るクラウドデータマネジメント成功のための10の考慮事項

クラウドデータマネジメントを成功させ、クラウドデータウェアハウス、データレイク、レイクハウスといったデータ基盤から迅速に価値(データ分析によるインサイト、ビジネス成果データ)を引き出し、ROI(投資対効果データ)を達成するためには、データコンサルタントの視点から以下の10の考慮事項が重要です。

インテリジェンスと自動化: メタデータ主導のAI(人工知能)とML(機械学習)を活用して、全社レベルでデータマネジメントタスク(データ収集、データ統合、データ品質チェックなど)をデータ駆動で自動化および簡素化できているかは、データ管理効率化の鍵となります。AIとMLは、複雑なクラウドデータマネジメントタスクを自動化および拡張し、クラウドデータウェアハウス、データレイク、レイクハウスの各イニシアチブから迅速に価値(データ活用による成果)を引き出す上で有効なツールです。

データディスカバリー: 社内のデータ資産を検出(データソースの特定とカタログ化)し、クラウドへのデータ移行に最初に含めるべきデータ(データ移行の優先順位)を特定するための方法(データプロファイリング、データアセスメント)が存在するかは、データ移行戦略において不可欠です。データエンジニアやデータサイエンティストが必要とするデータをデータカタログや検索ツールを通じて簡単に見つけることができるか、また企業データ資産のデータリネージ(データの出所、変換履歴、利用状況)をエンドツーエンドで可視化できているかという点は、データ利用者が適切なデータに迅速にアクセスし、データの信頼性を評価するために不可欠なデータガバナンスの側面です。

データ統合: データパイプライン(データ収集、データ変換、データロードのプロセス)を迅速に構築し、パフォーマンスデータと効率データ(データ処理速度、運用工数)を向上させるための、信頼性、拡張性、パフォーマンスに優れた、クラウドネイティブなデータ統合ツールが存在するかは、データパイプライン構築のボトルネック解消に繋がります。データエンジニアが、コーディング不要またはローコードのサーバーレスソリューション(運用負担軽減)を活用して、クラウドベースのデータ統合プロセスを整流化(効率化、自動化)できるかは、データパイプライン構築の迅速化と運用効率向上の観点から重要です。

データの取り込み: すべてのデータタイプとソース(ストリーミングデータ、ファイルデータ、データベース変更データなど)をクラウドデータウェアハウス、データレイク、レイクハウスといったターゲットデータ基盤に取り込むための、拡張可能で自動化されたデータ取り込みツールが存在するかは、多様なデータソースからのデータ収集とデータレプリケーションの効率化に関する要件です。

データのクレンジング、標準化、変換: データ品質の問題(不正確、不完全、不整合なデータ)を継続的に特定および解決して、信頼できるデータを配信し、データに基づいた意思決定や主要ビジネスプロセスで活用できる体制が構築されているかは、データ品質管理の核心です。分析用データをクレンジング(エラー訂正、重複排除)、集計、準備するための適切なデータ変換機能が存在するかは、データ分析の精度を高めるために不可欠なステップです。

データ品質: クラウドデータウェアハウス、データレイク、レイクハウス内のデータの品質(正確性、網羅性など)、可用性(必要な時にアクセス可能か)、利便性(利用しやすい形式か)、整合性(異なるデータ間の矛盾がないか)、セキュリティ(不正アクセスからの保護)をデータガバナンスプロセスを通じて確保できているかは、データ資産全体の健全性に関する包括的な評価基準です。

データ準備: データサイエンティストがデータの準備(データ収集、データ変換、データクレンジング、特徴量エンジニアリングなど)に時間を奪われていないか、そしてデータを活用して新しいインサイト(データ分析結果)を発見できているかは、データサイエンスチームの生産性に関わります。直感的なユーザーインターフェイス、あらかじめ組み込まれたデータ準備機能、また各分析に使用すべきデータセットをデータ品質ルールに基づき提案してくれるソリューションを使用しているかは、データサイエンティストの運用工数データ削減とデータ分析効率向上を支援するためのツール選定に関する考慮事項です。

データリネージ: エンドツーエンドのデータリネージを通じて、企業内でのデータ移動(データソースから最終的なデータ利用まで)を把握できているかは、データ利用における透明性、説明責任、およびデータ品質管理の観点から重要です。アナリストがデータリネージを表示し、レポート作成ツール(Microsoft Power BIやTableauなど)で「適切なデータ」(信頼性、正確性、最新性が保証されたデータ)が使用されていることをデータに基づいて確認できるかは、データ駆動型意思決定の信頼性確保に不可欠です。

運用化: データエンジニアリングパイプライン(データ収集、処理、デプロイメントの自動化)を運用化して、可能な限り自動化された標準データ取り込みプロセスを構築できているかは、データパイプラインの効率と信頼性に関わります。信頼できるデータとセルフサービス機能をデータの利用者(データアナリスト、ビジネスユーザーなど)に簡単に提供できる体制が構築されているかは、データ活用の民主化とデータ駆動型組織文化の醸成に関する重要な要件です。

再利用性: これまでに投資してきた既存環境(オンプレミスシステム、レガシーシステムなど)をデータ資産やデータ処理ロジックの観点から活用しながら、クラウドに移行してモダナイズ(最新のデータ基盤への移行)できるかは、データ移行戦略のコストと効率に関わります。これまでのデータ投資を再利用することが可能で、クラウドデータウェアハウス/データレイクにデータを供給するデータパイプラインを効率的に確立できるソリューションを選択する必要がある点を強調します。これは、データ移行戦略とデータ資産の価値最大化に関する重要な考慮事項です。

データコンサルタントとして、これらの10の考慮事項をデータ分析に基づき評価し、お客様のクラウドデータマネジメント戦略策定と実行を支援することで、データ基盤からの迅速な価値引き出しとROI達成に貢献します。

データコンサルタント視点から見るデータ管理課題と効率化へのアプローチ

データコンサルタントの視点から、近年、様々な組織がデータ管理の課題に直面している現状を分析します。例えば、パンデミック中には、小規模な学区が教育活動に関する多数のデータポイント(データの発生源、例:オンライン学習ログ、出席データ、健康状態データなど)をデータに基づき管理することを余儀なくされました。これは、学区管理者からのデータ分析(学習効果分析、生徒の状況把握など)に対する需要の高まりを受けて発生した課題ですが、そうした小規模な地区は、適切なデータマネジメントとデータ分析の実践に必要なリソースデータや資金データ投入が困難な状況にあります。特定の人物のコメントが示すように、この経済的困難とリソース制約の中でデータ管理・分析に取り組む小規模地区の現状が観測されています。

一方、大規模な学区も、パンデミックとそれに伴うデータポイント(データ量、データ種類)の急増によるデータ管理上の危機感を感じていますが、ITリーダー、CIO(最高情報責任者)、テクニカルディレクターといったデータマネジメントを地区レベルで担当する人的リソースに恵まれているため、比較的データ管理体制を構築しやすいと言えます。特定の個人または部門にデータマネジメントを任せることができれば、他の従業員はデータ管理以外の自身の主要タスクに集中できるようになり、結果として教育の改善といった本来の業務に時間を費やせるようになることは、データ管理の専門化が組織全体の効率化に繋がることを示唆します。学習者のデータ収集、分析(データ分析)のために十分な人的リソースを投入できる地区であれば、教育活動に対する理解を深める機会を増やすことが可能であり、これはデータ駆動型教育実践のメリットと言えます。

社内データの管理方法見直し:オンプレミスとクラウドのデータ管理上の課題

昨今のビジネス環境において、企業の競争力を左右する重要な要素として、社内データの管理方法(データ保管、データ共有、データセキュリティなど)が浮上しています。働き方改革の推進やDXの実現に向けて、多くの企業がオンプレミスのファイルサーバーからクラウドストレージへのデータ移行を検討しています。

しかし、どちらを選択してもデータ管理上の課題は残ります。オンプレミスのファイルサーバーは、容量制限(データ量増加への対応)、災害時のデータ損失リスクといった様々なデータ管理上の課題を抱えています。一方、クラウドストレージへのデータ移行を実施しても、端末内に残されたローカルファイルのデータ管理(シャドーITリスク)、利用者任せとなりがちなデータのアップロード、複数箇所にデータ分散する同一ファイルの存在といった新たな運用課題(運用効率データ、データ整合性に関する課題)が発生する点をデータコンサルタントとして観測しています。

Boxによるデータ一元管理:セキュリティ強化と運用負荷軽減の両立

これらのデータ管理上の課題を解決するソリューションとして、Boxによる新しいファイル管理の手法をご紹介できます。このソリューションの特徴は、端末のローカルファイルデータ(シャドーITリスク)を自動的にBoxへデータアップロードし、社内のすべての業務データ(ファイルデータ)をクラウド上でデータ一元管理できる点にあります。また、BoxDriveやBoxEdit内のファイルを自動暗号化し、マルウェアによるファイル持ち出し(データ漏洩リスク)を制限することにより、データの機密性を担保することが可能です。場所を問わない新しい働き方(データアクセス)の実現に向けて、具体的な導入手順や活用方法に関する情報提供は、データ管理体制の構築に役立ちます。社内データの管理方法に関する悩みは、データコンサルタントがデータ分析に基づき解決を支援できる領域です。

製造業における製品開発の効率化要求:データ駆動型プロセス改善

グローバル市場での競争激化や材料費の高騰、複雑化する国際情勢により、近年の製造業を取り巻く環境は急速に変化し、不確実性の時代に突入しています。このため、製造業が今後生き残っていくためには、深刻な人手不足データ(運用工数データへの影響)を解消し、データ駆動型の効率化や生産性(生産性データ)を最大限に高めることが不可欠です。設計開発の現場でも、これらの課題に対応し、データ不整合による無駄(運用工数データ増加)や手戻り(開発期間データ増加)を削減して高品質な設計(設計データ品質向上)を実現するプロセス改革が、データ駆動型プロセス改善の観点から強く求められています。これは、データ管理、データ分析、データ活用が製品開発プロセスに不可欠になっていることを示唆しており、データコンサルタントとしてこれらの領域におけるデータ活用支援を提供します。

データコンサルタント視点から見るオンライン教育による教育データの増加とその管理・分析の課題

データコンサルタントの視点から見ると、近年、オンライン教育の普及が教育現場における教育データ(学習者の行動データ、オンラインプラットフォーム利用データなど)の爆発的な増加をもたらしています。不確実さを伴い、データが散在する現状において、教員と学区は教育におけるデータの効果的な管理と分析に苦心している状況が観測されます。政府機関は教育機関のシステム利用状況や不足点を把握するために可能な限りデータを収集しようとしていますが、全てのデータを管理することは小規模な学区にとって大きな負担データとなっています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として必要になったオンライン教育においても、データ収集、学習者への連絡、教育目標達成といった複数の要素間でデータに基づいたバランスを取ることが必ずしもうまく機能していない現状が見られます。

教育におけるデータのメリットと課題のデータ分析

教育におけるデータは、メリットと課題の両面を持ち合わせています。教育者の目標である「重要な知識を効果的な方法で学習者に伝えること」を支援するために、テストの成績データ、教員の講評データといったデータポイント(データの発生源)をデータに基づき追跡することは、翌年の教育計画立案データに役立ちます。特定のオンライン教育支援サービス関係者が述べるように、「データは教育において不可欠な役割を果たしている」という認識はデータコンサルタントとしても共有するところであり、匿名の集計データを活用することで、ベンダーはアプリケーション開発データ(教育テクノロジーの改善)、学習者は学習パフォーマンスデータ(自己評価と改善)を向上させることができるといったメリットが挙げられます。

一方で、教育の目標が「学習者が将来成功する道筋を付けること」であり、データ収集は部分的にこれを支援するものの、入学初日から卒業まで学習者には多様な要因が関わり、個人に適切な教育をデータに基づき施すには概して苦労が伴う点を課題として指摘できます。COVID-19パンデミックによってそれはさらに困難になりました。特定のCDPベンダー関係者が指摘するように、「パンデミックとそれに伴うオンライン授業の増加は、教育機関が教育活動全体を完全にデータ可視化することを難しくした」という分析はデータコンサルタントの分析とも一致しており、「手元にある豊富なデータを活用できれば、教育機関は利益(教育効果向上、運用効率化など)を享受できるだろう」というデータ活用の可能性を示唆しています。

コロナ禍での教育機関間におけるデータマネジメント・データ分析レベル格差

コロナ禍での学校間におけるデータマネジメントとデータ分析のレベルに格差が拡大している現状が観測されます。教育現場には学習者データ、運用データなどさまざまなデータが存在しますが、全ての教育機関がそれらのデータを有効活用できているとは限りません。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを受けてオンライン教育が急速に広がった結果、データを活用するために維持管理する「データマネジメント」に関する教育機関や学区ごとの差がさらに浮き彫りになった点をデータ分析は示しています。

教育機関の規模がデータマネジメント・データ分析レベルを左右する可能性

教育機関の規模がデータマネジメントとデータ分析のレベルを左右する可能性についてもデータコンサルタントとして考察します。特定の調査会社関係者が述べるように、「小さな学区で働く人は概して過労気味で、教育に必要なITやデータに関する取り組みに時間(運用工数データ)を費やすことができない」という現状は、小規模学区における人員不足データとデータ関連業務へのリソース制約を示すものです。これは、教育機関の規模によってデータ管理体制を構築・維持するための人材リソースデータや予算データに差があり、それがデータマネジメントおよびデータ分析の実践レベルに影響を与えている可能性を示唆します。データコンサルタントとして、教育機関の規模に応じたデータ管理戦略とデータ分析能力向上のためのデータに基づいた支援の必要性を提言します。教育機関におけるデータ管理とデータ分析の実践レベル向上は、データ駆動型教育の実現と教育効果の最大化に不可欠です。