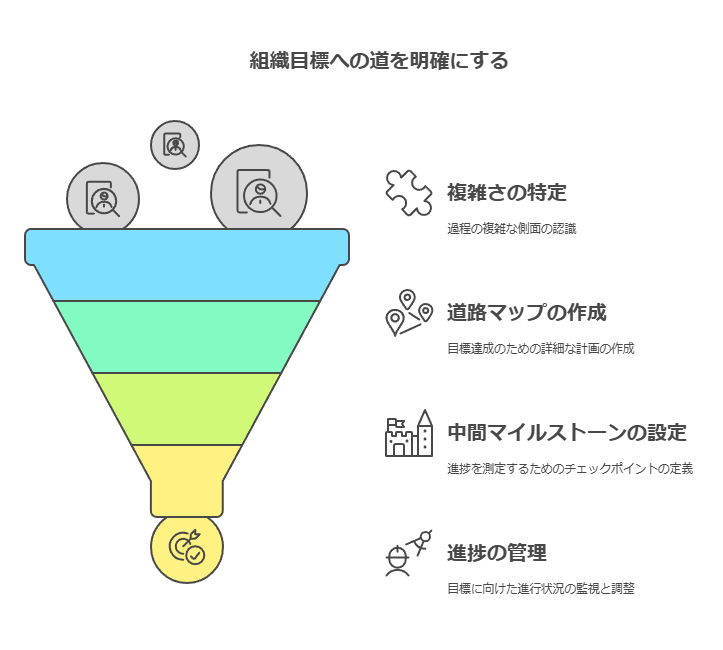

組織の運用モデルは、往々にして混乱の原因となります。現行の運用プロセスの全貌を把握すること自体は、データ収集や関係者へのインタビューを通じて比較的シンプルに行える場合が多いです。また、目指すべき将来のゴール(例: クラウド統合や業務効率化)も明確に設定できることが一般的です。しかし、実際にその目標へ向けて、現状(「A地点」)から目標地点(「B地点」)までの道筋を具体的に管理することは非常に複雑です。特に、どのような中間成果物や進捗点を設定すべきか、その都度の判断が難しくなることが、プロジェクトの進行を阻害します。

パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの活用事例

具体的なシナリオを用いてクラウドアーキテクチャの選択に関するアドバイスを提供します。クラウド環境の最適な選択を行うためには、常に最新のデータに基づいて判断することが不可欠です。そのため、自社のニーズに応じて、公式のTCO計算ツールを使用し、コストに関するリアルタイムの見積もりを確認することを強く推奨します。

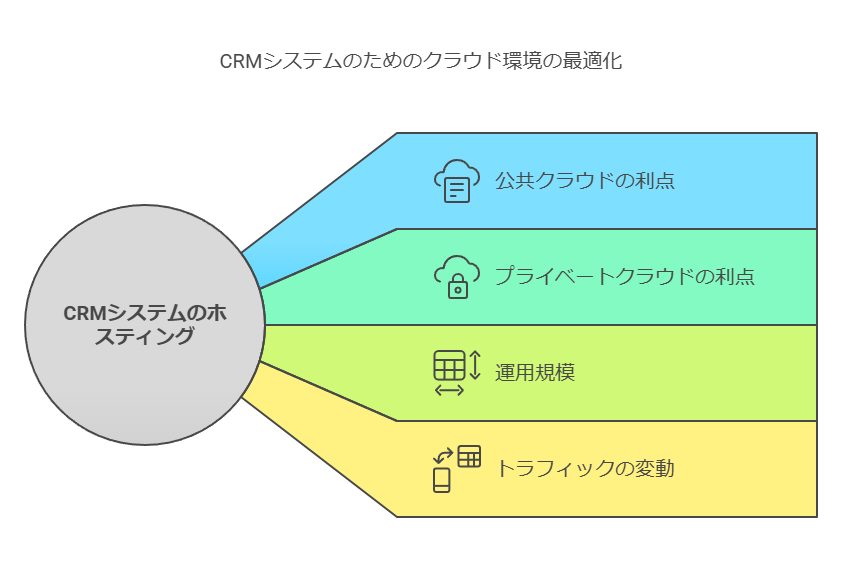

シナリオ: 社内CRMシステム

このシナリオでは、ソフトウェア企業が社内で使用する顧客関係管理(CRM)システムをサードパーティから導入し、ホスティングするケースを想定しています。このシステムは、データベースとウェブアプリケーションから構成され、以下の表に示す通り、具体的なインフラ要件が定義されています。クラウド環境を選定する際には、運用規模やトラフィックの変動を考慮に入れ、パブリックとプライベートクラウドの最適な組み合わせを模索する必要があります。

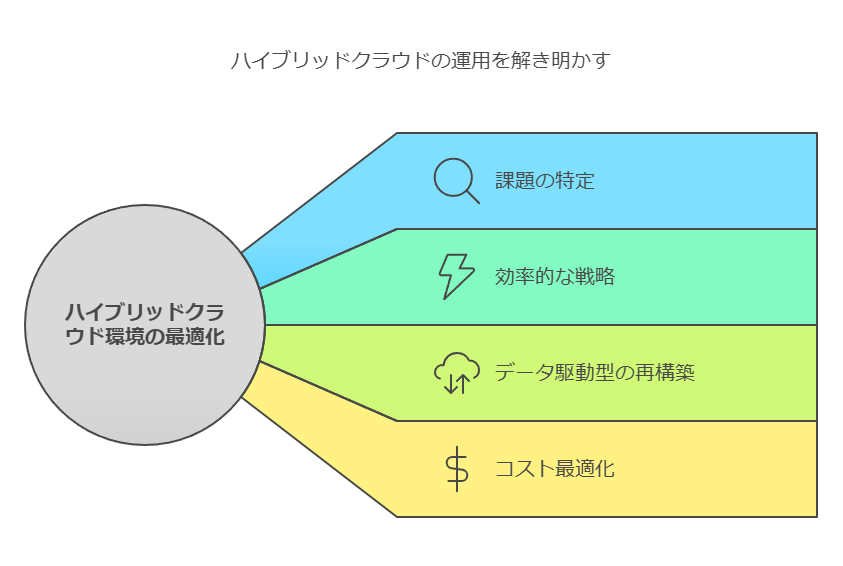

ハイブリッドクラウドのコスト最適化戦略

以下のセクションでは、ハイブリッドクラウド環境におけるコスト最適化のためのベストプラクティスをまとめています。また、ハイブリッドクラウド導入を検討している企業向けに、Canonical社が提供する製品やサービスの概要についても触れています。これらのポイントは、コスト削減とリソースの最適化を実現するために役立ちます。

コスト最適化のためのベストプラクティス:

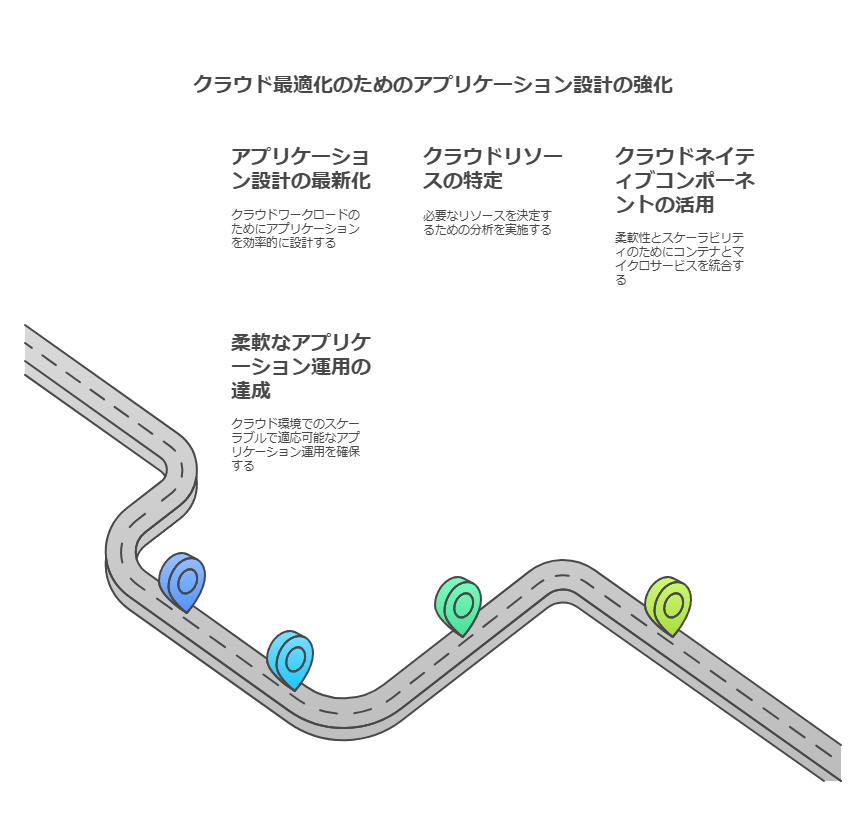

アプリケーション設計の最新化 クラウドワークロードは、必要なリソースのみを使用するように設計することが重要です。これにより、不要なリソースの無駄遣いを防ぎ、効率的なコスト管理が可能になります。また、リソース需要の増加時に迅速にスケールアウトできるように設計することも重要です。このため、多くの企業はクラウドネイティブアプローチを採用し、アプリケーションのリファクタリングや再設計を行っています。

クラウドネイティブコンポーネントには、以下が含まれます:

コンテナ

サービスメッシュ

マイクロサービス

不変のインフラストラクチャ

宣言型API

これらのコンポーネントにより、柔軟かつスケーラブルなアプリケーション運用が可能となり、ハイブリッドクラウド環境におけるコスト効率とパフォーマンスを大幅に向上させます。

ここでは、企業がクラウド環境の選択を行う際の判断基準を明確にし、クラウドネイティブアーキテクチャの採用による具体的なメリットを強調しています。また、TCOツールの利用やベストプラクティスに基づく設計の重要性を説明することで、現実的なコスト最適化手法を提示しています。

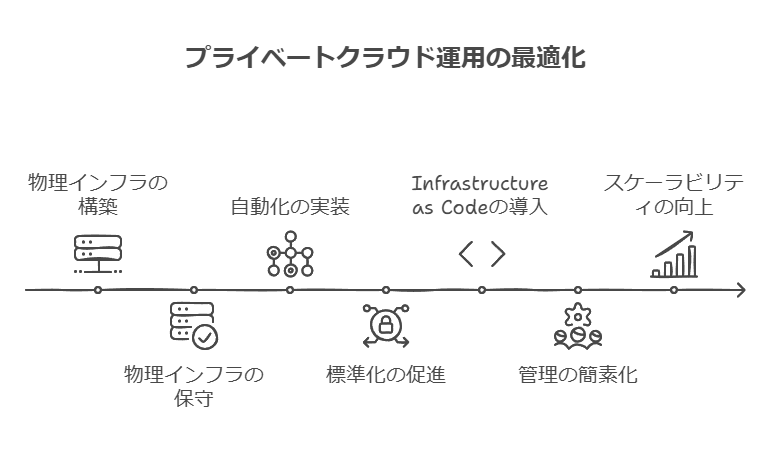

プライベートクラウド運用における物理インフラの課題と最適化戦略

プライベートクラウドを運用するためには、基盤となる物理インフラの構築と保守が不可欠です。クラウド展開の初期段階では、全ての機器をラックに設置し、電力供給やケーブル接続を行い、各デバイスにオペレーティングシステムをインストールする必要があります。この作業は、システムが拡大するにつれて複雑さを増し、手動で行う場合には大幅なコストが発生します。

改善ポイント:自動化と標準化

ここでの効率化の鍵は、自動化と標準化です。例えば、インフラ自動化ツールを活用することで、インフラのデプロイや構成を手動から解放し、ミスを減らしながらコストを削減できます。Infrastructure as Code(IaC)の導入も、物理インフラの管理を簡素化し、スケーラビリティを向上させる有効な方法です。

キャパシティモニタリングの重要性と最適化戦略

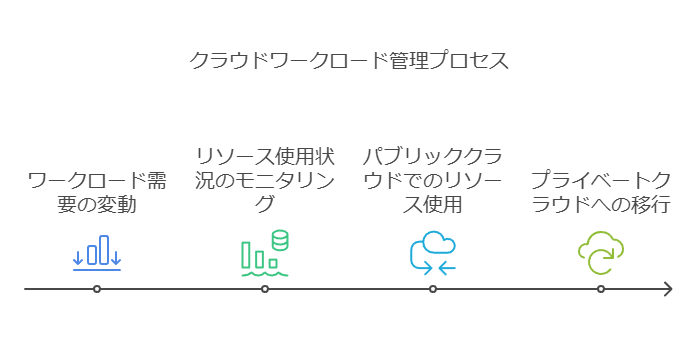

クラウド環境では、ワークロードの需要が常に変動しています。ビジネスアプリケーションの負荷は曜日や時間帯によって異なるため、ワークロードは自動的にスケールアウトやスケールインが可能な設計が求められます。さらに、必要に応じてアプリケーションやリソースが再プロビジョニングされることも一般的です。

特に、ハイブリッドマルチクラウドのアーキテクチャでは、高負荷時にパブリッククラウドへワークロードをバーストさせることで、オンデマンドで追加リソースを活用することが可能です。この柔軟なアプローチにより、リソース不足を避けながらも、必要なキャパシティを確保できます。

改善ポイント:リソース使用状況の継続的監視

しかし、こうした柔軟性がある一方で、リソース使用状況の継続的なモニタリングが重要です。リソース需要が増加し続ける場合、ある時点で、パブリッククラウドの利用を続けるよりもプライベートクラウドをスケールアウトする方が費用対効果が高くなる可能性があります。これはTCO(総所有コスト)に影響を与えるため、どのタイミングでどのリソースを活用すべきかを判断することが、クラウド戦略の最適化において非常に重要です。

提案:コスト最適化のためのモニタリングツール導入

企業にとっては、リアルタイムでのキャパシティモニタリングツールを導入することが推奨されます。これにより、リソース使用状況や費用対効果の分析が容易になり、適切なタイミングでパブリッククラウドからプライベートクラウドへのシフトを行うことが可能です。さらに、AIを活用した予測分析ツールを使用すれば、将来のリソース需要を予測し、効率的なリソース配分を実現できます。

このように、プライベートクラウドの運用においては、物理インフラの効率化、自動化、そしてキャパシティモニタリングの強化が、コスト削減と運用最適化の鍵となります。

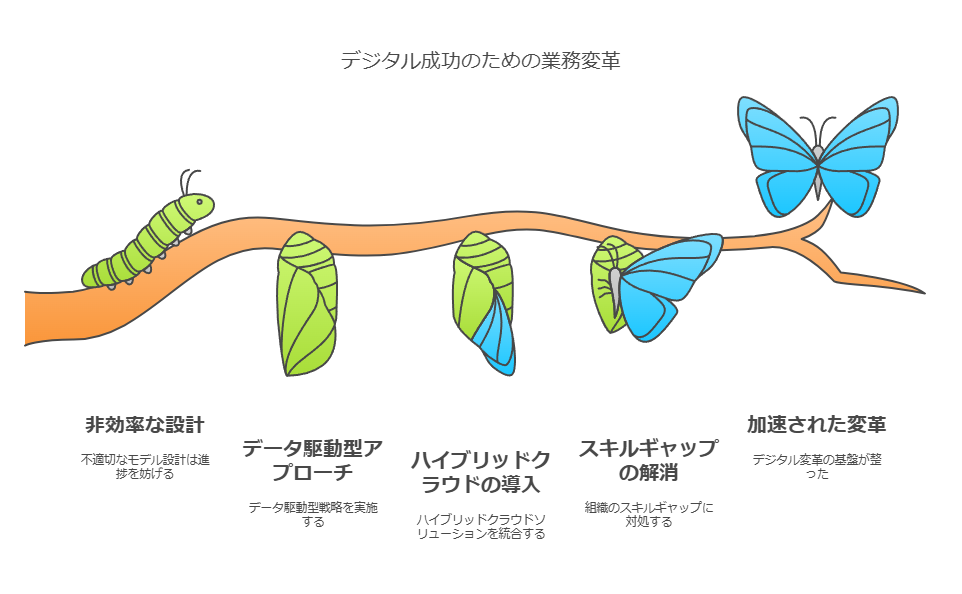

クラウド移行におけるアクションガイド: データ主導型ビジネスへの変革

「クラウド先導者」が複数のクラウドにワークロードを分散している割合は**58%に達する一方、日本企業では37%**にとどまっており、この差はクラウド利用の成熟度を示しています。このようなギャップを埋めるためには、ハイブリッドクラウドプラットフォームへの移行が不可欠です。

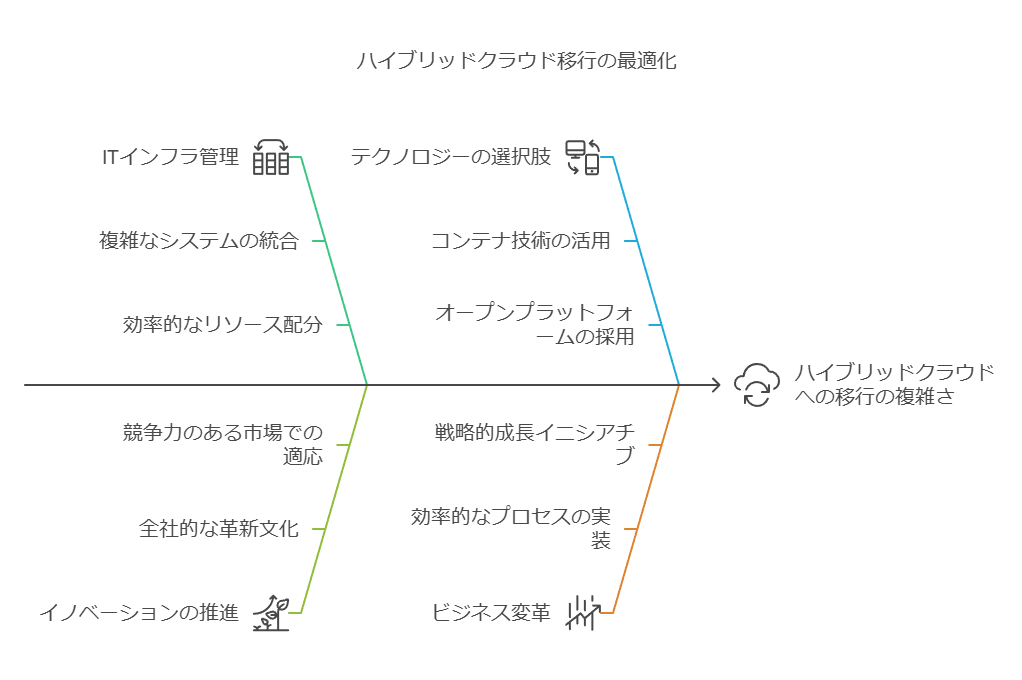

ステップ3: ハイブリッドクラウド・プラットフォームへの移行

ハイブリッドクラウドプラットフォームへの移行は、企業が複雑なITインフラを効率的に管理し、イノベーションを全社規模で推進するための重要な戦略です。オンプレミスとオフプレミス環境を柔軟に管理することで、より多くのワークロードを短期間でモダナイズし、データセキュリティやレイテンシーといった制約を解消できます。これにより、制約が取り除かれたワークロードは、集合的に移行しやすくなり、クラウド全体の管理が容易になります。

コンテナと統合オープンプラットフォームの活用

コンテナ技術やオープンプラットフォームを活用することで、企業はテクノロジーの選択肢の制約から解放され、ビジネス変革を加速できます。たとえば、メインフレームの複雑なロジックもまずはローカルなコンテナ環境でモダナイズすることが可能です。このプロセスが完了すれば、ワークロードの一部や全体が移行準備完了となります。

日本企業とクラウド先導者のギャップ

クラウドの「先導者」の約5割が「Kubernetesベースのアプリケーションを複数のクラウドに展開している」と回答したのに対し、日本企業では33%にとどまっています。さらに、クラウド先導者の56%が「摩擦の少ないクラウドインフラを活用することでアプリケーションのリリース時間を日単位に短縮できた」と答えている一方、日本企業では36%**に過ぎません。この差は、日本企業におけるクラウドの活用度や効率性の遅れを反映しています。

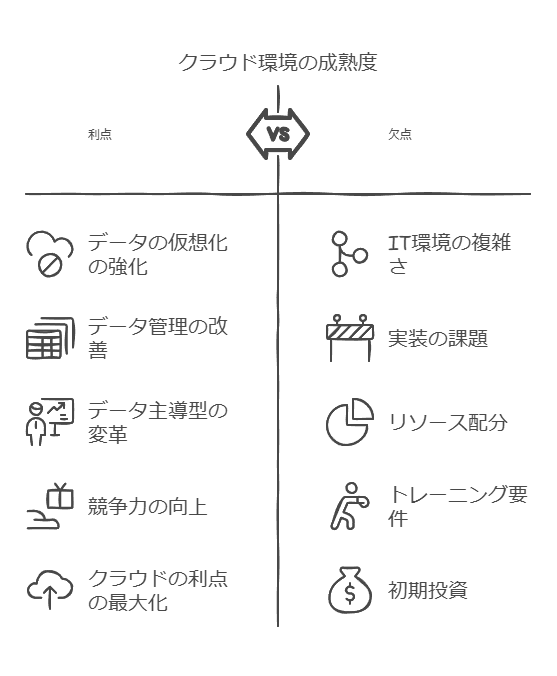

データ活用能力の強化

クラウドへの投資により、すべての企業がデータ活用能力を改善しているものの、クラウドの「先導者」はより実践的な知見をデータから引き出しています。このデータ活用能力の向上は、データの仮想化技術の強化と密接に関連しており、クラウド移行やマルチクラウド環境の管理は、データ主導型企業への変革に不可欠な要素です。

まとめ: データ主導型企業への進化

クラウド環境の成熟度を高め、データの仮想化や管理を強化することにより、データ主導型の企業へと変革することが可能です。これにより、データとアナリティクスがビジネスの中心に据えられ、競争力が強化されます。

クラウド導入のフェーズ「スピード」

クラウドの利点を最大限に活かし、IT環境の複雑さを軽減する。アプリケーション展開の迅速化、リソース管理の効率化、動的なデータ管理が重要。

「変革」フェーズ

クラウドは、ビジネスとITの統合に貢献し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進。イノベーションと競争力の強化を目的に、クラウドを活用する企業が増えている。

クラウド移行の最終段階

残りのビジネスワークフロー(基幹業務やワークロード)をクラウドに移行することが、次のステップとなる。ハイブリッドやマルチクラウドの戦略が必要であり、経営層の積極的な関与が求められる。

IT環境の構築

CIOが複数のクラウドやITインフラをシームレスに統合する機能を提供する必要がある。特定のワークフローやモデルに限らず、広範囲な運用をサポートすることが重要。

次に、データコンサルタント視点で論理的な流れを再構成し、重要なデータポイントを強調します。

クラウド導入の「スピード」フェーズ

このフェーズでは、クラウドの俊敏性を最大限に活用することで、開発者は複雑なIT環境から解放されます。具体的には、アプリケーションの迅速な展開、リソースの柔軟な割り当て、動的なデータ管理などが実現されます。多くの企業が、運用の効率化とコスト削減を目指したクラウド導入を既に経験していますが、次のステップはこれらのメリットをより戦略的に活用することです。

クラウド導入の「変革」フェーズ

現在、多くの企業はクラウドを単なるITツールとしてではなく、ビジネス変革のためのプラットフォームとして活用しています。デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する企業は、クラウドを通じてビジネスプロセスの再設計を行い、競争優位性を強化しています。クラウドは、ITとビジネスの統合を加速させ、より大規模な変革の推進力となっています。

基幹業務のクラウド移行と経営層の役割

クラウドへの完全移行の次のステップは、基幹業務アプリケーションやワークロードのクラウド化です。これにより、サプライチェーンから営業まで、全業務プロセスの最適化が可能となります。成功の鍵は、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド戦略を採用し、経営層がその価値と機能を積極的に理解・支援することにあります。

CIOの役割とシームレスなIT環境

CIOは、複数のクラウドやITインフラをシームレスに統合し、ビジネス変革を支える柔軟なIT環境を構築する役割を担っています。運用モデルが多様化する中、特定のワークフローに限らず、広範囲な業務を支援するための統合的な管理能力が求められます。

データコンサルタント視点での解説

クラウド導入の「スピード」フェーズでは、開発者が複雑なIT環境から解放され、迅速かつ柔軟にアプリケーションを展開できる環境が整います。この段階では、リソース管理や動的なデータ管理が容易になり、運用の効率化とコスト削減が達成されます。しかし、多くの企業にとって、次の挑戦は、これらのメリットをどのようにビジネス全体に拡大し、戦略的に活用するかです。

現在、クラウドは単なるITインフラを超え、ビジネス変革の基盤として重要な役割を果たしています。企業は、クラウドを活用してビジネスとITの統合を進め、デジタルトランスフォーメーションを実現しています。特に、クラウドを活用して競争力を強化し、イノベーションを推進する企業は、プロセスの再設計を通じて市場優位性を高めています。

クラウド活用の次のステップは、基幹業務アプリケーションやワークロードのクラウド移行です。これにより、サプライチェーンから営業までの全プロセスが最適化され、業務効率が大幅に向上します。これを成功させるためには、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド戦略の導入が不可欠であり、経営層がその重要性を理解し、積極的に支援することが求められます。

最後に、CIOは、クラウドとオンプレミス環境の統合をシームレスに進め、全社的なIT環境の最適化を実現する役割を担っています。複数のクラウドプラットフォームやITインフラ全体を統合管理し、多様な運用モデルや業務フローに対応できる柔軟な環境を提供することが、今後のビジネス変革において重要な要素となるでしょう。

1. 包括的なソフトウェアベースのインフラストラクチャの強調

VMware Cloud Foundation は、仮想マシンやコンテナ、さらにはパッケージアプリケーションやオープンソースアプリケーションまで、幅広いアプリケーションに最適化されたハイパーコンバージドインフラストラクチャを提供します。これにより、企業は一貫性のあるインフラの管理が可能となり、IT運用の効率を大幅に向上させつつ、全体的なコスト削減に貢献します。

2. 運用モデルの一貫性を強調

VMware Cloud Foundation は、コンピュート、ストレージ、ネットワーク、管理機能を一元的に統合することで、オンプレミスからクラウドまで一貫性のあるインフラ運用を実現します。これにより、複数の環境にまたがる運用管理の複雑さを軽減し、エラーのリスクを最小限に抑えることができます。

3. データセンターの迅速なモダン化の明確化

VMware Cloud Foundation は、既存のデータセンターインフラを迅速にモダン化し、オンプレミス環境の運用効率を大幅に改善します。また、クラウドへのシームレスな拡張により、インフラの柔軟性を高めるだけでなく、単一の運用モデルによってハイブリッドクラウド全体を効率的に管理できる環境を提供します。

4. 柔軟性とクラウド統合の強調

VMware Cloud Foundation は、あらゆる環境に柔軟に対応できるハイブリッドクラウドサービスを提供しており、多くの企業がこのソリューションを採用しています。これにより、オンプレミスとクラウドをスムーズに統合し、柔軟な運用が可能となるため、ITインフラの俊敏性を高め、ビジネスの成長を加速させることができます。

5. クラウド移行とモダナイゼーションの加速

AWSとの共同開発により誕生した VMware Cloud on AWS は、世界中の16のAWSリージョンで展開されており、オンプレミスのVMware Cloud Foundation環境とシームレスに統合可能です。これにより、アプリケーションの迅速なクラウド移行が実現し、事業継続や災害対策戦略を強化すると同時に、160以上のAWSネイティブサービスを活用することで、アプリケーションのモダナイゼーションも加速できます。

6. 選択肢の多様性を強調した総括

さらに、VMware Cloud Foundation は Azure VMware Solution、Google Cloud VMware Engine、IBM Cloud for VMware Solution など、多様なクラウドサービスで採用されており、60社を超えるグローバルクラウドプロバイダーと連携しています。これにより、企業は柔軟にクラウド環境を選択し、ビジネスのニーズに応じてインフラを最適化しながら、一貫性のある運用を維持できます。

これにより、顧客にとっての具体的な利点がわかりやすくなり、VMware Cloud Foundationがどのようにビジネス価値を提供するかがより明確になります。

クラウドとMLOpsの最適化

1. オペレーターの役割とその利点 オペレーターは、アプリケーション管理において重要なツールとして活躍しており、従来のワークロードとコンテナ技術を連携させるための強力な基盤を提供しています。単にアプリケーションをデプロイするだけでなく、関連アプリケーションとの統合やアップグレードプロセスもカプセル化し、シンプルかつ効率的な運用を実現します。特にマルチクラウド環境では、複雑なアプリケーショントポロジーを管理するために、オペレーターの役割はますます重要です。

データコンサルタントの推奨アプローチ:

複雑なアプリケーションの一元管理: オペレーターを活用することで、複雑なクラウド間の運用管理が効率化され、コストの最適化が期待できます。これにより、シームレスなアプリケーション管理とデプロイが可能です。

ハイブリッドおよびマルチクラウド対応: オペレーターは異なるクラウドプロバイダーにまたがって一貫した運用を可能にするため、企業のITインフラの柔軟性を高めます。

2. MLOpsパイプラインのクラウド非依存アーキテクチャ 多くの企業がAIやMLへの投資を増やす中で、効率的なリソースの割り当てとキャパシティプランニングが重要な課題となっています。特に、ハイブリッドクラウドの導入により、企業はパブリッククラウドのスケーラビリティを活用しながら、プライベートクラウドで機密性の高いデータを安全に管理することができます。

データコンサルタントの推奨アプローチ:

クラウド非依存型MLOps: クラウドに依存せず、オンプレミスやマネージドサービスと連携できるMLOpsパイプラインを構築することで、企業は柔軟なリソース管理が可能です。これにより、ビジネスニーズに応じたリソースの最適化が実現されます。

継続的なMLモデルの更新: ハイブリッドクラウドインフラの強みを活かし、MLモデルの再トレーニングと更新を迅速に行い、データの保護とコンプライアンスを維持します。

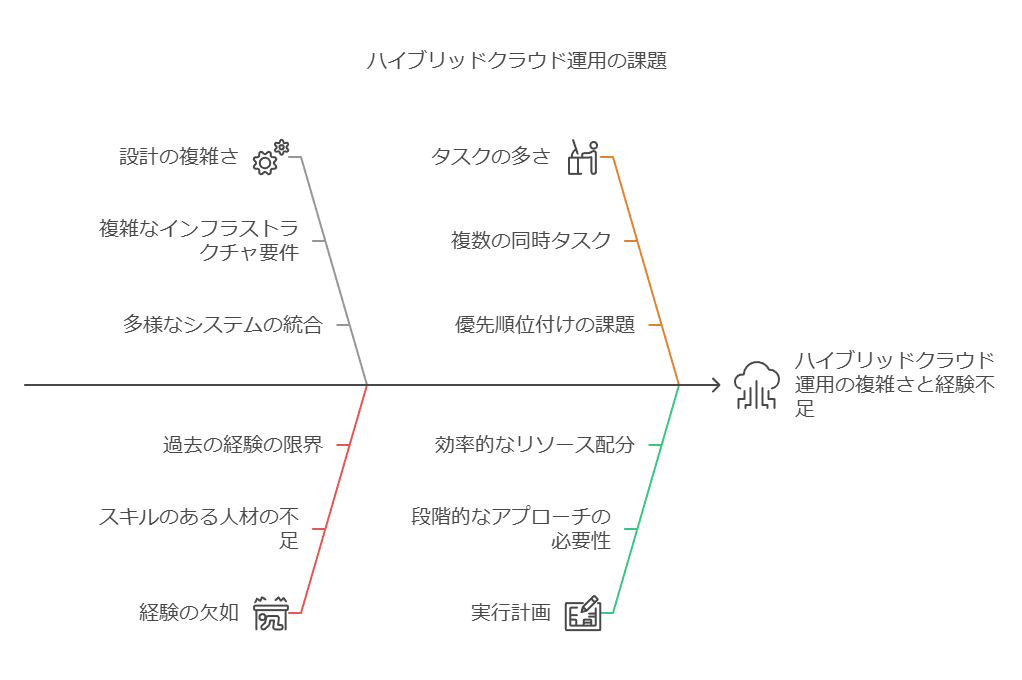

3. フルマネージドサービスの導入による運用効率化 クラウドへの移行は技術的な複雑さやコストの増加を伴うため、企業はスキルの強化や人材の確保に課題を抱えることが多いです。特に、クラウド運用チームの教育や採用が遅れることで、市場参入のスピードが低下するリスクがあります。これに対応するため、フルマネージドサービスは有効な選択肢となります。

データコンサルタントの推奨アプローチ:

フルマネージドサービスの検討: 自社のクラウド運用において、スキルや人材の課題に直面している場合は、フルマネージドサービスを活用することで、迅速な市場参入が可能です。特に24時間体制での運用が求められる企業にとっては、外部の専門家を活用することで運用負担を軽減できます。

運用コストの最適化: IT予算の55%を運用に費やしているという調査結果からも明らかなように、効率的な運用体制を確立することは、企業の成長に直結します。フルマネージドサービスは、このコストを抑えつつ、高度な技術サポートを提供します。

結論: 効率的なクラウド運用とMLOpsの最適化戦略

企業がクラウド環境を活用して競争優位性を確保するためには、オペレーターを含むツールの適切な活用と、クラウド非依存型のMLOpsパイプラインの構築が不可欠です。さらに、フルマネージドサービスの導入により、スキルや人材不足の課題を克服し、運用コストの最適化が可能となります。

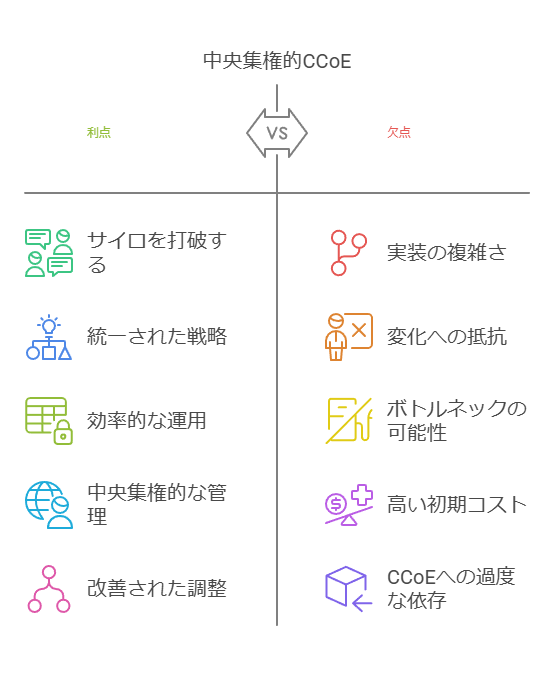

クラウド管理プラットフォームの役割と効果的な導入戦略

クラウド管理プラットフォームは「集中管理ソリューション」とも呼ばれ、その役割はまさにクラウド環境の「管制塔」として機能することにあります。分散されたインフラストラクチャーの複雑なアクティビティを統一的に管理できることで、運用上の制約やコスト管理の課題を解消します。特に、日本のIT企業経営層の43%が懸念している可視性の向上やクラウドコストの制御において重要な役割を果たしています。

1. クラウド管理プラットフォームの利点

企業がマルチクラウド環境を管理する際には、各クラウドプロバイダーが提供する個別の管理ツールに頼るのではなく、統一的な管理を行うためのプラットフォームが必要です。このようなプラットフォームは、クラウドリソースの可視性を向上させ、コスト管理やセキュリティ、コンプライアンスを一元的に管理するための基盤を提供します。

データコンサルタントの視点からのアプローチ:

コスト管理の最適化: 複数のクラウド環境でのリソース消費を追跡・最適化することで、無駄なコストを削減できます。特に、日本市場で課題視されているコスト管理において、集中管理ソリューションは非常に有効です。

可視性と監視の強化: ITリーダーが抱える可視性不足の問題に対応し、リアルタイムでのリソース使用状況の把握や、異常検知を通じた運用の効率化を支援します。

2. マルチクラウド管理の強化ツール

マルチクラウド環境を管理するためには、クラウドオーケストレーションツールやコンテナ技術が重要な役割を果たします。Kubernetesやマイクロサービス、コンテナ技術(例えば、Docker)は、マルチクラウド環境におけるアプリケーションのスムーズな展開や運用管理をサポートします。これらの技術は、クラウド環境におけるスケーラビリティや柔軟性を高め、効率的な管理を実現します。

データコンサルタントの推奨事項:

コンテナ化とKubernetesの導入: 企業は、クラウドインフラ全体での効率的なワークロード管理を実現するために、コンテナ技術とKubernetesを活用することが望まれます。これにより、ワークロードの移行やスケーリングが容易になり、より柔軟な運用が可能となります。

マイクロサービスアーキテクチャの活用: ビジネスニーズに応じたアプリケーションの迅速な開発・デプロイをサポートし、複雑なシステムを分散型の小規模なサービスに分割することで、開発・運用の効率化が進みます。

3. 業績向上への影響と分析結果

我々が行った計量経済学的な分析によると、複数のクラウド管理ツールを導入している企業は、そうでない企業に比べて収益成長率が15%以上高いという統計結果が得られました。これは、効率的なクラウド管理がビジネス成果に直結することを示しています。

データコンサルタントの見解:

複数ツールの統合と業績改善: マルチクラウド管理ツールを効果的に導入することで、業績向上につながることが実証されています。特に、クラウドリソースの適切な配分や自動化された管理が、運用コストの削減やプロセスの効率化を促進します。

テクノロジー投資のROI評価: クラウド管理ツールの導入効果を定量的に評価し、ROI(投資対効果)を最大化するために、継続的なパフォーマンスモニタリングが必要です。

結論: クラウド管理プラットフォームの導入とビジネス価値

クラウド管理プラットフォームは、企業のクラウド運用の効率化やコスト管理、可視性の向上に貢献する重要な要素です。特に、日本のIT企業が抱える課題を解決するために、統合された管理ソリューションの導入が求められています。また、Kubernetesやコンテナ技術を活用したマルチクラウド環境の最適化により、スケーラブルで柔軟なITインフラの構築が可能となります。複数のツールを組み合わせることで、業績向上の可能性も高まり、戦略的なクラウド運用が企業の競争優位性を支えることになるでしょう。

ソフトウェアリーダーと立ち遅れ組の定義

調査では、12の主要な質問に基づいて、企業のソフトウェアリーダーと立ち遅れ組が区別されています。これらの質問で最高スコアを獲得した回答者(全体の25%)が「ソフトウェアリーダー」と定義され、最低スコアを獲得した回答者(全体の25%)が「立ち遅れ組」とされています。この区分により、ソフトウェアとデジタルエコシステムの成熟度が測定されています。

クラウドの成熟度と組織のクラウド戦略

クラウドへの移行とその成熟度は、現代のソフトウェア開発において重要な要素です。以下の質問を通じて、企業のクラウド活用の実態が評価されています。

クラウドの普及率

あなたの組織における、ソフトウェアとシステムの**何パーセントがクラウド(プライベートまたはパブリック)**で実行されていますか?

残りはオンプレミスで維持されていますか?

クラウドネイティブアプローチの採用度合い

あなたの組織は、ソフトウェア開発に対してどの程度「クラウドネイティブ」アプローチを採用していますか?

オブザーバビリティ(可観測性)の実践

ソフトウェア開発におけるオブザーバビリティ(可観測性)は、システムの健全性や問題の早期発見に直結する重要な要素です。この調査では、以下の観点からオブザーバビリティの実践状況が評価されています。

問題診断能力の評価

あなたの組織では、ソフトウェアやシステムが機能しない理由を理解する能力をどのように評価していますか?

(例:問題を見つけて診断するスピードや容易さ)

システムの計測対象割合

あなたの組織のITシステムのうち、何パーセントが計測対象となっているのですか?

MTTD(Mean Time to Detect)

あなたの組織では、**ソフトウェアの問題の検出までの平均時間(MTTD)**はどれくらいですか?

コンサルタントとしての視点

これらの指標は、企業のデジタルトランスフォーメーションの進捗や、ITインフラのモダナイゼーションにおける重要な判断材料となります。クラウド成熟度とオブザーバビリティの向上は、ビジネスの競争力強化に直結し、特にソフトウェアリーダー企業が高いスコアを示すことから、これらの要素に取り組むことが企業全体のパフォーマンスを大きく左右することが明らかです。