目次

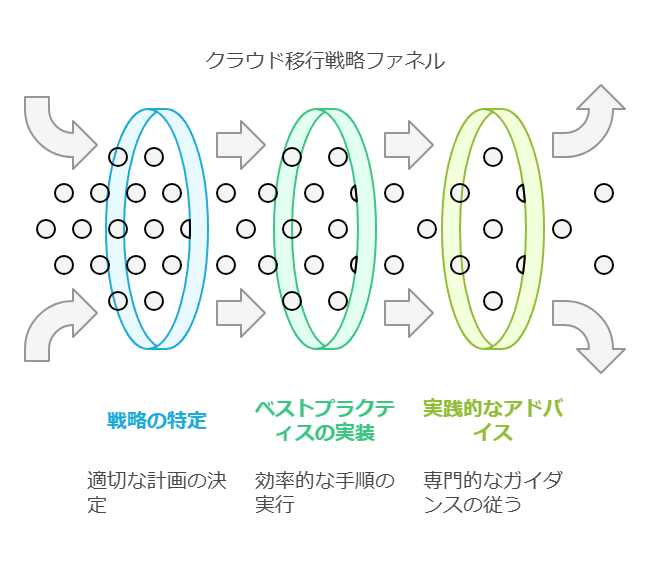

クラウド移行戦略の具体的なアプローチとベストプラクティスの紹介

Windows Server 2012のサポート終了に伴うクラウド移行を成功させるため、具体的な手順、考慮すべきポイント、およびファイルサーバー移行のベストプラクティスを包括的に解説します。

特に、クラウド移行に着手するにあたって何から始めればよいか迷っている情報システム部門の方々に向けて、有効な戦略と実践的なアドバイスを提供します。

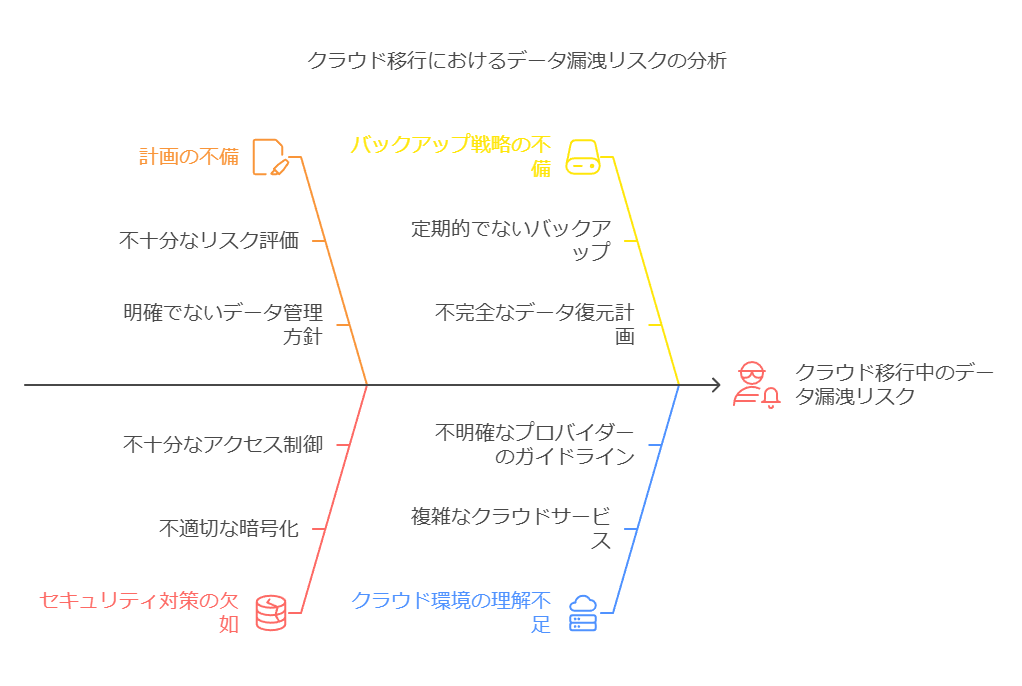

潜在的なデータリスクと損失のリスク評価

クラウド移行に際しては、計画の不備が機密データの漏洩リスクを高める可能性があります。そのため、クラウド環境におけるデータの構成方法とバックアップ戦略を迅速に理解し、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。

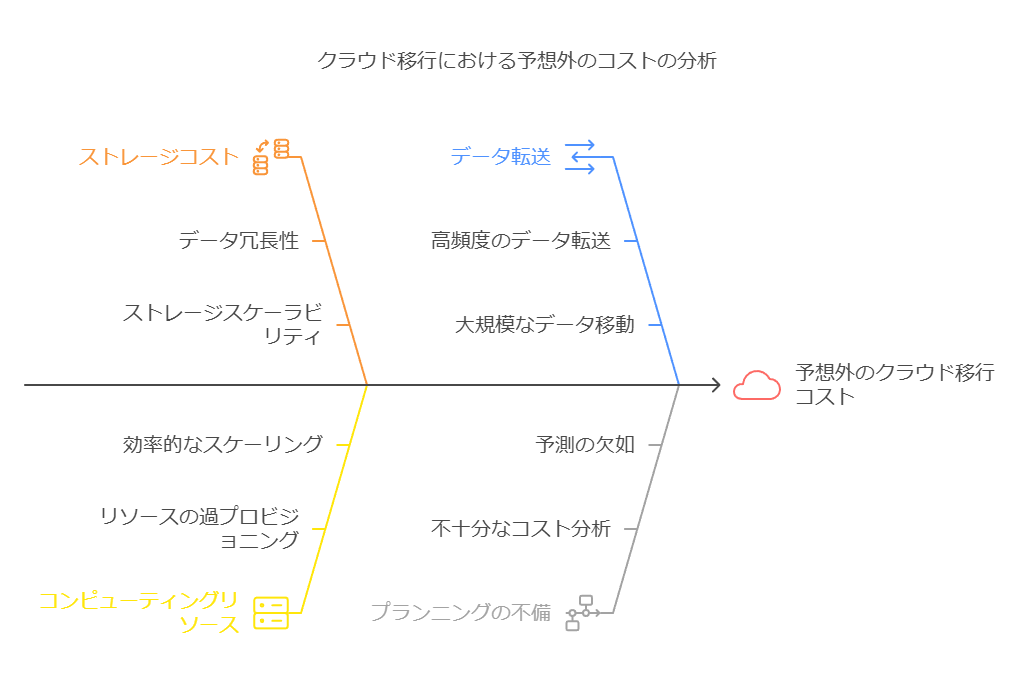

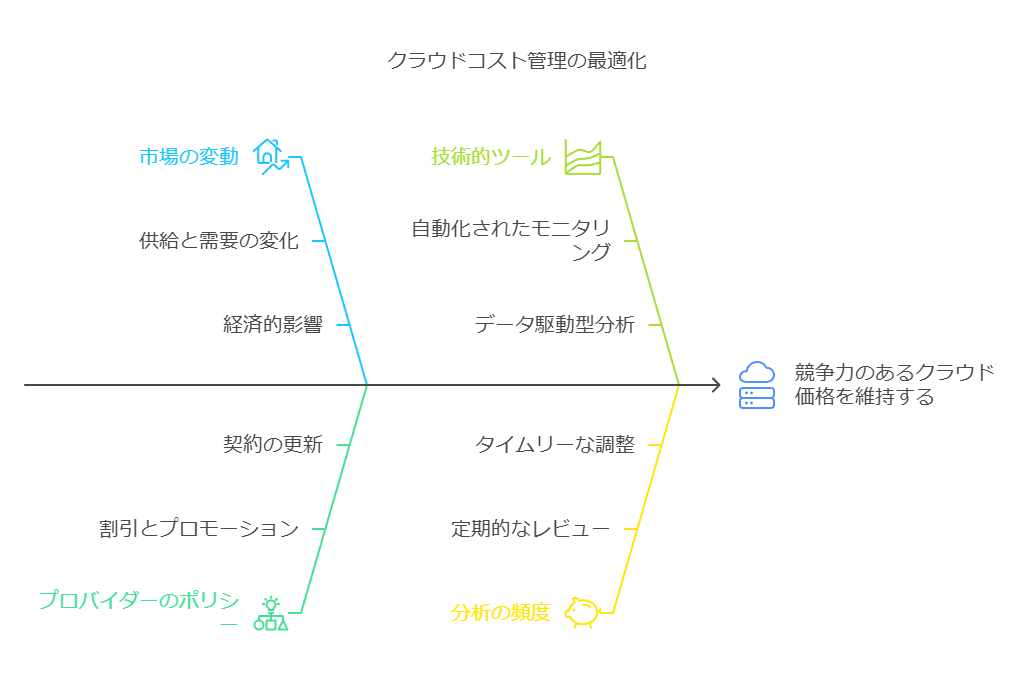

隠れた運用コストの特定と最適化

クラウドは従量課金制を採用しており、オンプレミス環境から移行する際には予想外のコストが発生する可能性があります。

そのため、移行プランの一環として、ストレージ、コンピュートリソース、データ転送に関するコストを詳細に把握し、無駄な支出を最小限に抑えることが重要です。

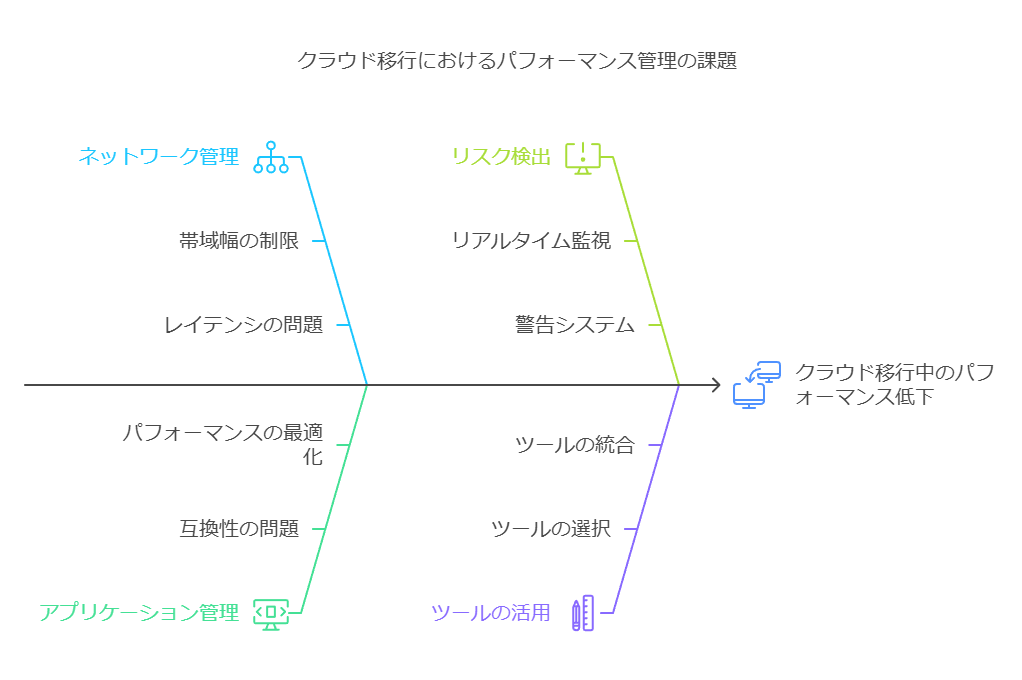

モニタリング・ツールの効果的な活用

オンプレミスからクラウド環境への移行は複雑なプロセスであり、ネットワークやアプリケーションの管理が新たな課題となる可能性があります。

これを克服するためには、ワークロードのパフォーマンスをモニタリングし、潜在的なリスクやパフォーマンス低下を自動的に検出・警告するツールを積極的に活用することが不可欠です。

パブリッククラウドの価格比較:データ駆動型アプローチ

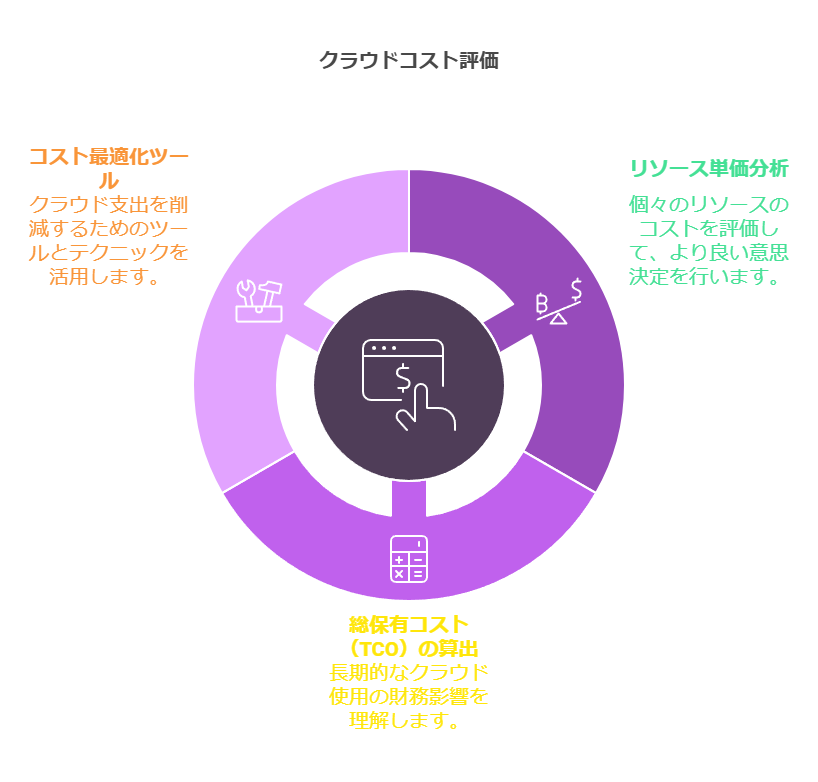

パブリッククラウド環境において、企業が適切な価格比較を行うためには、リソース単価に基づいた分析が有効です。以下の指標を活用することで、パブリッククラウドのコストを定量的に評価し、総保有コスト(TCO)の算出に役立ちます。

1. VM単価

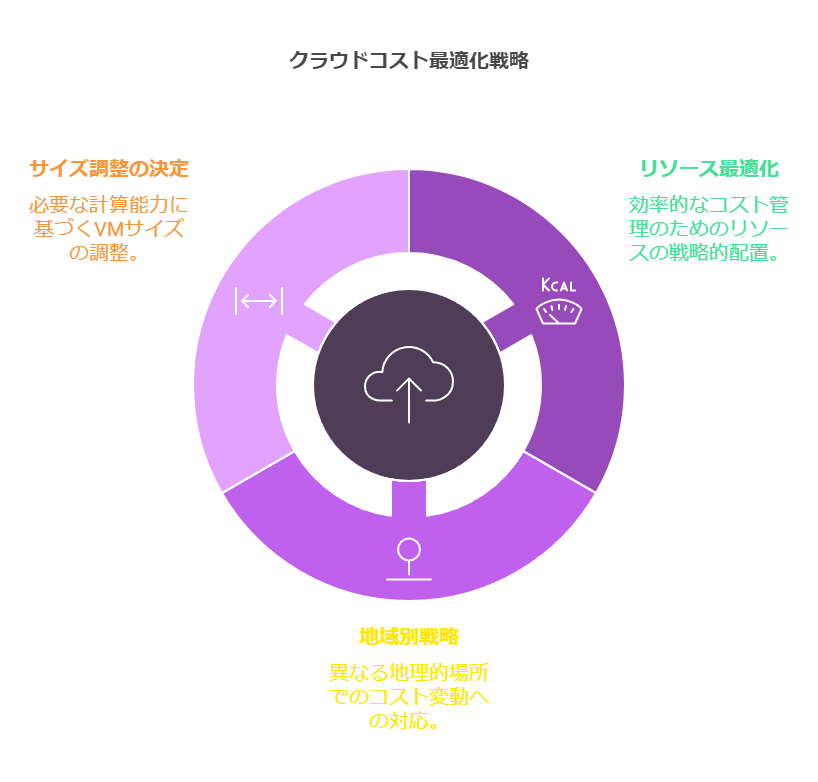

仮想マシン(VM)の利用に関する費用は、クラウドプロバイダーの価格構造に大きく依存します。VMのサイズやリージョンごとに単価が異なるため、リソースの最適配置が重要です。

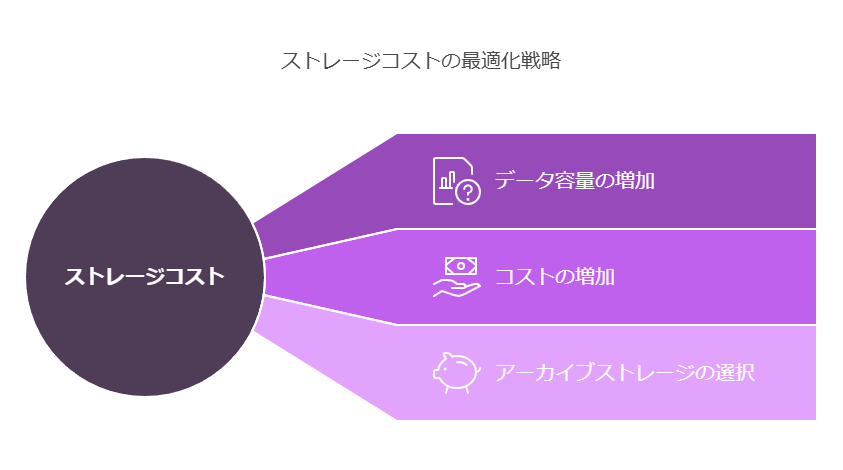

2. 永続ストレージ単価(TBあたり)

ストレージはTCOに直結する大きな要素です。データ容量が大きくなればなるほど、ストレージコストが増加しますが、長期的に見て利用頻度の低いデータは、アーカイブストレージを選択することでコストを抑えることが可能です。

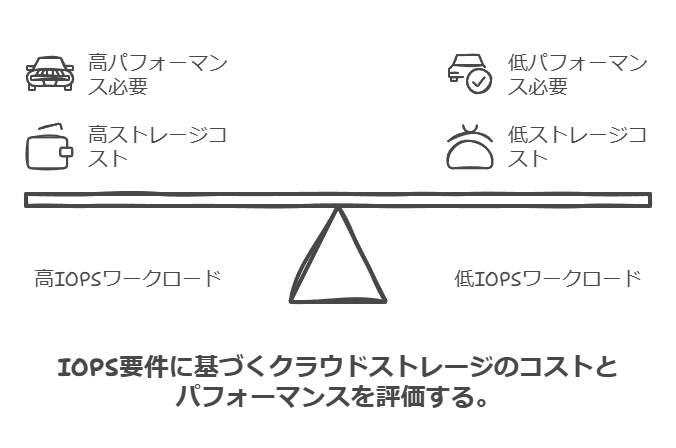

3. IOPS単価(1秒あたりの入出力処理回数)

データベースや高度な分析用途では、入出力性能(IOPS)が重要です。高IOPSを要求するワークロードの場合、ストレージと同様に、パフォーマンス要件に合致したクラウドサービスを選定する必要があります。

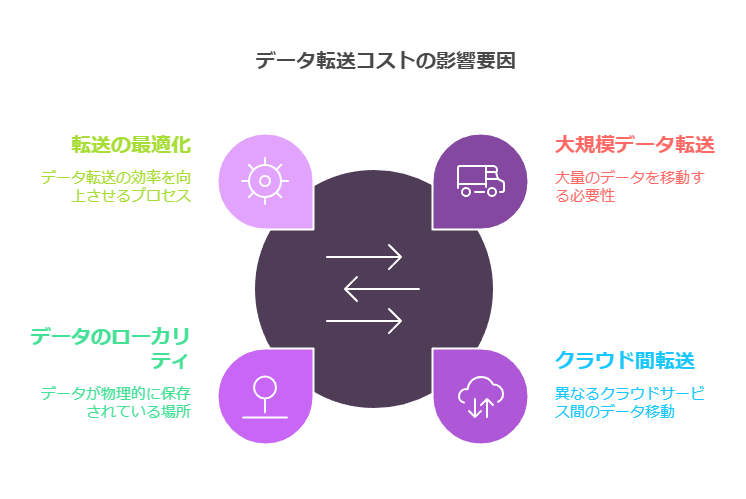

4. データ転送単価(1Gbpsあたり)

データの転送コストは、多くの企業が見落としがちな要素です。大規模データの転送やクラウド間でのデータ移動では、データ転送料金がTCOに大きく影響します。データのローカリティや転送の最適化が鍵となります。

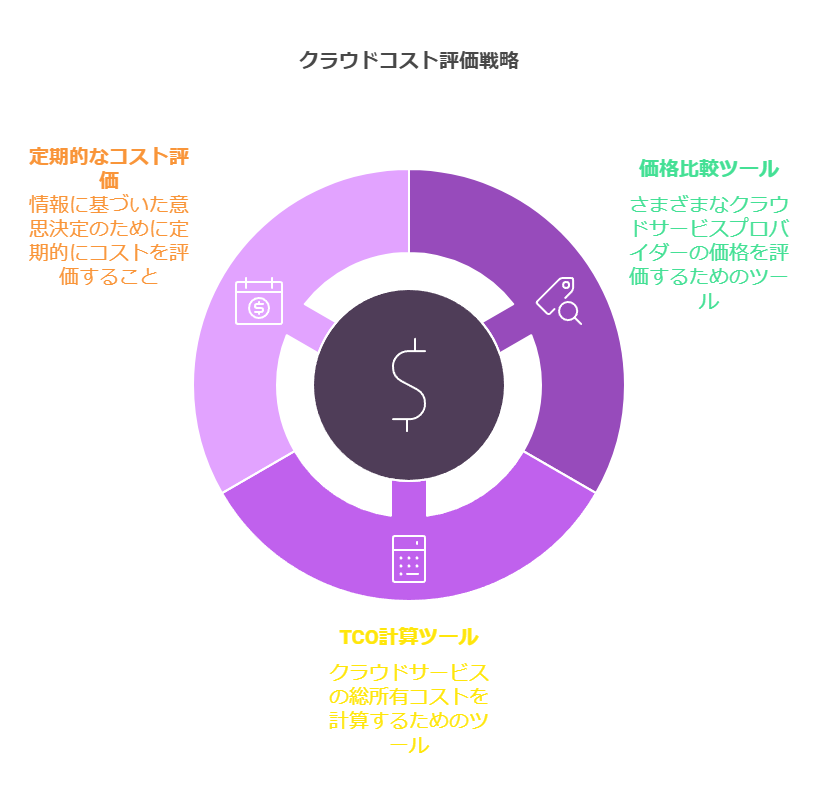

比較ツールと従量課金制(PAYG)の活用

パブリッククラウドプロバイダーは、従量課金制(PAYG)を導入しており、リソース利用に応じた柔軟な課金が行われます。これにより、TCOは動的に変動するため、定期的な価格比較が求められます。公開されている料金情報や、クラウド価格比較ツールやTCO計算ツールを活用して、詳細なコスト見積もりが可能です。

継続的なコスト最適化

クラウド価格は常に変動しているため、競争力のある価格を得るには、定期的に価格をモニタリングし、コスト削減の機会を見逃さないことが重要です。

パブリッククラウドとプライベートクラウドの価格比較:複雑性への対応

パブリッククラウドとプライベートクラウドの比較は、単純なリソース単価では測りきれない複雑性があります。特に、プライベートクラウドには初期コストや運用コストが含まれ、これらが一括で発生するため、TCOの算出が難しくなります。

プライベートクラウドのコスト要因

プライベートクラウドは、構築や運用にかかるコストがケースバイケースで異なり、以下のような要因が価格に影響します。

クラウドの規模:最小のインフラ規模や成長可能性を見据えた設計

ライセンスの要件:プライベートクラウドのソフトウェアや管理ツールのライセンス費用

ハードウェアとソフトウェアの選定:選択するハードウェアやSDN(ソフトウェア定義ネットワーク)、ネットワークトポロジー

これらの要因が企業ごとに異なるため、単純なリソース単価の比較では不十分であり、個別の計算が必要です。

データコンサルタントの視点からの総括

データ駆動型の意思決定に基づいて、クラウドコストの最適化を行うには、価格比較を詳細に行い、企業のニーズに合致したリソース選定が欠かせません。パブリッククラウドとプライベートクラウドのどちらが適切かは、単なるコスト比較ではなく、アプリケーションの要件、パフォーマンスニーズ、セキュリティ要件など、総合的な観点から評価する必要があります。

オープン・スタンダードとセルフサービス機能の活用

ほとんどのクラウド環境では、オープン・スタンダードをベースとした管理ツールを利用することで、クラウドの柔軟性を大幅に向上させることが可能です。特に、セルフサービス機能を導入することで、チームは迅速に利用可能なプロビジョニングやデプロイメントのパターンにアクセスでき、手動による作業のエラーを削減しながら、展開速度を向上させることができます。さらに、変更管理、サービス要求、資産管理に統合されたガバナンス機能を活用することで、マルチクラウド環境におけるセキュリティとコンプライアンスの管理負荷を軽減します。

サービス・パートナーとの連携でROIを最適化

複数のクラウドベンダーのサービスを計画、購入、管理することは、データ運用において複雑化しやすく、非効率なプロセスや不要なコストの発生を招くリスクがあります。こうしたリスクを抑えるためには、サービス・パートナーと連携し、作業を効率化しつつ、クラウドにおけるROI(投資対効果)を最適化するための選択肢を検討することが重要です。コストパフォーマンスとスピードのバランスを確保するため、適切なサービスパートナーの選定や効果的な管理方法の構築を進める必要があります。

クラウド戦略の再評価と明確なロードマップの重要性

クラウド導入の初期段階では、希望に満ちた戦略が策定されていたかもしれませんが、クラウド利用が進むにつれ、特にハイブリッドモデルや複数のクラウドプロバイダーを活用する場合、明確なロードマップの再構築が不可欠です。時間をかけてワークロード、セキュリティ要件、コンプライアンス要件を再評価し、最適なクラウド環境とプロバイダーを選定することが、今後の運用の成功を左右します。これを自社で進めるか、外部の熟練したクラウドコンサルタントとの連携を活用するかは重要な判断ですが、適切な投資を行うことで、開発者や事業部門の生産性向上を支援すると同時に、IT部門のリスク管理やコスト優先度の調整が可能になります。

IT as a Service (ITaaS) による管理の最適化

複数のクラウドベンダーと取引する際、IT as a Service (ITaaS) モデルの導入は、クラウド環境全体における購買および管理プロセスの簡素化を図る重要な手段となります。IT部門がクラウド購買を効率的にコントロールできるようにしつつ、適正なワークロードを適切なクラウドに配置し続けることを可能にします。また、ITaaSを採用することで、従業員が複数のクラウドベンダーにまたがるITサービスの調達、オーケストレーション、管理を円滑に行うことができ、クラウド環境の複雑さを抑えながら、運用効率と柔軟性を高めることができます。

これにより、企業がクラウド導入時に直面する複雑な管理プロセスを簡素化し、効率的に運用できる方法に焦点を当てています。また、クラウド戦略の継続的な評価と適切なパートナーシップが、ビジネスの成功とIT部門の生産性向上に貢献する点を強調しています。

クラウド環境における独自条件を考慮したデータ管理: ベンダーロックインの回避とデータ主導権の確保

クラウド環境の構築において、データ管理の主導権を企業が確保するためには、ベンダーロックインを回避しつつ、ワークロードのポータビリティを確保することが不可欠です。本ドキュメントでは、現実的なワークロードのポータビリティをすぐに実現する方法について具体的に説明しています。

1. データ保護と柔軟性を向上するための5ステップ

クラウド導入後、IT組織はデータ管理の近代化や新たな課題への対応が求められます。従来のツールは、マルチクラウド環境で必要な効率性や柔軟性を十分に提供できないため、IT組織は適切なデータ管理プラットフォームの選択によってクラウドとデータ保護の両面で高い効率性を実現することが可能です。

2. クラウド導入フェーズの移行

クラウド導入の初期フェーズでは、データやアプリケーションのクラウド移行が主な目標となり、手軽かつコスト効率を重視して進められます。その後、IT組織は「運用開始」フェーズに移行し、主要業務をクラウドで支えるための運用戦略や実行計画が重要な要素となります。この段階では、残るワークロードのクラウド移行や、必要に応じたクラウドリソースの運用が求められます。

3. 包括的なデータ管理プラットフォームの重要性

各フェーズを通して、データの可用性が維持され、必要な場所で即座にリカバリできることが、クラウド環境でのスムーズな運用には不可欠です。これを実現するためには、データ保護から運用管理までを包括するデータ管理プラットフォームが求められます。このようなプラットフォームにより、クラウドのリソースを最大限に活用し、データ管理とセキュリティの強化を図ることが可能となります。

クラウド移行の全体像と準備の重要性

移行の第一歩として、クラウド移行ワークベンチのセットアップが重要です。現在、クラウドプラットフォームはAWS、Azure、Google Cloud Platformなどの主要プロバイダーに限らず、オンプレミスでもスケーラブルなハードウェアソリューションが提供されています。この変化により、ITチームはコスト効率、柔軟性、セキュリティ、リスク管理、プライバシーなどを慎重に考慮し、各クラウドプラットフォームの特性に応じた移行戦略を策定する必要があります。これにより、最適なプラットフォームを選定し、長期的なビジネス目標に合わせたクラウド環境を整備することが可能です。

移行プログラムの準備とファクトリモデルの活用

ITチームは、アプリケーションの移行やリファクタリングを行う際に、適切なクラウドプラットフォームに対応した戦略を策定する必要があります。このためには、クラウド移行に適したテクノロジー、プロセス、人材を統合的に考慮し、ファクトリモデルを活用して効率的な移行を実現することが重要です。ファクトリモデルは、規模の大きい移行プロジェクトにおいて標準化されたプロセスを提供し、リソースの最適な活用と移行のスピードを向上させることができます。

クラウドネイティブ化と消費モデルの最適化

多くの企業は、クラウドネイティブのアジリティフレームワークを導入し、迅速なビジネス対応力を強化したいと考えています。クラウドの利点を十分に理解した企業では、ITリーダーシップの指示のもと、コスト削減や効率的なリソース利用を実現するために、従量制課金型の消費モデルを導入しています。このモデルは、オンプレミス環境とパブリッククラウドの双方に適応可能で、柔軟なリソース管理と最適化を通じて、クラウドの利点を最大限に活用することができます。

移行ワークベンチの種類と役割

移行ワークベンチは、クラウド移行における各フェーズに対応する専門的なエンジニアチームで、6種類に分類されます。

再ホスティング: 一般に「リフトアンドシフト」と呼ばれる手法で、既存のアプリケーションを最小限の変更でクラウドに移行します。これは自動化を活用して効率的に行えるため、最もシンプルな移行方法ですが、クラウドの特性を最大限活かすには至らない点もあります。

プラットフォーム変更: こちらは、新しいクラウドプラットフォーム上でアプリケーションを稼動させるための環境変更に特化したワークベンチです。コードの改修は必要ありませんが、OSやデータベースのアップグレード、DNSやネットワーク設定の大幅な変更など、インフラストラクチャの適応が必要です。

これらの移行ワークベンチは、移行計画において重要な役割を担い、それぞれの要件に応じて最適なクラウド活用をサポートします。企業は、移行するアプリケーションやワークロードに合わせた適切なワークベンチを選定し、移行戦略の実効性を高めることが求められます。

データコンサルタントの視点では、クラウド移行プロジェクトの成功には、適切な移行ワークベンチの選定と、移行プログラムにおけるビジネス価値の最大化が不可欠です。クラウド移行の各段階で、コスト削減、リソース効率、柔軟性の確保を視野に入れ、企業の戦略に合致したプラットフォームを活用することで、持続可能なクラウド戦略が実現します。

クラウドプラットフォーム戦略の統合的設計

クラウドプラットフォーム戦略は、データ・ガバナンスやアプリケーション・モダナイゼーション、さらにはモバイル戦略など、他の関連する戦略と密接に連携させて初めて効果を発揮します。これらの要素を切り離して考えるのではなく、全体的なビジネス目標に適合させ、戦略の文脈を理解した上で設計することが、クラウドの導入における成功の鍵です。

大局的視点の欠如がもたらすリスク

クラウドプラットフォーム戦略において、全体的な視点を欠くと、システム間の整合性が取れず、運用や管理の齟齬が発生する可能性があります。ビジネス全体を俯瞰し、各戦略が互いにどのように補完し合うかを明確にすることで、クラウド活用の効果を最大化し、組織全体のデジタルトランスフォーメーションを推進しやすくなります。

日本企業におけるクラウド管理戦略の遅れ

現状、日本企業のうち「包括的なマルチクラウド管理戦略を策定している」と回答した企業はわずか29%に留まっています。この数値は、世界的なクラウド活用の進展に遅れを取っていることを示しています。マルチクラウド管理戦略は、複数のクラウドを効率的に統合し、最適なパフォーマンスを引き出すための重要な鍵となります。今後、デジタル競争力を高めるためには、戦略的な管理体制の整備が不可欠です。

クラウド投資の効果と先導者の成功例

クラウド管理への投資は、平均して2年で回収が可能であり、10年後には投資額の2.9倍のリターンが得られることが、多くのアナリストによって確認されています。特にクラウド活用の先進企業(クラウド「先導者」)は、その効果を最大限に引き出し、投資額の4.5倍ものリターンを達成しています。これらのデータは、戦略的かつ積極的なクラウド投資が、長期的に見ても確実な利益をもたらすことを示しています。

クラウド「先導者」の特徴と日本企業との比較

クラウドの「先導者」と呼ばれる企業は、包括的なクラウド管理の戦略的重要性を認識し、クラウド移行プロセスと運用モデルの変革、さらにはビジネスプロセスの再設計を緊密に連携させています。これにより、単なるクラウド導入にとどまらず、企業全体の変革を加速させているのです。特に、アプリケーション・モダナイゼーションのメリットをビジネス面とIT面の双方で享受できると考える企業の割合は、日本企業よりも41%高く、さらに64%の先導者が「ビジネスプロセスの再設計とアプリケーション・モダナイゼーションを同時に進めるべきだ」と考えています。

戦略的クラウドアプローチの必要性

クラウドを戦略的に活用するためには、企業全体でデジタル変革の重要性を理解し、その変革に向けた統一したビジョンを持つことが重要です。クラウドは、単なる技術導入ではなく、企業のプロセス、ワークフロー、そして基盤テクノロジーが急速に変化する市場や顧客ニーズに対応するための手段です。これを成功させるには、変革に対する明確な戦略と、柔軟な基盤テクノロジーの整備が不可欠です。

汎用クラウド環境の限界

汎用的なクラウド環境では、企業の特定のニーズに対応できず、結果として大きなビジネス価値を生み出せないことは、明らかです。企業が持続的に競争優位を築くためには、独自のビジネス要件に適応した柔軟なクラウドプラットフォームと、戦略的な管理能力が求められます。つまり、カスタマイズされたクラウド環境と包括的な戦略が、価値を最大化するための鍵となります。

データコンサルタントとして、クラウド戦略の設計には、技術面の進化だけでなく、ビジネス変革と連動したアプローチが不可欠であることを強調しました。これにより、クラウドの導入は企業にとって、単なる運用コスト削減ではなく、持続的な成長を支える基盤となるでしょう。

クラウド導入の短絡的な認識のリスク

単にクラウドを導入するだけでは、期待されるビジネス成果を十分に引き出すことはできません。市場投入期間の短縮やデータを活用したパーソナライゼーションの拡大、意思決定の改善、プロセスの自動化、そしてコスト効率の向上といった主要なビジネスメリットを実現するには、クラウドの活用戦略が求められます。クラウド導入を戦略的に捉え、全体的なビジネス目標と運用モデルをしっかりと統合することが必要です。

パブリック、プライベート、ハイブリッドクラウドの普及

調査によると、パブリック、プライベート、そしてハイブリッドクラウドの導入は、世界中の企業で急速に進んでいます。特にハイブリッドクラウドは、異なるクラウドモデルを組み合わせて、ビジネス要件に柔軟に対応するために不可欠な要素となっています。この普及動向は、2023年までにクラウド市場が年間18%の成長を遂げるという予測を裏付けています。

3. クラウドベンダーの多様化と戦略的対応の必要性

全世界6,000以上の企業を対象に行った調査では、一般的な企業が8種類ものクラウドサービスを複数のベンダーから利用していることが明らかになりました。部門ごとに異なるクラウドアプリケーションが場当たり的に導入されており、顧客サービス、営業、マーケティング、人事など、さまざまな部門でその使用が広がっています。このような状況下で、企業は戦略的なマルチクラウド管理のアプローチを構築する必要があります。クラウドの導入とともに、管理の複雑さも増すため、今後の3年間で10種類以上のクラウドを利用することが予測されています。

4. クラウドの新時代と経営層の役割

クラウドの新時代では、企業がハイブリッド・マルチクラウドプラットフォームを戦略的に活用するために、経営層のリーダーシップが不可欠です。経営層がこのテクノロジーの潜在力を理解し、デジタル変革とビジネスの成長に向けて積極的に取り組む姿勢を示すことで、企業全体のクラウド戦略の成功が左右されます。リーダーシップのもとで、クラウド活用におけるリスク管理やコスト最適化も進める必要があります。

5. 戦略化:運用モデルとビジネス変革の統合

クラウドへの移行は、最終的な目的ではなく、ビジネス目標を達成するための手段です。クラウドは、単なる技術の導入ではなく、新しい運用モデルとビジネス変革を連携させるためのプラットフォームとして機能します。企業はクラウドを利用して、プロセスの効率化やコスト削減を図るだけでなく、イノベーションや新しい市場機会を捉えるために戦略的に活用することが重要です。

6. クラウド移行と効率性の実現

クラウド移行に着手する企業は、まずITインフラの効率性向上とコスト削減を優先していますが、クラウドの真の価値はそれにとどまりません。クラウド技術は、単にコスト削減だけでなく、ビジネスの成長やイノベーションの加速にも寄与します。効率性の向上を基盤としながら、戦略的にクラウド機能を活用して新たなビジネスチャンスを創出することが、長期的な成功の鍵です。

このように、データコンサルタントの視点では、クラウド導入や活用のプロセスが単なる技術移行ではなく、戦略的なビジネス変革の一部として捉えられるべきであり、企業が最大限の効果を得るためには、経営層のリーダーシップと明確な運用モデルが不可欠であることを強調します。

クラウドプラットフォーム管理の最適化

クラウドプラットフォームの管理は、ビジネスに即した信頼性、直観性、即応性の高い環境を実現し、ビジネス運用とITサービスをシームレスに結びつけることを目的としています。これにより、コスト削減とリスク低減を図りながら、エンドユーザーの満足度を高めます。ただし、クラウド環境は常に進化しているため、管理プロセスも柔軟であるべきです。

1. 継続的な最適化

クラウドリソースの最適化は、継続的な改善が求められます。サーバー利用状況を定期的に評価し、未使用のストレージを特定、仮想マシンのサイズ変更やシャットダウンを適切に行うことで、コスト管理を徹底します。これにより、リソースが効率的に活用され、コスト削減効果が高まります。

2. 包括的なガバナンスの導入

クラウド環境のガバナンスは、将来のテクノロジー進化にも対応可能なものとする必要があります。ガバナンスダッシュボードを構築し、現在のクラウド環境全体を管理するだけでなく、将来的に管理が必要になるテクノロジーにも柔軟に対応できる仕組みを構築します。また、運用に関連するアクティビティーは分散型であるため、管理ツールの選択も柔軟性が求められます。これにより、企業全体のビジネス機能に対応したオープンソースベースのガバナンスポリシーを導入し、業務変化に対応できる体制を構築します。

3. セルフサービス対応の推進

IT部門には、リアルタイムで市場のニーズに対応する能力が求められています。セルフサービス機能の強化により、クラウドサービスの設定、削除、アクセス制御、セキュリティ機能の管理、そして請求管理を自動化し、ビジネスニーズに即応します。これにより、業務のスピードと効率が向上し、リソースの活用も最大化されます。

4. 成果の測定とレジリエンシーの確保

ハイブリッドIT環境においては、クラウド管理のパフォーマンスを定量的かつ定性的に測定することが不可欠です。重要なビジネスプロセスへの影響を分析し、クラウド環境全体に対するレジリエンシーを確保します。これにより、クラウド運用の健全性が継続的に評価され、必要に応じた改善が実行されます。

結論

効果的なクラウドプラットフォーム管理は、継続的な最適化と包括的なガバナンス、セルフサービス対応、成果の測定によって実現されます。これにより、企業のIT環境は進化し続け、ビジネスの成長と持続的な競争優位性が保証されます。

VMware Cloud Foundationのインフラストラクチャの利点

VMware Cloud Foundationは、Software-Defined Storage(SDS)とSoftware-Defined Networking(SDN)を活用し、ハイブリッドクラウド環境全体のインフラストラクチャおよびワークロードのセキュリティ強化と効率的な提供を実現します。これにより、従来の物理インフラに伴うボトルネックを排除し、企業の俊敏性と生産性を向上させます。主なメリットは以下の通りです:

統合スタックによる相互運用性の向上

VMware Cloud Foundationは、コンピュート、ストレージ、ネットワーク、管理機能を単一のソリューションに統合し、シームレスな相互運用性を提供します。これにより、複雑な相互運用性の問題を解消し、インフラ環境の設計や構築における時間とコストを削減します。企業は個別のコンポーネント間の調整や適合性を気にする必要がなく、リソースの迅速な展開が可能です。

標準化されたインフラストラクチャの自動展開

自動化された標準化インフラストラクチャにより、アーキテクチャの設計・調整にかかる事前作業が大幅に軽減されます。これにより、企業は迅速にインフラを立ち上げ、サポート負担を減少させることができます。また、既存のITチームのリソースを有効に活用し、運用の複雑性を削減することで、全体的な生産性が向上します。

インフラ展開と管理の自動化

VMware Cloud Foundationは、コンピュート、ストレージ、ネットワーク、管理機能を統合したスタックを自動的に展開します。この高度な自動化により、ワークロードの展開を迅速かつ反復可能に行うことができ、インフラ調整のための手作業によるミスを回避します。さらに、既存のスタッフのスキルを活用して、環境に最適化された運用が可能となり、コスト削減とリスク軽減に貢献します。

ライフサイクル管理の自動化

独自のライフサイクル管理機能により、インフラの構築から日々の運用に至るまでの作業を自動化します。これにより、以下のような運用タスクが簡素化されます:

一貫した運用:リソースの構成やプロビジョニング、パッチ適用、アップグレードといった日常的な管理タスクが自動化され、運用効率が向上。モジュール方式のクラウド運用:インフラリソースの柔軟な管理が可能となり、必要に応じて迅速にリソースを拡張・縮小できます。

この自動化されたライフサイクル管理により、企業はインフラ運用にかかる時間やコストを削減しつつ、セキュリティとパフォーマンスを確保し、信頼性の高いIT環境を維持することができます。

まとめ:コスト効率とリスク軽減を実現する自動化インフラ

VMware Cloud Foundationは、インフラストラクチャの統合、自動化、標準化を通じて、企業が運用の俊敏性を向上させるだけでなく、コスト効率を高め、リスクを軽減するための強力なプラットフォームです。特に、自動化による手作業の削減や標準化されたインフラの展開により、企業は迅速なデジタル変革を進め、競争優位を確保することができます。

このように、データに基づいた効率的な運用管理が可能となり、企業のIT戦略における重要な要素であるコスト削減とリスク管理が実現される点が強調される内容となります。

クラウド問題の明確化

従来のクラウド管理ソリューションには限界があります。多くの組織は、パブリック、プライベート、オンプレミスのリソースを組み合わせたハイブリッド環境を運用していますが、こうした異種混在の環境をクラウドプロバイダーの標準ツールだけで管理するのは困難です。

ハイパースケーラーのツールの課題を具体化

ハイパースケーラー(大規模クラウドプロバイダー)は、自社のツールでハイブリッドクラウドを最適化できると主張していますが、実際には次のような問題が多発しています。

コスト削減の限界: 各クラウドプロバイダーのツールは、その特定のクラウド環境に最適化されていますが、複数クラウドにまたがるリソースを効率的に管理するには不十分です。

俊敏性とイノベーションの阻害: 個別のクラウドツールでは、異なるクラウド間の統一的な操作が難しく、ビジネスニーズに素早く対応できない場合があります。

管理の複雑化: 管理チームが、複数のクラウドやSoftware-Defined Data Center (SDDC) 間でのサービス調整に苦労し、一貫性や可視性が欠ける状態に陥ります。

マルチクラウド管理ソリューションの重要性

企業が効果的にハイブリッドクラウド環境を管理するためには、すべての主要なハイパースケーラーと連携できるマルチクラウド管理ソリューションの導入が重要です。これにより、次のようなメリットが得られます。

パフォーマンス最適化: 各クラウド環境に最適化されたツールに依存せず、全体のリソースを統合的に管理することで、アプリケーションのパフォーマンスを最大化できます。

コストとライセンスの管理: クラウド間でのライセンス管理やコスト配分が簡素化され、複雑なライセンスモデルによる無駄なコストを削減できます。

データのセキュリティとコンプライアンス: マルチクラウド環境でも、統一的なセキュリティポリシーやコンプライアンス基準を維持し、プライバシーや機密性に関するリスクを低減します。

ワークロードのスムーズな移行: ワークロードをクラウド間でシームレスに移行でき、クラウドプロバイダーに縛られることなく、柔軟な運用が可能です。

クラウドプロバイダーのツールの限界と逆行する現状

クラウドプロバイダーが提供する管理ツールは、あくまで自社のクラウドサービスに特化しています。これは、企業がマルチクラウドモデルを採用して効率的に運用したいというニーズに反しており、結果的にクラウド管理の柔軟性や最適化を阻害する要因となっています。

最適なソリューション選択への推奨

企業がクラウド戦略を成功させるためには、特定のプロバイダーに依存しない、広範なクラウド環境に対応できるソリューションを導入する必要があります。特に、マルチクラウド環境では、統合されたツールによる一元管理が運用効率の向上とコストの最適化に直結します。