目次

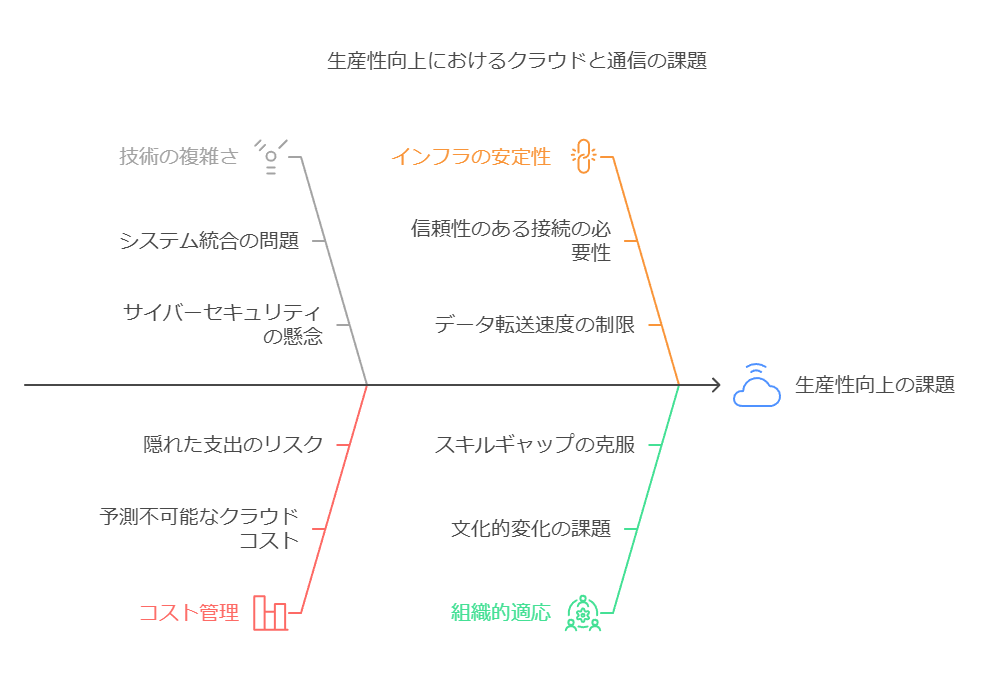

クラウド技術と高速通信の進化による生産性向上の課題と対策

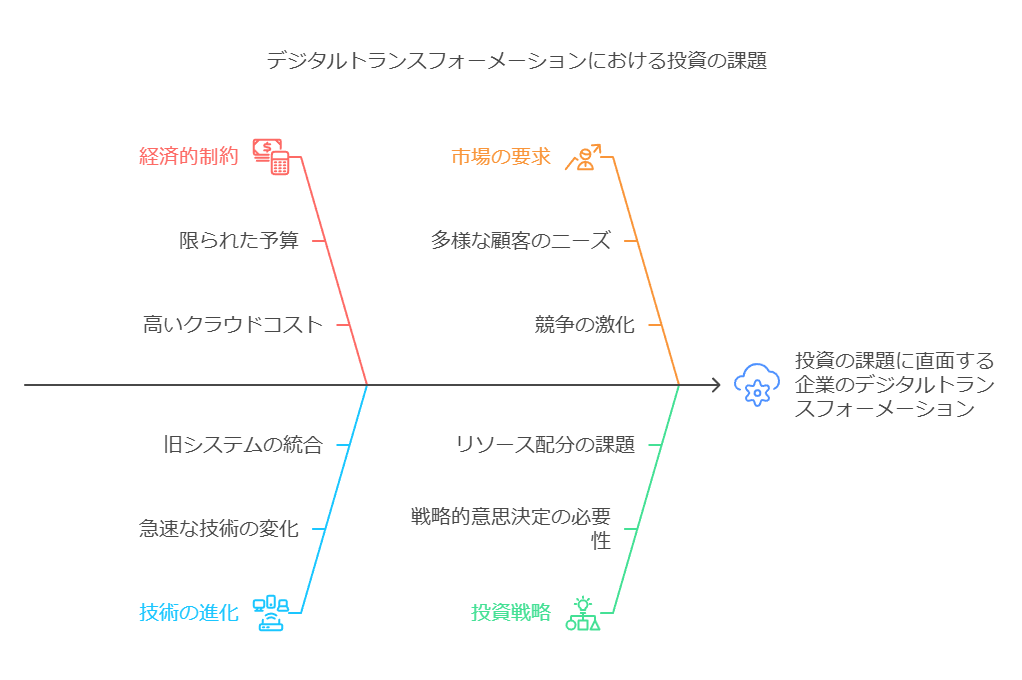

1. クラウドシフトの影響

クラウド技術の進展と高速通信の普及により、従来のオンプレミス型設備の改修や新しいリソースへの投資が経済的に難しくなっています。企業が多品種少量生産に対応する必要が増す中で、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に合わせた効率的な投資判断が不可欠です。

2. 部品加工業の生産性向上

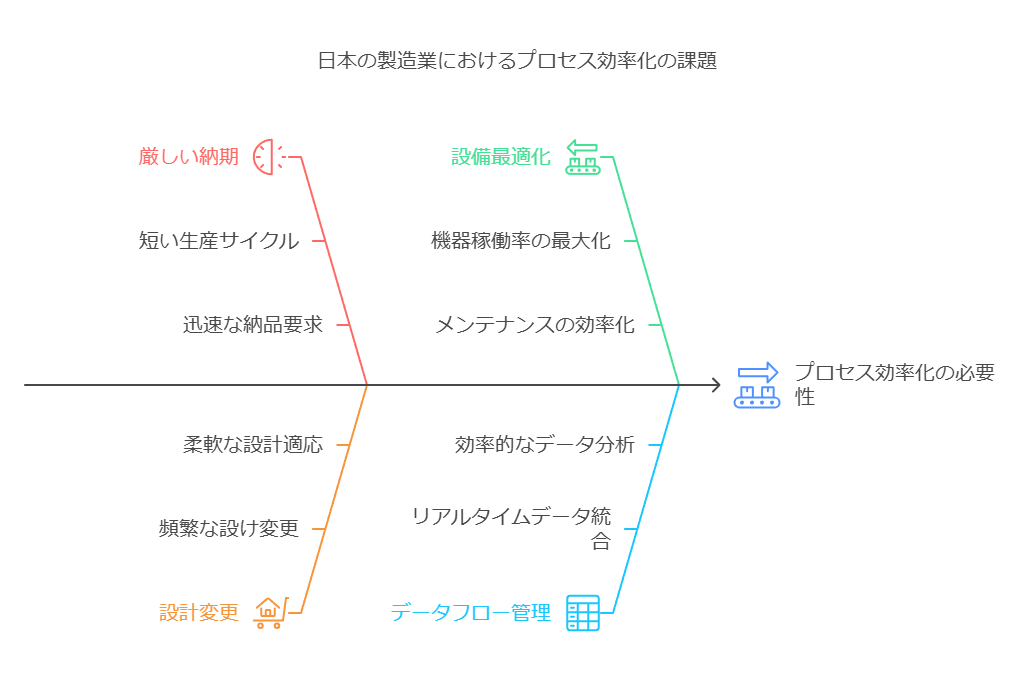

日本の製造業では、多品種少量生産が求められていますが、厳しい納期や頻繁な設計変更に対処するためには、プロセスの効率化が急務です。この点で、設備とデータフローの最適化が重要な課題となります。

3. 工程集約とCAD/CAMの役割

工程集約によって生産効率を最大化するには、特化したCAD/CAMシステムの導入が鍵となります。これにより、複合加工機の利用を最適化し、作業工程の自動化と連携が進むことで工数を大幅に削減できます。具体的には、Mastercamなどのツールがもたらす加工時間の短縮と工具寿命の延長といった効果が見込まれます。

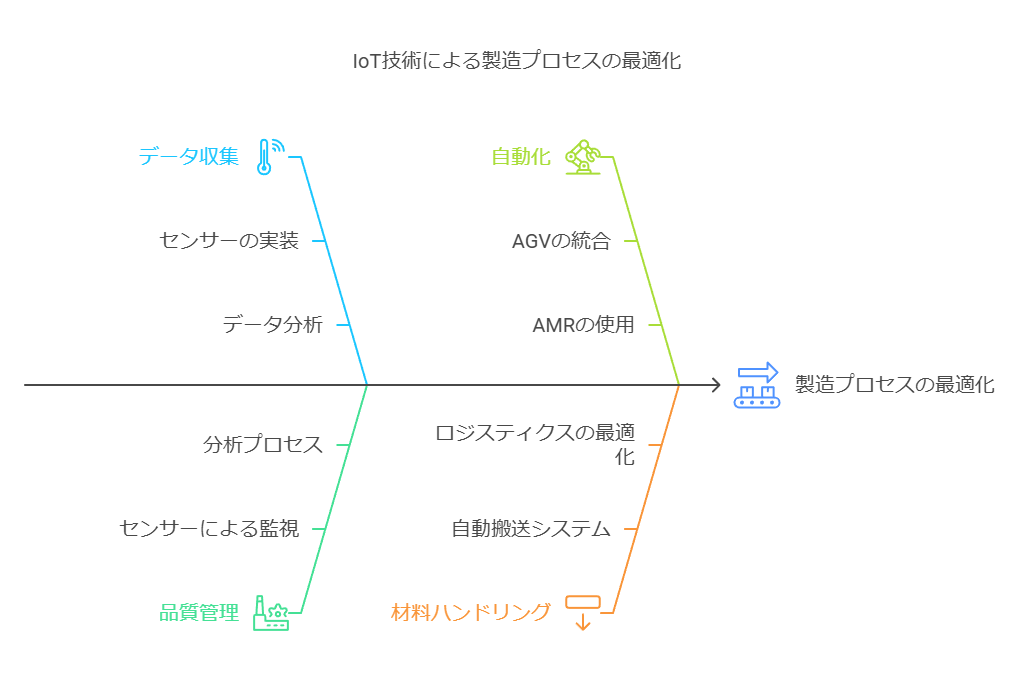

4. IoTデータの利活用による現場の最適化

IoT技術の進展により、製造現場でリアルタイムのデータ収集が可能となり、製造プロセス全体の最適化が進んでいます。具体的な改善として、センサーによる品質管理や、無人搬送ロボット(AGV、AMR)を用いた自動資材搬送が挙げられます。

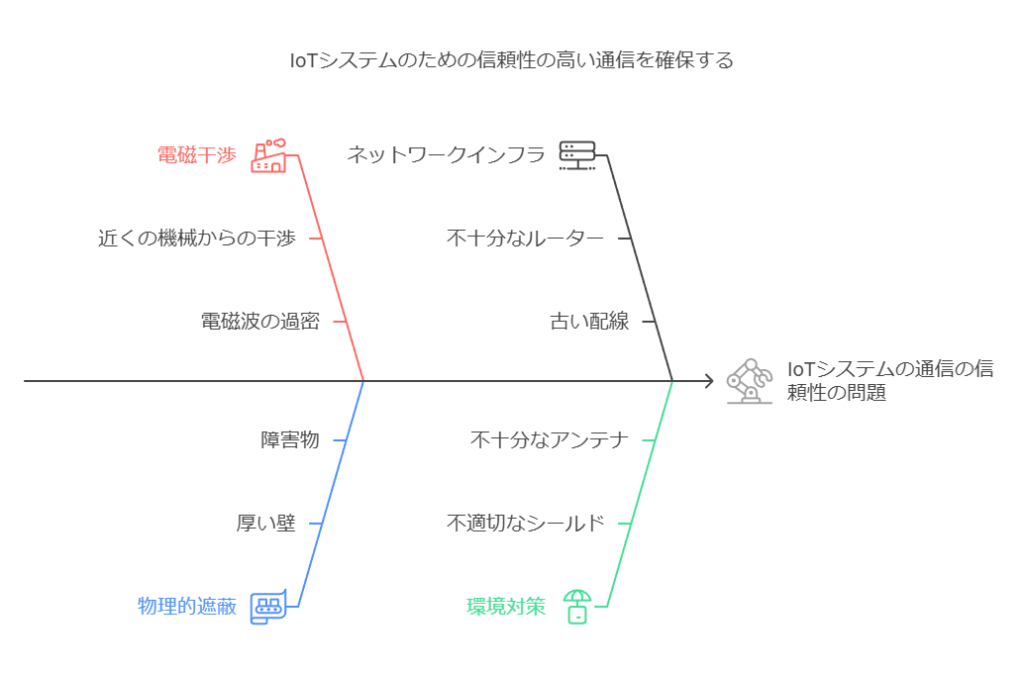

5. 安定した通信インフラの必要性

工場内でIoTシステムをフル活用するためには、信頼性の高い無線LAN環境が不可欠です。しかし、製造環境特有の電磁波干渉や物理的な遮蔽が通信の安定性を阻害する可能性があります。これらの課題に対処するために、環境に適した電波遮蔽対策と強固なネットワークインフラの導入が求められます。

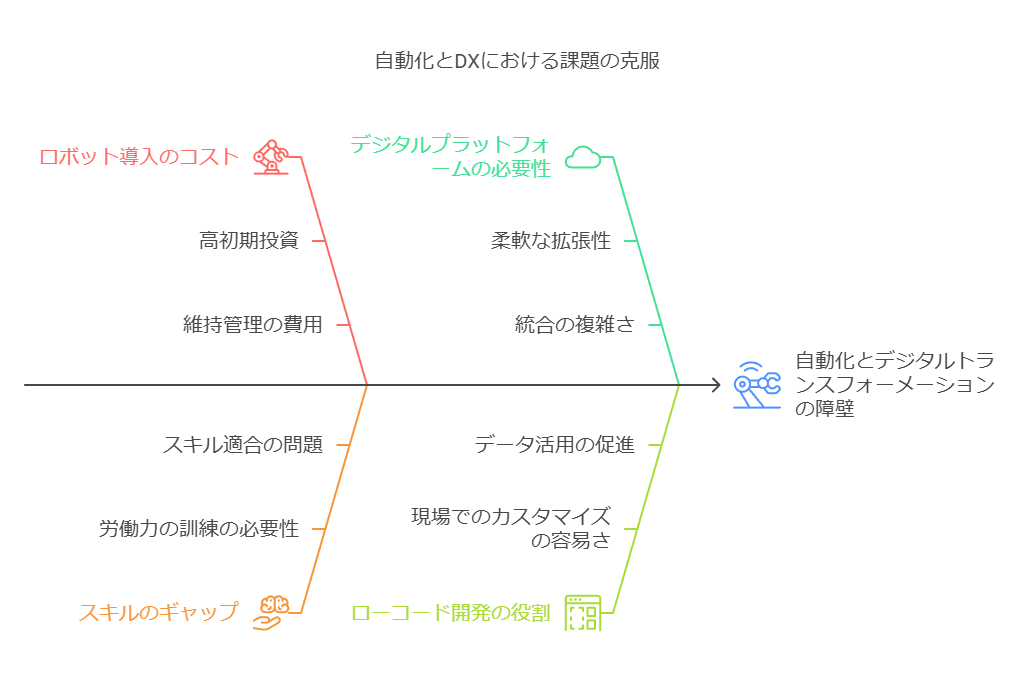

6. DX推進と自動化の課題

自動化やDXを実現するための技術的な壁として、ロボット導入のコストやスキルの不足が挙げられます。ここで必要となるのは、柔軟に拡張可能なデジタルプラットフォームの導入です。特に、TULIPのようなローコードアプリ開発環境を活用することで、現場レベルでのカスタマイズが容易となり、データ活用による全社的な変革が促進されます。

データコンサルタントの視点からは、特に以下の点を強調できます:

データ活用による投資判断の最適化

データに基づいた分析を行い、適切な設備投資やシステム導入のタイミングを判断する。

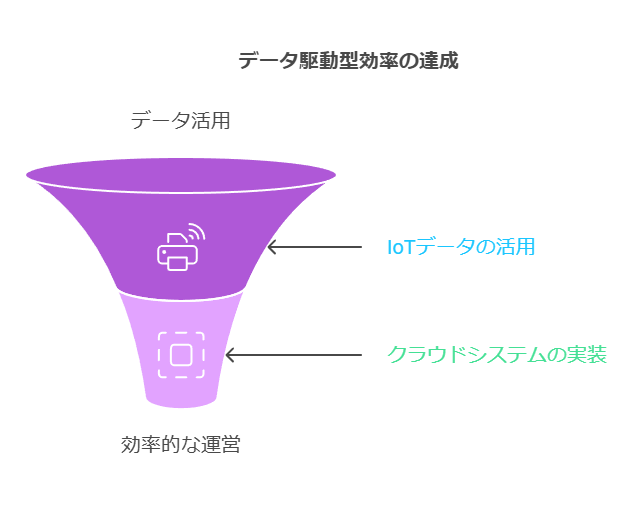

IoTデータを活用したプロセスの効率化

リアルタイムで収集したデータを用い、製造プロセスの改善や自動化の推進を実現。

クラウドシステムによる柔軟なスケーリング

クラウドシフトによるコスト効率の高い拡張性を活かし、急激な需要変動にも柔軟に対応する体制を構築。

この視点を反映させることで、より効率的かつデータ主導の改善を促す文章へと変えることが可能です。

増加するクラウドサービス利用申請に対応するための戦略的アプローチ

近年、クラウドサービスやSaaSは、企業のビジネス活動を支える基盤として欠かせない存在となっています。しかし、その利用が増加するにつれ、これらのサービスを効果的に管理する体制の重要性も一層高まっています。

利便性とセキュリティリスクのバランスをどう保つか?

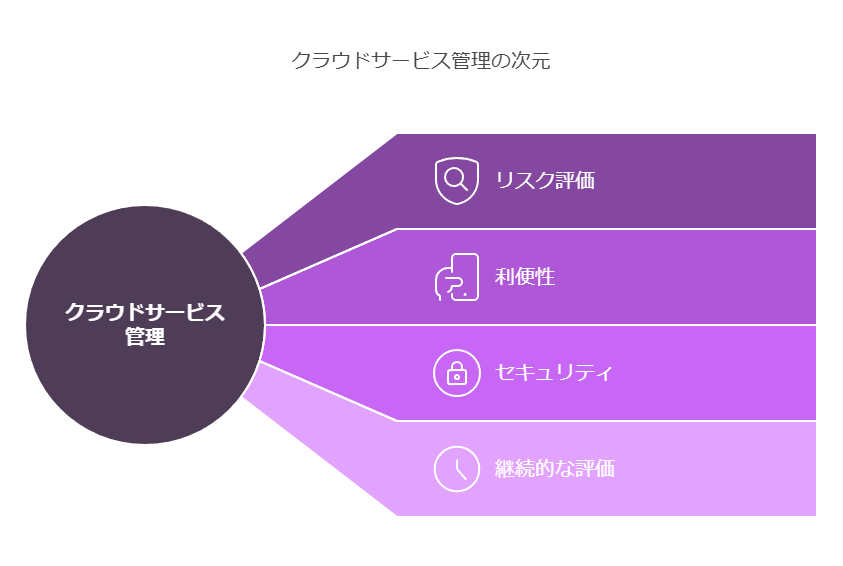

クラウドサービスの利便性は高く、業務の効率化に大きく寄与しますが、その裏には潜在的なセキュリティリスクが存在します。企業が安全にクラウドサービスを利用するためには、導入時のみならず、運用中も継続的にリスク評価を行う必要があります。これには、適切な基準に基づくサービス選定、定期的なモニタリング、そして必要に応じた改善策の実施が不可欠です。

申請の増加がもたらす導入審査・定期チェックの課題

クラウドサービス利用の申請が増えると、導入審査や定期的なチェックの負担も比例して増加します。特に、チェックシートを用いた手動の確認作業や、クラウド事業者からの回答の遅延が、審査作業の負荷を一層高める要因となっています。その結果、セキュリティリスク評価の正確性や網羅性に対する不安が高まるケースが多く見受けられます。

スピーディかつ網羅的なリスク審査と定期チェックの実現方法

クラウドサービスやSaaS導入時のリスク審査を迅速かつ網羅的に行うためには、最新の自動化ツールやAIを活用することが考えられます。これにより、膨大な申請数に対しても効率的なリスク管理を実現し、企業のセキュリティ体制を強化できます。

統合的なID管理の重要性とその課題

また、クラウドサービスの利用が進む中で、企業内でのID(アカウント)管理も重要な課題となっています。ID管理ツールを活用することで、複数のシステム間でIDや権限を一元的に管理し、社内システムとのスムーズな連携が可能となります。特に、人事システムとの連携により、従業員の異動や役職変更にも迅速に対応できるようになります。

クラウドID管理の限界とその克服方法

しかし、現在多くのクラウドID管理サービスは、SaaSとは連携できるものの、オンプレミスのシステムや独自開発のシステムとは連携が難しいという課題を抱えています。これにより、企業全体での統合的なID管理が困難になることがあります。これを解決するためには、クラウドID管理ツールに加えて、オンプレミスやカスタムシステムとの連携を強化するソリューションの導入が必要です。たとえば、ハイブリッド環境に対応したID管理ツールの活用や、APIを利用したカスタム連携の構築が有効です。

これらの取り組みによって、企業はクラウドサービスの利便性を享受しながら、セキュリティと管理のバランスを最適化し、ビジネスの継続性を確保することができます。

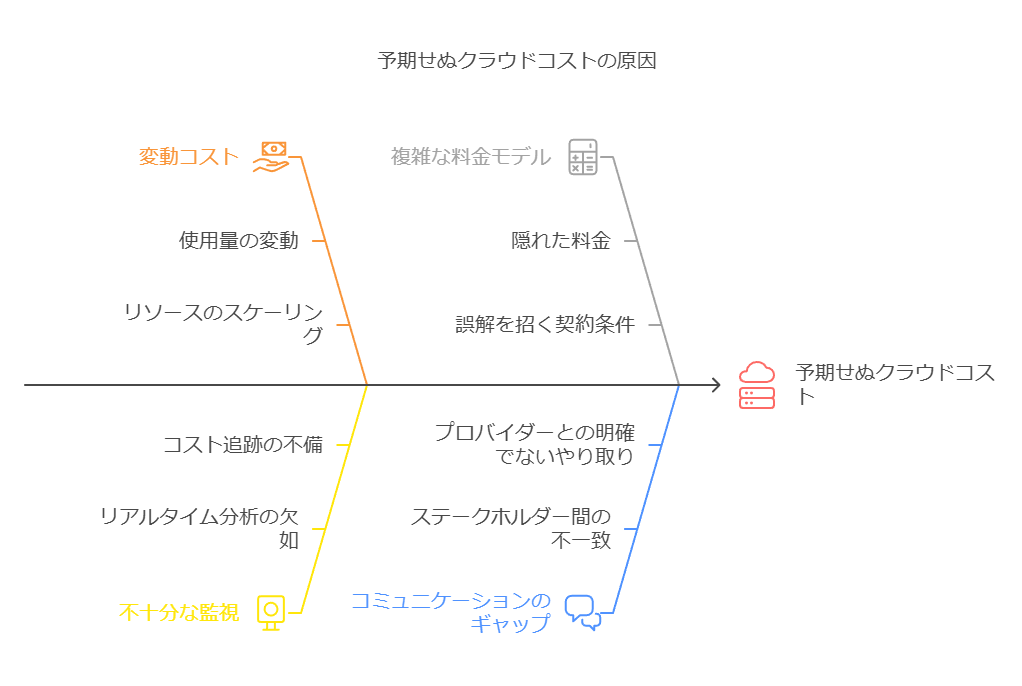

現状分析: 予測困難なクラウドコスト、予期せぬ支出が発生するリスク

クラウドサービスはその利便性と柔軟性から多くの企業に採用されていますが、コスト管理における課題も顕在化しています。特に、ネットワークやストレージといった変動コストが原因で、月末に予期せぬ請求額に直面し、企業にとって想定外の支出を強いるケースが少なくありません。

課題の深掘り: ベンダーロックインによる非効率性とクラウドサービスの価格変動リスク

さらに、特定のクラウドベンダーに依存している場合、プロジェクトのフェーズや企業戦略の変更時に柔軟に他のサービスへ移行することが困難になります。このため、企業は不要なコストを支払うリスクを抱えています。また、クラウドプロバイダーによる価格改定が予期せぬコスト高騰を引き起こす可能性もあり、クラウドコスト管理の難易度が高まっています。

解決策の提案: 予測可能で透明性の高いクラウドコスト管理と柔軟なクラウド移行戦略

このような課題に対して、クラウドコストの予測と最適化に焦点を当てた解決策が必要です。例えば、透明性の高いクラウドデータ基盤を活用することで、コストの見える化と予測精度を向上させるとともに、企業の戦略変更時に柔軟に対応できるクラウド移行戦略を構築することが重要です。Aivenのようなクラウドデータ基盤は、このニーズに応えるソリューションを提供します。

最新動向: 増加するクラウドサービス利用とその管理体制の強化

近年、クラウドサービスやSaaSは企業のビジネス基盤として不可欠な要素となっており、その利用申請が増加しています。この増加に伴い、企業はクラウドサービスの利用状況を効果的に管理し、無駄なコストを削減するための体制を整える必要があります。

セキュリティリスクへの対応: 利便性の裏に潜む脅威を評価し、管理を徹底

クラウドサービスの利便性は大きな魅力ですが、その裏にはセキュリティリスクが潜んでいます。コンサルタントとしては、導入時だけでなく、運用開始後も継続的なリスク評価と監視を推奨します。適切なセキュリティ基準に基づいたサービス選定、定期的なモニタリング、そして必要に応じたセキュリティ改善策の実施が、企業にとって不可欠な要素となります。

ここでは、データコンサルタントとしての視点から、クラウドコスト管理、ベンダーロックイン、セキュリティリスクに対する具体的な解決策を提示しました。

パブリッククラウドの導入促進とその戦略的メリット

近年、パブリッククラウドの導入は、企業が競争力を向上させるための重要な要素としてますます注目されています。パブリッククラウドの導入が進む背景には、初期費用の抑制、運用負荷の軽減、そして柔軟なスケーリングの実現といった多岐にわたるメリットが存在しています。これらの要素は、企業が迅速かつ効率的に市場の変化に対応するために不可欠です。

クラウド導入に潜むリスクとその克服方法

しかし、クラウド導入には潜在的なリスクも存在します。たとえば、クラウド環境が個別最適化に陥りやすく、全社的な視点での効果が不明瞭になるケースが少なくありません。これにより、クラウド導入の真の価値を最大限に引き出すことが難しくなります。このような課題を克服するためには、全社規模での統一されたクラウド戦略と管理が必要です。

効率的なクラウド活用の推進方法

パブリッククラウド(AWS、Azure、Google Cloud)の特性を最大限に活用し、全社規模でのクラウド活用を効率的に推進するためには、標準化された導入手法と強固な推進体制が求められます。具体的には、クラウドの標準化手法、導入推進体制の構築、アカウント・ライセンス管理の最適化に焦点を当てた取り組みが必要です。また、24時間365日の運用・監視、アカウント管理、請求代行などの業務をワンストップでサポートするツールの活用も効果的です。

クラウド活用を成功に導く社内推進体制とセキュリティ対策

クラウド導入を成功させるためには、社内での推進体制の整備と、プロジェクトのスムーズな進行が不可欠です。これには、セキュリティを含む運用方法の策定が重要な役割を果たします。また、人的なクラウド設定や管理ミスによる脆弱性を診断・分析し、セキュリティを強化しながら効果的なクラウド運用を実現するための具体的なポイントについても解説します。

クラウド活用を次のフェーズへ

複雑化するクラウド環境において、運用・監視、アカウント管理、請求代行、セキュリティなどの業務を効率化し、クラウド活用をさらに進化させるための最新情報を提供します。現在、クラウド活用に課題を抱えている方や、新規導入を検討中の情報システム部門の皆様にとって、次のフェーズへ移行するための貴重な情報が満載です。

システム運用統制強化の重要性と現代の課題

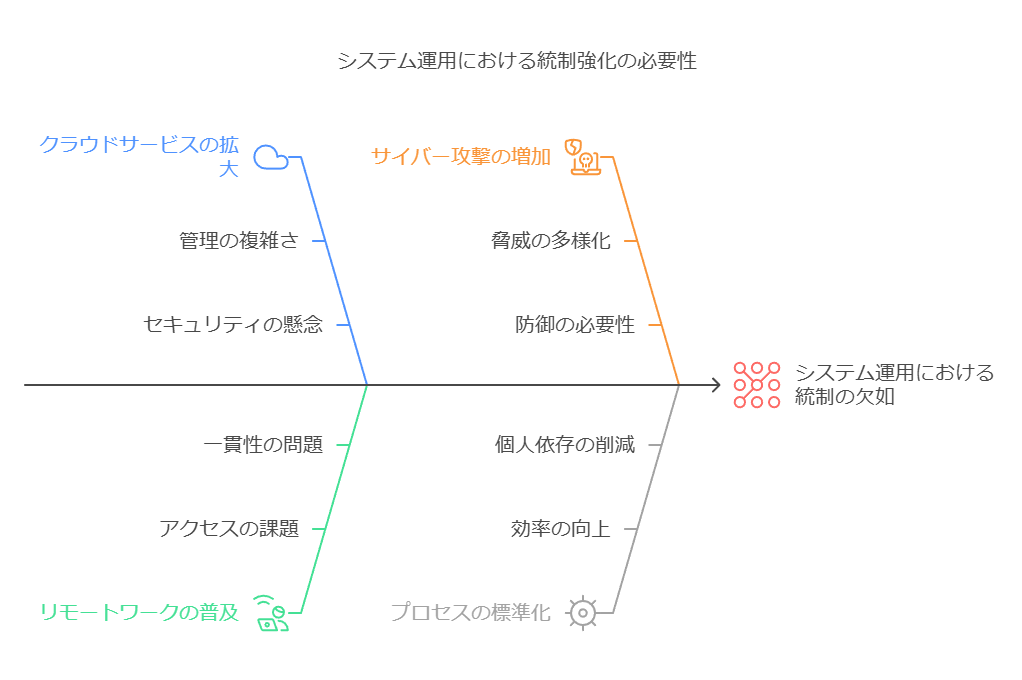

背景と課題の明確化

クラウドサービスの利用拡大やリモートワークの浸透、サイバー攻撃の増加により、情報システムの環境は急速に変化しています。このような環境変化に対処するため、システム運用における統制強化が今まで以上に重要視されています。具体的には、属人的になりがちなシステム運用プロセスを標準化することで、運用の無駄を削減し、変更管理やリリース管理を適切に行うことが求められます。また、特権IDの厳格な管理は、システムの安全性を保つために不可欠であり、その重要性が増しています。

混在するシステム環境への対応

しかし、現場ではレガシーシステムとクラウドネイティブなITサービスが混在する環境の管理、リモートアクセスの増大、そしてセキュリティ脅威の多様化など、複雑な課題が山積しています。これにより、システム運用の効率化とセキュリティ対策、さらには運用統制の強化を同時に実現することが難しい現状があります。

解決策の提案

このような状況において、システム運用におけるセキュリティ対策の重要性を再認識する必要があります。運用プロセスの整備と標準化は、属人化を防ぎ、リソースの最適活用を可能にします。さらに、特権ID管理を強化することで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを大幅に低減し、効率的かつ安全なシステム運用を実現できます。

パブリッククラウドの多様化

現代のシステム運用において、パブリッククラウド(IaaS)の利用が一般的となっています。主要なプラットフォームとしては、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)などが挙げられます。これらのIaaSを活用することで、柔軟性とスケーラビリティを確保しながら、統制の取れたシステム運用を行うことが可能です。

ここでは、情報システム環境の変化に対するシステム運用の統制強化の重要性を強調し、複雑化する現代のシステム運用の課題とそれに対する具体的な解決策を提示しています。また、主要なパブリッククラウドプラットフォームについても触れ、現代のシステム運用における多様な選択肢を示しています。

働き方の多様化に伴う「クラウド型オフィス」の普及とその課題

テレワークの普及により、従業員が働く場所や時間の選択肢が増えたことで、働き方が多様化しています。この変化に対応するため、場所やデバイスに依存せずシームレスに利用できるツールの需要が急増し、その結果、クラウド上でドキュメント作成やコラボレーションを可能にする「クラウド型オフィス」の普及が加速しています。

M365とGoogle Workspace、自社に最適な選択を再検討する重要性

多くの企業がクラウド型オフィスの選択肢としてMicrosoft 365(以下、M365)やGoogle Workspaceを採用していますが、これらが自社のニーズに最適であるかを慎重に評価することが重要です。企業の多くは、既存のOfficeアプリケーションに慣れていることや他社の導入事例を参考にすることで、詳細な比較検討を行わずにこれらのツールを導入しているケースが少なくありません。しかし、自社の業務プロセスやセキュリティポリシーに適した選択肢を見極めることが、長期的な運用コストやリスクの最小化につながります。

セキュリティリスクと国外の禁止事例に学ぶ

クラウド型オフィスの利用には、データの保管場所が社外サーバーであることから生じるセキュリティリスクが伴います。たとえば、フランスやドイツでは、プライバシー保護やセキュリティの懸念から、教育機関におけるM365の利用が禁止されています。これらの事例は、自社がクラウド型オフィスを採用する際に、セキュリティ面でのリスクを十分に考慮する必要があることを示唆しています。

M365やGoogle Workspace以外の選択肢を検討する価値

クラウド型オフィス市場には、M365やGoogle Workspaceに代わる多様な選択肢が存在します。これらの代替ソリューションは、既存のツールが抱えるセキュリティや運用上の課題を解決する可能性を持っています。特にM365やGoogle Workspaceのセキュリティに対する懸念がある場合、他のクラウド型オフィスを検討することで、自社のニーズに最適なソリューションを見つけることができるでしょう。

ここでは、働き方の多様化に伴うクラウド型オフィスの普及と、その普及に伴う課題に焦点を当てました。次に、一般的に使用されているM365やGoogle Workspaceについて、再評価の重要性とセキュリティリスクを考慮する必要性を提示しました。最後に、これら以外の選択肢を検討する価値を示すことで、より最適なソリューションを選択するための助言を行っています。

増え続けるクラウドサービスの導入における戦略的対応

近年、クラウドサービスやSaaSは企業のビジネスインフラとして不可欠な要素となっています。しかし、その利用が拡大するに伴い、評価と管理の重要性が一層高まっています。

セキュリティリスク評価の進化と継続的モニタリングの必要性

クラウドサービス導入時のセキュリティリスク評価は確かに重要ですが、そこで終わってはいけません。サービスは定期的に更新され、これに伴いセキュリティリスクも変動します。また、新たに制定される法令やガイドラインに適合するための対策も求められます。調査によれば、サービス導入後にセキュリティリスクが増加するケースもあり、継続的なリスク評価と対応が不可欠です。

負担増加への対応策と効率的なリソース管理

クラウドサービスの導入数が増えるほど、その管理とモニタリングの負担は増加します。特に、大規模な組織では情報システム部門やセキュリティ部門に過度な負担がかかり、新しいサービスの追加ごとに対応が難しくなるケースが多く見られます。チェックを怠るとセキュリティリスクが高まる危険があるため、品質と効率の両立を図るための戦略的アプローチが求められます。

自動化の導入

継続的なモニタリングを効率化するために、自動化ツールやAIを活用し、手動によるチェックの負担を軽減します。これにより、人的リソースを戦略的な領域に再配分することが可能となります。統合されたリスク管理プラットフォーム

複数のクラウドサービスを一元管理できる統合プラットフォームの導入を検討します。これにより、サービス間の一貫したリスク評価と対策が可能となり、セキュリティ管理の効率が向上します。定期的なトレーニングとアセスメント

情報システム部門やセキュリティ部門の担当者に対して、最新のセキュリティリスクや対応策に関する定期的なトレーニングを実施します。また、組織全体で定期的なリスクアセスメントを行い、最新の脅威に対応する準備を整えます。

結論として、クラウドサービスの利用が広がる中、継続的なモニタリングと戦略的なリソース管理が不可欠です。自動化と統合管理の導入により、セキュリティリスクを最小限に抑えながら効率的な運用が可能となります。

ここでは、継続的なモニタリングの重要性を強調し、自動化や統合管理による効率化を提案することで、データコンサルタントとしての視点を反映させています。

クラウド移行とモダナイズ戦略: AWS を活用した変革の道筋

オンプレミスからクラウドへの転換を加速する理由

多くの組織がこれまでオンプレミス仮想化に注力してきました。しかし、急速に変化するビジネス環境の中で、次に取るべき戦略的な一歩を検討する時期に来ています。従来のオンプレミスインフラは信頼性が高い一方で、俊敏性やスケーラビリティの限界があり、イノベーションを阻害する要因にもなり得ます。これを打破するために、クラウドへの移行とモダナイズが不可欠です。

クラウドがもたらすビジネス価値

AWS のようなクラウドプラットフォームは、俊敏性、スケーラビリティ、イノベーションという3つの柱を提供し、以下のメリットを実現します。

俊敏性の向上

クラウド環境では、リソースの即時調達が可能になり、ビジネスの変化に迅速に対応できます。

新たな機能の導入が従来よりも短期間で実現します。

スケーラビリティの確保

ワークロードの増減に合わせてインフラをスケールできるため、不要なコストを削減しながらピーク時の需要にも対応可能です。

イノベーションの促進

高度なクラウドサービス(例: AI/ML、データ分析、IoT)を活用することで、新規事業の立ち上げや顧客体験の向上を加速します。

クラウド移行の具体的な成果

仮想化されたオンプレミスワークロードをクラウドに移行することは、以下のような具体的な成果をもたらします。

コストの最適化

インフラストラクチャおよび管理コストを削減し、運用効率を向上。

ITチームの強化

自動化とセルフサービス機能を導入し、ITリソースをより戦略的な課題に集中させる環境を構築。

変革の加速

モダナイゼーションを通じてビジネスプロセスを再構築し、競争力を強化。

AWS の役割と実績

AWS は、VMware 環境を含む大規模なクラウド移行の支援において確かな実績を持つクラウドプロバイダーです。その強みとして以下が挙げられます。

豊富な移行ツールとリソース

AWS Migration Hub をはじめとするツールが移行プロセスを効率化。

エキスパートによるベストプラクティスの提供。

コスト効率とパフォーマンスの両立

パフォーマンス最適化の支援を通じて、長期的な運用コストを削減。

必要な時に必要なだけリソースを利用できる柔軟性を提供。

未来志向のIT基盤構築

人材、プロセス、テクノロジーを統合し、将来のIT戦略を支える基盤を形成。

結論: AWSを活用したクラウドへの転換

AWS を活用したクラウド移行とモダナイズは、単なる技術的な移行に留まらず、ビジネス全体の変革を支える鍵となります。俊敏性とコスト効率に優れた基盤を構築し、成長とイノベーションを加速するための準備を整えましょう。長期的な成功のためには、適切なデータ活用と戦略的な意思決定を組み合わせた取り組みが不可欠です。

クラウドを超えたデータ戦略で競争優位を創出する

クラウドテクノロジーは、生成AIを実現するための重要なインフラですが、データを企業戦略の中心に据えるための一要素に過ぎません。真に競争優位を生み出すには、技術だけでなく、企業文化やプロセスの変革を伴う包括的なアプローチが求められます。

AWSは、データ戦略を単なる技術的課題ではなく、ビジネス価値を創出するためのエンドツーエンドの戦略として捉えています。この戦略は、次の4つの要素を組み合わせることで、企業がデータドリブンな組織へと進化する道を提供します。

1. データドリブンな組織とは何か

AWSは、データドリブンな組織を以下のように定義しています:

「データを資産として活用し、持続的なイノベーションを推進しながら、実用的なインサイトを創出し、顧客体験を向上させ、顧客からの期待を超える価値を提供する組織。」

(Accelerating Business Value with a Modern Data Strategy, AWS, 2023)

この定義に基づき、データを戦略的に活用する組織では、次のような要素が重要となります。

2. マインドセットの変革

マインドセットとは、企業がデータをどのように認識し、扱うかを指します。

従来のリーダーシップの考え方では、データは単なるプラットフォームや技術的なソリューションの一部とされがちでした。この結果、IT投資とビジネス成果の間にギャップが生じることが多くありました。

特に生成AIへの期待が高まる中、多くの企業はAIを使った特定の成果を急いで追い求めています。しかし、成功するためには、まず次の問いを深く掘り下げる必要があります:

この技術は具体的な課題解決や差別化にどう貢献するのか?

顧客価値を最大化する方法として、データとAIをどのように活用できるのか?

生成AIを進化する「データ製品」として捉えることで、ソリューションの導入そのものではなく、顧客価値の創出に焦点を当てるべきです。このアプローチは、データ活用とビジネス成果のギャップを埋める鍵となります。

3. プロセスと人材の連携

真の変革には、データを戦略的資産として統合するプロセスと、それを推進する適切な人材が必要です。

プロセス:

データ管理、分析、生成AI導入をビジネスプロセスの一部として体系化する。これにより、現場レベルでのデータ活用を容易にし、迅速な意思決定をサポートします。

人材:

データリテラシーを持つ人材の育成は、データドリブン文化の定着に不可欠です。また、生成AIの倫理的活用や意思決定における透明性を確保することも重要です。

4. テクノロジーを活かした包括的戦略

生成AIやクラウドといった最新技術は、データ戦略を実現するための重要な要素ですが、技術導入に留まらず、ビジネス目標に直結した戦略的実装が必要です。

AWSのエコシステムは以下のような支援を提供します:

データ分析基盤:

AWS Lake FormationやRedshiftなど、高度なデータ管理・分析ツールを活用して、データを迅速かつ正確に活用可能。

生成AIの活用:

Amazon BedrockやSageMakerを用いて、具体的なユースケース(カスタマーサポート、プロセス自動化、予測モデリングなど)を効率的に展開。

セキュリティとガバナンス:

AWS Identity and Access Management (IAM) や各種ガバナンスツールで、セキュリティとコンプライアンスを担保しつつ柔軟性を確保。

結論: データ戦略で競争優位を築く

クラウドと生成AIは、単なる技術的イノベーションではなく、企業が市場競争で優位に立つための基盤です。AWSの包括的な支援を活用し、データを単なる資産ではなく、持続可能なイノベーションのエンジンとして位置付けることで、顧客期待を超える価値提供を目指しましょう。

フライホイールアプローチでデータ主導の成長を加速する

AWSの提供するフライホイールアプローチは、企業がデータドリブンな製品やエクスペリエンスを効率的に構築し、持続可能な成長を実現するための強力なフレームワークです。このアプローチを活用すれば、価値の高いユースケースを迅速に特定し、データ製品を短期間で立ち上げ、継続的にスケールする仕組みを構築できます。

フライホイールアプローチの基本原則

AWSでは、このアプローチを次のように要約しています:

大きく考える: 企業全体で解決すべき重要課題や最大の成長機会を特定する。

小さく始める: 明確なユースケースに焦点を当て、小規模なプロジェクトで実行性を検証する。

迅速にスケールする: 成功した初期の成果をもとに、ユースケースやデータ活用の範囲を拡大する。

フライホイールは一度回り始めると、データ活用の価値を段階的に増大させる連続的な成長サイクルを生み出します。

実践例: Amazon Bedrock を活用したデータセキュリティとガバナンス

AWSのサービス群は、データ活用を推進する際のセキュリティやガバナンスの課題を解決するよう設計されています。以下はその具体例です:

データセキュリティ:

Amazon Bedrockでは、独自のKey Management Service (KMS)キーを用いたデータ暗号化により、保存およびアクセス方法を完全に制御可能。さらに、AWS PrivateLinkを活用し、パブリックインターネットを介さずにデータを送信することで、安全性を最大化します。

プライベートなカスタマイズ:

仮想プライベートクラウド(VPC)内で基盤モデルを安全にカスタマイズ可能。これにより、データ漏洩や他社によるモデル活用を防ぎ、企業独自のブランドボイスやポリシーを反映したモデルを構築できます。

有害コンテンツの除去:

Amazon Titanの基盤モデルでは、有害コンテンツや不適切な出力を検知・削除する機能を標準装備。不正確またはブランドに不適合な情報が生成されるリスクを低減します。

データガバナンスと人間の介入による品質向上

効果的なデータ活用には、モデルやデータのカスタマイズに加え、適切なガバナンスと人間の介入が必要不可欠です。特に以下の領域では、人間の専門知識が重要です:

バイアスの軽減: データセット内の偏りを特定し、モデルの公平性を向上させる。

データ品質の保証: データの完全性や正確性を確認し、潜在的なギャップを特定する。

ブランドボイスの一貫性: 出力が企業のブランドガイドラインや倫理ポリシーに沿うよう調整。

**人間のフィードバックによる強化学習(RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback)**を通じて、基盤モデルを継続的に改善できます。これにより、AIの判断が企業の価値観や顧客期待に合致するよう強化されます。

フライホイールアプローチのビジネス価値

フライホイールアプローチは、以下のような具体的な成果をもたらします:

迅速な市場対応: 小規模な実験から得たインサイトを迅速にスケールし、競争優位を強化。

コスト効率の向上: 無駄のないプロジェクト設計により、初期投資を最小限に抑えつつ高いROIを実現。

顧客価値の創出: 個々のユースケースに基づいたデータ製品が、顧客エクスペリエンスを向上させ、信頼を構築。

結論: データ主導のイノベーションで持続的成長を実現

フライホイールアプローチは、企業がデータを中心に据えた持続可能な成長モデルを構築するための実践的な手法です。AWSの先進的なツールやサービスを活用し、データドリブンな組織を実現することで、競争環境での優位性を確立しましょう。